N海都记者 吴雪薇 梁展豪 图片由受访人提供

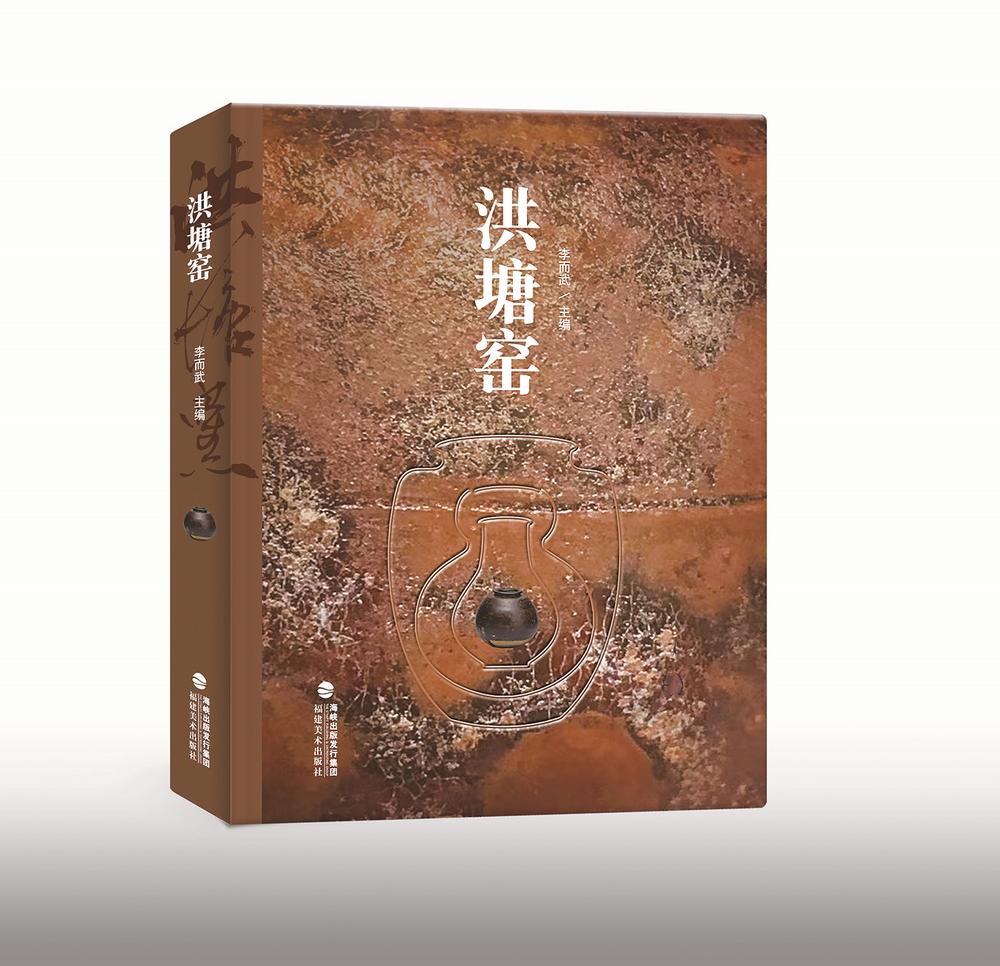

近日,由福建籍收藏家李而武先生主编、福建博物院考古研究所原所长栗建安为学术指导的新书《洪塘窑》引起了不少收藏爱好者的关注。洪塘窑产出的一只只薄胎酱釉小罐,在国内史志几无所载,但在隔海的日本,却被奉为“茶道第一圣物”而广受推崇。700年前,一艘携带着洪塘窑薄胎酱釉小罐的古商船,从中国驶向日本京都,但还未到日本就在韩国新安海域沉没。2012年12月,在浙江省博物馆举办的“大元帆影——韩国新安沉船出水文物精华展”上,洪塘窑薄胎酱釉小罐承载福建海洋文化的千年记忆,惊艳亮相。

这只“为茶而生”的文化珍宝,是福州写给世界的唯美诗意,乘着闽江千年帆影,成为世界各地博物馆为之收藏的海丝文化传奇。

窑失千年,墙内开花墙外香

20年前,收藏界的朋友带给了李而武一只拳头大小的酱釉小陶罐。罐身质朴,胎体轻盈,釉色不彰,流釉随性,让见惯名窑华美瓷器的李而武深感困惑:这么个名不见经传的小陶罐,有什么收藏价值呢?

这个困惑也曾出现在1994年与日本里千家茶道资料馆合办“唐物天目”展的福建省博物馆(现福建博物院)研究人员的心里。日本茶道友人介绍,日本战国时期,一只“唐物茶入”甚至可换一座城池,可谓真正的“价值连城”。这些胎体厚仅1到2毫米的精致器物纤薄易碎,需要极高的制作工艺和煅烧技艺。人们虽知它产自中国,但始终找不到其具体产地。

这些小罐子,省博的研究人员都觉“似曾相识”,在20世纪90年代福州旧城改造发掘出的北大路、屏山、七星井等古遗址中都曾见过。但其模样朴素,审美风格与各大名窑作品差异较大,完好的存世数量稀少,因此并未引起重视。福建博物院考古研究所原所长栗建安在福州城市遗址考古出土遗物中,时有相关发现。可是作为一种造型简单、品相质朴的酱釉陶器,它们被认定为只是一种普通的古代平民日常生活用品。当时的学术研究也不够开放,这类器物尚处“不识庐山真面目”的境地。

早在1962年,洪塘窑就曾在一些国内研究文章里初露端倪。根据调查发现和采集的酱釉陶器陶片分析,这是一处宋代陶窑,尚未有自己专有的名字。栗建安和研究人员根据这一线索前往调查,并将该窑址的采集品与福州城市遗址出土的部分酱釉陶器比对,发现几乎相同或相似。该陶窑与不远处的南朝至唐代的怀安窑也有相似的线切割工艺。1999年3月,考古人员对于福州洪塘村的窑址进行了第二次考古调查,认定仓山区建新镇洪塘村就是日本“唐物茶入”的主要产地之一。在持续多年的调查中,栗建安以最小地域命名法,以洪塘村为名,将窑址命名为“洪塘窑”。“墙内开花墙外香”的洪塘古窑从此真正有了新名字。

“不施粉黛”,最是自然动人心

北宋斗茶之风大盛,“茶色白,宜黑盏”的点茶技艺,让酱釉瓷器成为流行。洪塘窑中的薄胎酱釉小罐适合这一时期制作精细的抹茶工艺,在保持茶粉干燥的同时又只手盈握,光彩典雅。内壁无釉或仅施薄釉,吸水性佳;口沿向外翻卷,利于捆扎。兼具实用与观赏价值的洪塘窑薄胎酱釉器,成为盛装抹茶的佳品。

这一时期也是闽江流域瓷器生产与外销的鼎盛时期。南台岛的独特地理位置扼江达海,各大名窑的外销精品瓷器汇集于此,陶瓷制造技艺百花齐放,让洪塘窑的薄胎酱釉技艺尽取百家之长。此地淬炼出的沉泥吸取闽江精华,让烧制出的胎体吹弹可破、质感润泽、细腻光滑,代表了宋代福州制陶的精湛水平。繁忙的海丝商路将其远销海外,终于驻留在日本人手中,焕发出别样光彩。

“小罐的釉色虽不均匀,但间杂着细碎的窑变,器型内敛,有一种古朴而莫测的美。”李而武将一只鼓腹小罐托于手中,向记者展示。这是福建人独特的审美观,崇尚自然,顺应自然,但又不墨守成规。低调而沉稳的美学风格让人神游其中,甚至重塑了李而武的审美观。这些年,他走遍民间收藏界,几乎集尽洪塘窑薄胎酱釉器的所有器型。他希望通过自己的努力,将洪塘窑背后的海洋文化开放包容、从容自信的精神境界,以及积极追求美好生活的态度传遍世界。于是,《洪塘窑》编写期间,李而武遍访专家学者,终于遇见了也在默默关注着洪塘窑民间收藏和保护的栗建安,他们亦师亦友、教学相长,共同推动洪塘窑的保护与传承。

聚力传承,再现“闽都”本来样貌

近年来,福建一直致力于传承弘扬中华优秀传统文化和特色的海洋文化。洪塘窑薄胎酱釉小罐中,浸润的正是福建悠远绵长的千年茶史,内敛着灿烂光华的品茶文化,安放着福建人随性自然的美好诗意,随着“海上丝绸之路”的帆影,在宋代以来的漫漫历史长河中,化作惊艳世界的福州美学名片。

“洪塘窑是为茶而生的。”李而武说,《洪塘窑》开始编写到如今出版已经三年。近年来,随着福建海洋文化与茶文化叙事的不断兴盛,对洪塘窑的研究也不断深入,越来越多茶人和艺术家认识了洪塘窑陶器之美。如日本出云“2024春庭永昼”拍卖,到近期举办的“东京飞鸟”2024夏季拍卖、“杭州器物说”2024年春季拍卖、北京金水堂2024杭州春拍等,都有洪塘窑藏品惊艳亮相,引发国内外众多收藏家关注。对于李而武而言,《洪塘窑》一书既是他对洪塘窑收藏至今的一个阶段性总结,也是收藏界第一本关于洪塘窑的专业工具书。此前,洪塘窑“唐物茶入”只在日本有着有序的传承与规范的定名,因此书中对日本关于洪塘窑“唐物茶入”的研究资料作了全面整理。同时,书中还收录了栗建安《福州地区薄胎酱釉器的发现与初步研究》一文,详尽阐述了洪塘窑薄胎酱釉小罐的用途、性质和意义,并一一借鉴同时代宋瓷的造型和纹饰进行了系统归纳和定名,让“唐物茶入”恢复“闽都”故乡的本来样貌。

□记者手记

寻访洪塘窑

就读福建农林大学的学生们,多少曾听闻一段传说:在西区教职工宿舍的后山上,藏着一个古老的窑口,但很少人见过它真实的模样。近日,在一名热心学生的指引下,记者顺着一条隐蔽的小路爬上后山,映入眼帘的是散落在荒草间的简陋粗陶片。抹去其上的浮土,隐隐可见斑驳的酱釉。

“这是洪塘窑的陶片,年代比较迟了。”洪塘窑的研究者们在看过记者带去的陶片后肯定地表示。明代以后,随着人们饮茶风尚的改变,洪塘窑薄胎酱釉器逐渐断烧,名震日本的“唐物茶入”遂成绝响。而后,窑口虽还持续烧造一些民用器,但已不复当年辉煌。而今,千年的时光,早已吹散了缕缕窑烟,湮灭了间间窑场。栗建安和福州市考古队都向记者证实,洪塘窑具体窑址就在福州市西郊、南台岛的西北部,今福建农林大学北山的西端,但窑炉遗迹位置尚未找到,可能损毁严重,亟待进一步考古勘察。

但所幸薄胎酱釉器的制成技艺由福州陶艺家卢佳伦等一批陶瓷艺术大师成功复原。2015年,福州薄胎酱釉器制作技艺被列入市级非物质文化遗产名录,2017年列入省级非物质文化遗产名录。在众多人士的执著努力中,更多笼罩着洪塘窑的神秘面纱,正一一揭开。