近日,民政部公布《婚姻登记条例(修订草案征求意见稿)》全文,并向社会征求意见。其中,取消内地居民婚姻登记需要出具本人户口簿的规定,引发社会较大反响。

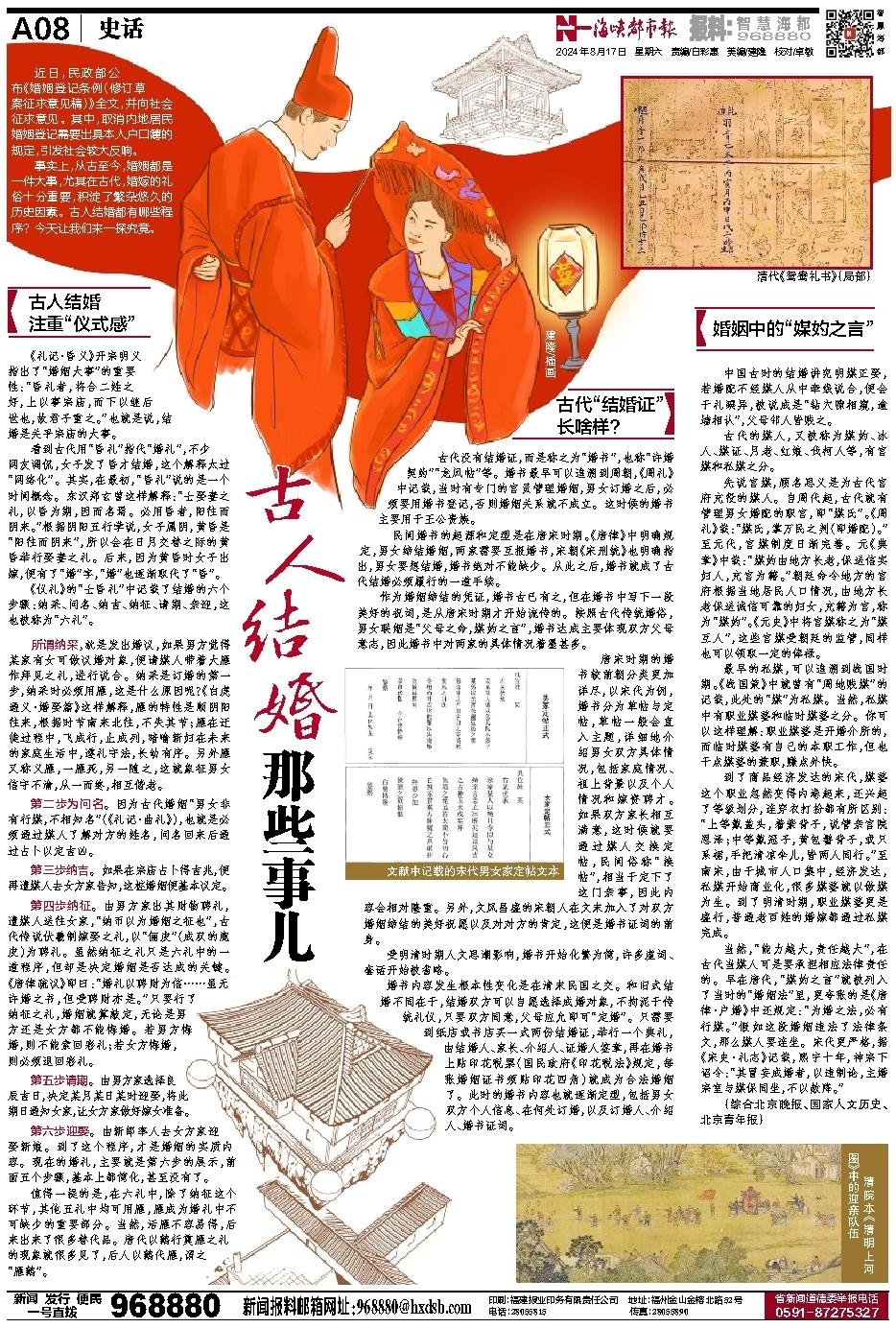

事实上,从古至今,婚姻都是一件大事,尤其在古代,婚嫁的礼俗十分重要,积淀了繁杂悠久的历史因素。古人结婚都有哪些程序?今天让我们来一探究竟。

古人结婚

注重“仪式感”

《礼记·昏义》开宗明义指出了“婚姻大事”的重要性:“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世也,故君子重之。”也就是说,结婚是关乎宗庙的大事。

看到古代用“昏礼”指代“婚礼”,不少网友调侃,女子发了昏才结婚,这个解释太过“网络化”。其实,在最初,“昏礼”说的是一个时间概念。东汉郑玄曾这样解释:“士娶妻之礼,以昏为期,因而名焉。必用昏者,阳往而阴来。”根据阴阳五行学说,女子属阴,黄昏是“阳往而阴来”,所以会在日月交替之际的黄昏举行娶妻之礼。后来,因为黄昏时女子出嫁,便有了“婚”字,“婚”也逐渐取代了“昏”。

《仪礼》的“士昏礼”中记载了结婚的六个步骤:纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎,这也被称为“六礼”。

所谓纳采,就是发出婚议,如果男方觉得某家有女可做议婚对象,便请媒人带着大雁作拜见之礼,进行说合。纳采是订婚的第一步,纳采时必须用雁,这是什么原因呢?《白虎通义·婚娶篇》这样解释,雁的特性是顺阴阳往来,根据时节南来北往,不失其节;雁在迁徙过程中,飞成行,止成列,暗喻新妇在未来的家庭生活中,遵礼守法,长幼有序。另外雁又称义雁,一雁死,另一随之,这就象征男女信守不渝,从一而终,相互偕老。

第二步为问名。因为古代婚姻“男女非有行媒,不相知名”(《礼记·曲礼》),也就是必须通过媒人了解对方的姓名,问名回来后通过占卜以定吉凶。

第三步纳吉。如果在宗庙占卜得吉兆,便再遣媒人去女方家告知,这桩婚姻便基本议定。

第四步纳征。由男方家出其财物聘礼,遣媒人送往女家,“纳币以为婚姻之征也”,古代传说伏羲制嫁娶之礼,以“俪皮”(成双的鹿皮)为聘礼。虽然纳征之礼只是六礼中的一道程序,但却是决定婚姻是否达成的关键。《唐律疏议》即曰:“婚礼以聘财为信……虽无许婚之书,但受聘财亦是。”只要行了纳征之礼,婚姻就算敲定,无论是男方还是女方都不能悔婚。若男方悔婚,则不能索回彩礼;若女方悔婚,则必须退回彩礼。

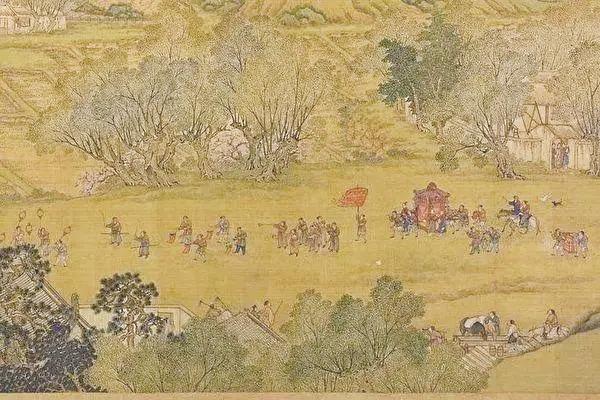

第五步请期。由男方家选择良辰吉日,决定某月某日某时迎娶,将此期日通知女家,让女方家做好嫁女准备。

第六步迎娶。由新郎率人去女方家迎娶新娘。到了这个程序,才是婚姻的实质内容。现在的婚礼,主要就是第六步的展示,前面五个步骤,基本上都简化,甚至没有了。

值得一提的是,在六礼中,除了纳征这个环节,其他五礼中均可用雁,雁成为婚礼中不可缺少的重要部分。当然,活雁不容易得,后来出来了很多替代品。唐代以鹅行奠雁之礼的现象就很多见了,后人以鹅代雁,谓之“雁鹅”。

古代“结婚证”

长啥样?

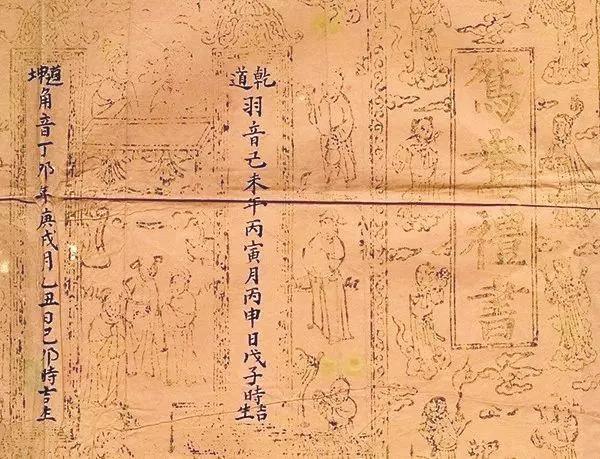

古代没有结婚证,而是称之为“婚书”,也称“许婚契约”“龙凤帖”等。婚书最早可以追溯到周朝,《周礼》中记载,当时有专门的官员管理婚姻,男女订婚之后,必须要用婚书登记,否则婚姻关系就不成立。这时候的婚书主要用于王公贵族。

民间婚书的起源和定型是在唐宋时期。《唐律》中明确规定,男女缔结婚姻,两家需要互报婚书,宋朝《宋刑统》也明确指出,男女要想结婚,婚书绝对不能缺少。从此之后,婚书就成了古代结婚必须履行的一道手续。

作为婚姻缔结的凭证,婚书古已有之,但在婚书中写下一段美好的祝词,是从唐宋时期才开始流传的。按照古代传统婚俗,男女联姻是“父母之命,媒妁之言”,婚书达成主要体现双方父母意志,因此婚书中对两家的具体情况着墨甚多。

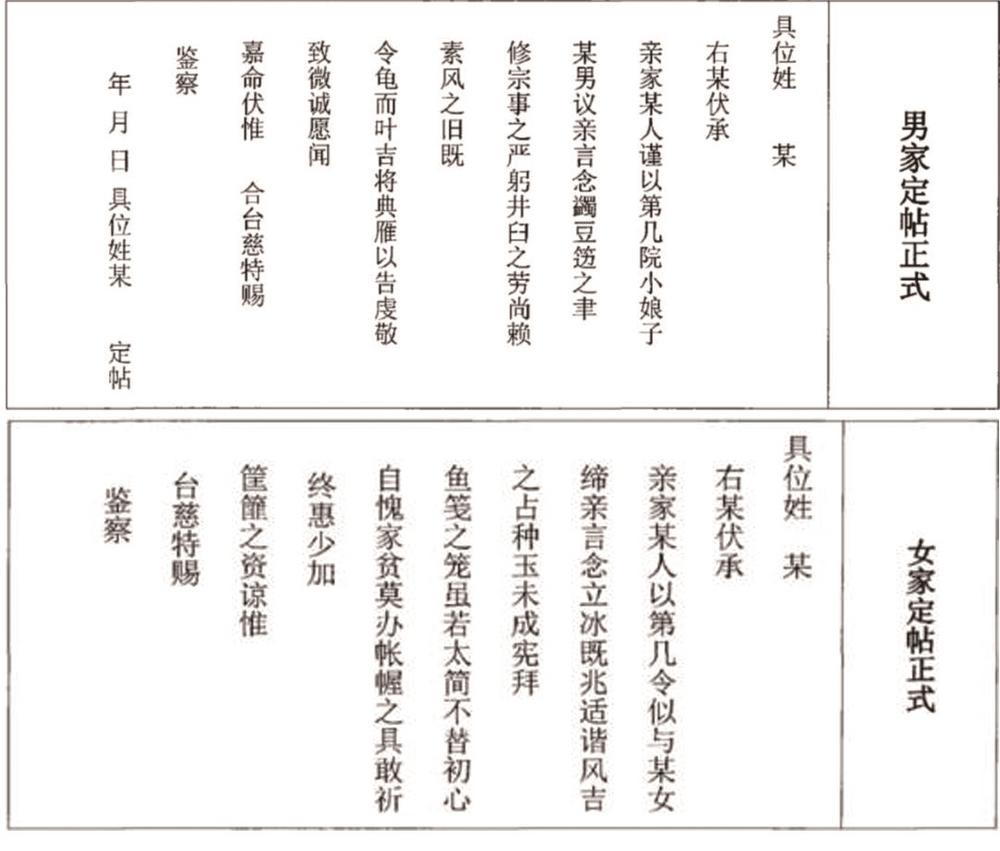

唐宋时期的婚书较前朝分类更加详尽,以宋代为例,婚书分为草帖与定帖,草帖一般会直入主题,详细地介绍男女双方具体情况,包括家庭情况、祖上背景以及个人情况和嫁资聘才。如果双方家长相互满意,这时候就要通过媒人交换定帖,民间俗称“换帖”,相当于定下了这门亲事,因此内容会相对隆重。另外,文风昌盛的宋朝人在文末加入了对双方婚姻缔结的美好祝愿以及对对方的肯定,这便是婚书证词的前身。

受明清时期人文思潮影响,婚书开始化繁为简,许多虚词、套话开始被省略。

婚书内容发生根本性变化是在清末民国之交。和旧式结婚不同在于,结婚双方可以自愿选择成婚对象,不拘泥于传统礼仪,只要双方同意,父母应允即可“定婚”。只需要到纸店或书店买一式两份结婚证,举行一个典礼,由结婚人、家长、介绍人、证婚人签章,再在婚书上贴印花税票(国民政府《印花税法》规定,每张婚姻证书须贴印花四角)就成为合法婚姻了。此时的婚书内容也就逐渐定型,包括男女双方个人信息、在何处订婚,以及订婚人、介绍人、婚书证词。

婚姻中的“媒妁之言”

中国古时的结婚讲究明媒正娶,若婚配不经媒人从中牵线说合,便会于礼睽异,被说成是“钻穴隙相窥,逾墙相认”,父母邻人皆贱之。

古代的媒人,又被称为媒妁、冰人、媒证、月老、红娘、伐柯人等,有官媒和私媒之分。

先说官媒,顾名思义是为古代官府充役的媒人。自周代起,古代就有管理男女婚配的职官,即“媒氏”。《周礼》载:“媒氏,掌万民之判(即婚配)。”至元代,官媒制度日渐完善。元《典章》中载:“媒妁由地方长老,保送信实妇人,充官为籍。”朝廷命令地方的官府根据当地居民人口情况,由地方长老保送诚信可靠的妇女,充籍为官,称为“媒妁”。《元史》中将官媒称之为“媒互人”,这些官媒受朝廷的监管,同样也可以领取一定的俸禄。

最早的私媒,可以追溯到战国时期。《战国策》中就曾有“周地贱媒”的记载,此处的“媒”为私媒。当然,私媒中有职业媒婆和临时媒婆之分。你可以这样理解:职业媒婆是开婚介所的,而临时媒婆有自己的本职工作,但也干点媒婆的兼职,赚点外快。

到了商品经济发达的宋代,媒婆这个职业忽然变得内卷起来,还兴起了等级划分,连穿衣打扮都有所区别:“上等戴盖头,着紫背子,说管亲宫院恩泽;中等戴冠子,黄包髻背子,或只系裙,手把清凉伞儿,皆两人同行。”至南宋,由于城市人口集中,经济发达,私媒开始商业化,很多媒婆就以做媒为生。到了明清时期,职业媒婆更是盛行,普通老百姓的婚嫁都通过私媒完成。

当然,“能力越大,责任越大”,在古代当媒人可是要承担相应法律责任的。早在唐代,“媒妁之言”就被列入了当时的“婚姻法”里,更夸张的是《唐律·户婚》中还规定:“为婚之法,必有行媒。”假如这段婚姻违法了法律条文,那么媒人要连坐。宋代更严格,据《宋史·礼志》记载,熙宁十年,神宗下诏令:“其冒妄成婚者,以违制论,主婚宗室与媒保同坐,不以赦降。”

(综合北京晚报、国家人文历史、北京青年报)