N新华 央视 科技日报 中国科学报

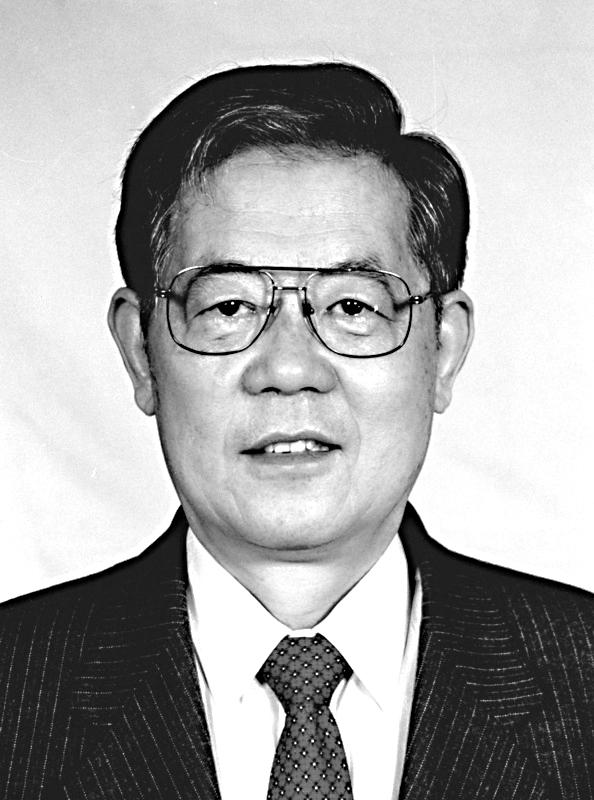

8月17日22时55分,“两弹一星功勋奖章”获得者、中国科学院院士、中国科学院原院长周光召在北京逝世,享年95岁。

周光召为我国原子弹、氢弹研制作出了不可替代的贡献,是中国科技界少有的两次获自然科学一等奖、两次获科技进步特等奖的科学家。

“先生走了,他是中国科技界当之无愧的一面旗帜,也是中国科技界的‘掌舵者’之一。”作为他的学生,中国科学院院士、中国科学院理论物理研究所研究员吴岳良回忆恩师时深情地说。

回国奉献,比任何个人荣誉都重要

1929年5月15日,周光召出生于湖南一个知识分子家庭。1941年,他入南开中学住读,在这里受到了良好的数学训练和自学能力培养。1945年,美国在日本投下两颗原子弹,耳闻目睹的事实改变了他原来想学电机的初衷,对核武器产生了浓厚的兴趣。

1951年7月,周光召从清华大学毕业,之后又考取了北京大学研究生,次年秋进入北京大学研究院,师从中国著名的理论物理学家彭桓武教授,进行基本粒子物理学研究。

1957年,已在学术研究上崭露头角的周光召,受国家派遣,远赴苏联杜布纳联合原子核研究所工作学习。经过近4年的努力,周光召已经在新兴的粒子物理学领域取得了卓越的成就。他推导出的“赝矢量流部分守恒定理”等重要理论,大大推动了这一前沿学科的发展。他也因此被世界公认为是学界重要理论的奠基人之一。杨振宁曾这样评价:“周光召在杜布纳工作的时期是多产的……他在美国被认为是联合核子研究所最杰出的年轻科学家。”

然而,在课题研究即将取得进一步突破的关键时刻,周光召决心回国。在人们看来,如果他这时回国,转身于新的领域,意味着他之前的努力都将付诸东流。

尽管挽留的声音不绝于耳,但周光召的心里十分清楚,掌握核技术对于新中国来说是多么重要和紧迫。他坚定地认为,一个科技工作者在这时回国奉献,比任何的个人奖项、荣誉都重要。

原子弹爆炸前,连夜送上“定心丸”

1961年初,周光召登上南下的列车启程回国,在核武器研究所理论部任职。周光召的到来,迅速扫清了原子弹研制道路上的障碍。随后研究工作开始加速推进,仅仅一年多的时间,到1962年9月,原子弹理论设计工作顺利完成。

周光召协助邓稼先交出了中国首颗原子弹的理论设计方案。随即制造工作立即展开,经过两年的努力,中国第一颗原子弹运抵罗布泊核武器试验场,即将迎来核试验的最后时刻。

1964年10月14日夜,距离试验日期只剩下一天的时间,一份来自罗布泊核武器试验场的绝密电报,送到了周恩来总理的案头。电报中一种叫作“过早点火”的问题,让一向沉稳从容的周恩来总理也不由得担心起来:这会影响原子弹的正常起爆,甚至导致整个试验的失败。

为确保万无一失,周光召找来了物理学家黄祖洽和数学家秦元勋作为帮手,立即开始了计算检查。在这场与时间的赛跑中,周光召从庞大的数据中抽丝剥茧,针对过早点火的问题,精准筛选出了有用的参数。经过整整一天分秒不停的计算,最终将失败率小于千分之一的结论,交到了周恩来总理的手上。

在听到周光召给出的最终结果后,周总理悬着的心终于放下了。1964年10月16日下午3时,随着炽热的蘑菇云在大漠深处升起,巨大的轰鸣声从罗布泊上空迅速传来,震惊世界。

1961年回国后,周光召参加领导了爆炸物理、辐射流力学、高温高压物理、计算力学等研究工作,在中国第一颗原子弹和氢弹的理论设计中作出了重大贡献。1996年经国际小行星命名委员会审议通过,将国际编号为3462的小行星命名为“周光召星”。

1999年9月18日,由于在核武器研究方面的杰出贡献,时年70岁的周光召与22位科学家一起被中共中央、国务院、中央军委授予“两弹一星功勋奖章”。

目前,我国23位“两弹一星”功勋中的21位已经去世,目前仅存的两位为103岁的王希季院士和95岁的孙家栋院士。

主持中科院,推出多项重大改革举措

周光召不仅有着深厚的学术造诣,还是一位卓越的科技领导者,为推动我国科技事业发展、促进科技体制改革,做了大量卓有成效的工作。

1987年,周光召担任中国科学院院长后,始终坚持适应时代形势和中国实情来改革中国科学院。他提出了“一院两种运行机制”的建院模式和“把主要力量动员和组织到国民经济建设的主战场,同时保持一支精干力量从事基础研究和高技术创新”的新办院方针,推出了实行研究所所长任期目标责任制、设立开放实验室(所)、兴办高新技术企业等一系列重大改革举措。

在周光召的领导下,中国科学院成为科技体制改革的先行者,在基础研究和高技术前沿领域保持一支优秀人才队伍的同时,也为国家高技术产业的兴起与发展起到了先导和示范作用。

在担任中国科学院学部主席团执行主席期间,周光召主持制定了《中国科学院学部委员章程(试行)》。这是中国科学院学部成立以来第一个全面指导学部工作的基本文件,学部制度体系自此建立并不断完善。

病榻上不忘关注最新科研成果

关注科学发展前沿,是周光召一辈子的坚持。

2011年11月15日,由中国科学院院士徐冠华主持的“973”计划专家顾问组会议上,周光召刚刚作完关于“973”计划任务的总结讲话,就突发脑出血,倒在徐冠华的身旁,从此再没能康复。在住院治疗期间,科学突破成了最能打动和慰藉他的事之一。

有两件事给吴岳良留下了深刻印象。2016年,美国科学家宣布首次直接探测到引力波的存在,这是爱因斯坦广义相对论实验验证中缺失的最后一块拼图,这一科学突破震惊世界。国内电视媒体采访了吴岳良。

周光召在电视上看到了这一消息和吴岳良接受采访的画面,因病不能用语言表达的他,激动地用肢体语言颤颤巍巍地“诉说”他的愿望。站在一旁的女婿看到后,明白了他的意思,立即致电吴岳良并邀请他来讲讲引力波。

“我讲了大约半个小时,周先生非常激动,眼睛看着我,一只手紧紧地握住我的手。”吴岳良回忆道。

第二次是在2018年,吴岳良完成了“超统一场论”研究工作。这一工作源于1996年,回国后的吴岳良与周光召开始共同研究大一统理论,次年,他们在《中国科学》上发表了题为《对所有基本力的一种可能的大统一模型》的研究论文。这是“超统一场论”最初的想法。而那一年,周光召又一次因国家需要,担任中国科协主席和全国人大常委会副委员长,放弃他喜欢的理论物理研究。

2018年,论文发表后不久,吴岳良向老师汇报这一成果。这一次,他慢慢地讲了一个多小时。

吴岳良说,周光召始终坚持科学研究只有世界第一,没有世界第二,必须要做世界第一的工作,“这种精神和对科研的执着,深深影响着我”。