N海都记者 柳小玲/文 田米/图

泉州泉港后龙镇坑仔底虎石自然村,有座历经600多年沧桑历史的隆庆红砖窑,至今保存较完整,见证着闽南红砖文化的历史脉络。53岁的隆庆红砖窑文化传承人黄雪鹤,自小跟随奶奶学习红砖烧造技艺,掌握了一门制砖好手艺。过去三十多年,他和女儿致力于修缮保护古窑址、复兴红砖传统烧制技艺、探索红砖窑产业发展新方向,助推泉州市级红砖传统烧制技艺项目申报成功。9月13日,记者走进虎石自然村,探访父女俩与红砖烧造技艺的不解之缘。

纯手工制一块砖 需要48天才能出炉

黄雪鹤的祖辈靠烧窑发家,隆庆窑是他家一代又一代留传至今的。站在隆庆窑内,通过承载着历史记忆的一砖一瓦,往事历历在目,他仿佛看到了自己年少时作为一名砖匠在这里忙碌的身影。

“纯手工做出一块红砖,实在很不容易。”黄雪鹤一手扛着锄头,一手拎着簸箕,来到河边就地取材。制砖最基础的步骤是取土,只见他一锄头下去,刨出的新鲜泥土呈黑红色,土质又细又黏。“只有虎石及周边的泥土,才有适宜制我们这种红砖的土质条件,黏土含铁丰富,黏性强,烧制出来的砖块不变形且兼具美观。”

随后,黄雪鹤来到井边。他把取回的土倒在地上,多次加水,反复揉土,还会撒些草木灰,就像揉面团一样。要是手没劲儿的话,还可以用脚代替,站在土上踩揉。

弓弦是润土不可或缺的工作,能使黏土密度更高、黏性更强,来回好几遍后,黄雪鹤把这团黏土用力摔进模具里压制成型,风干后的砖坯还要进行二次修坯和上釉,再晾干数日,砖坯才能入窑烧制。

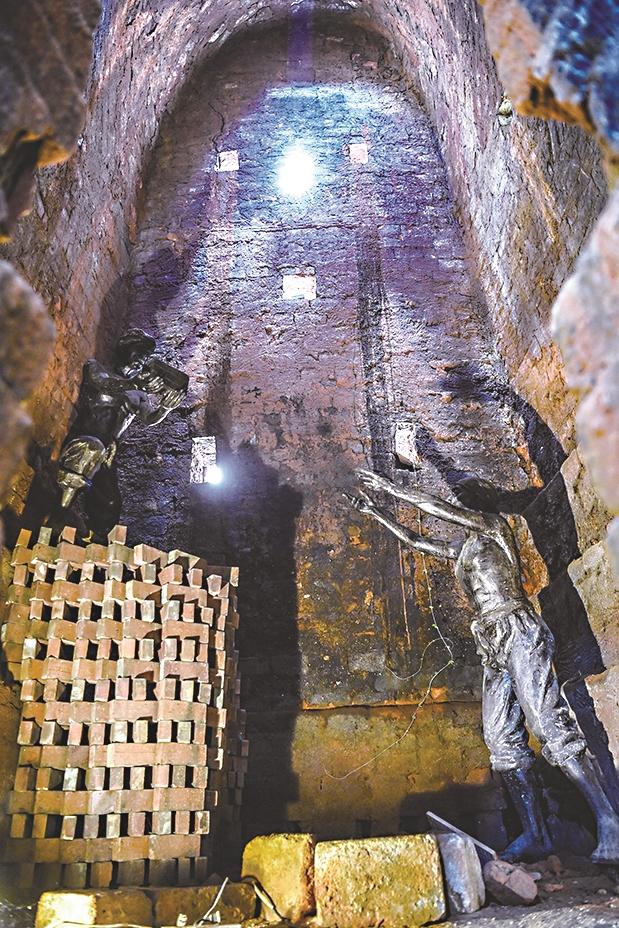

“烧窑前,制作红砖的生产工艺流程主要是制砖坯、入窑、烧窑、焖窑、出窑,从用乌土和水做砖坯,到最后红砖出窑,整个流程下来,需要48天。”黄雪鹤说,做砖坯很耗体力,入窑则十分讲究技术,一人站窑内低处,将砖坯一块块抛给高处的人。而烧窑的那十多天里,要保证窑火不灭,需轮流看守。不过,一次烧窑下来,能有7万多块新鲜的红砖出炉,让人觉得一切辛苦都是值得的。

修缮古窑址 复兴红砖传统烧制技艺

“我从10岁开始,就跟在奶奶身边学制砖了。”黄雪鹤说,他小时候觉得制砖甚是有趣,只要一放学,就会一头扎进窑里,跟奶奶、父亲学习如何烧造红砖。在家人严谨的专业技术的要求下,他的烧造技术日臻娴熟,慢慢学会了整套红砖烧制技艺流程,还懂得烧造精美的日用品和古建筑上面的瓦当、红砖,以及各种古建构造产品。

黄雪鹤16岁时高中一毕业就承包了隆庆窑的窑业,雇请了村里20多位制砖匠一起烧造红砖。因为市场需求大,加之烧出的砖品质好,那一年,他赚到人生第一桶金1万多元,这在当时是笔不小的数目。不过,1992年,随着建筑材料的更新和市场的萎缩,隆庆窑不得不关闭,黄雪鹤也转行了。

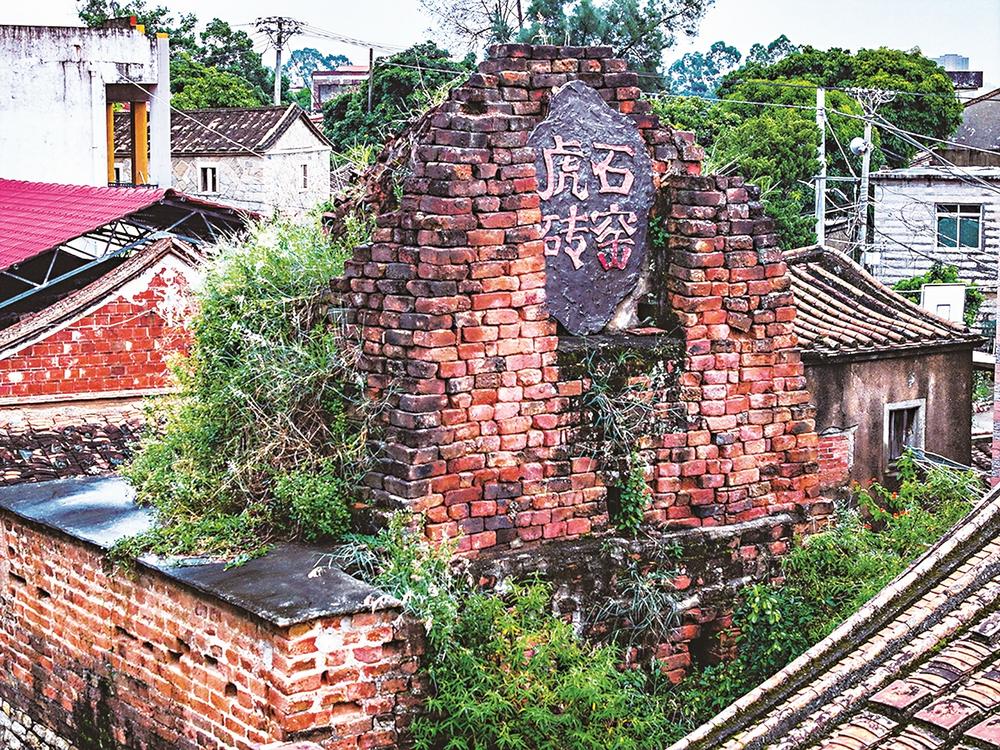

虽好多年不再制砖,但黄雪鹤总觉得祖辈世代传承下来的手艺如果断在他手上实在可惜,于是,修缮古窑址、复兴红砖传统烧制技艺的念头常萦绕着他。“我们把隆庆窑重新修缮后,变成红砖窑海丝馆,进一步保护隆庆窑遗址,向更多人展示用土与火造就的特色鲜明的闽南红砖文化。”黄雪鹤说。

2018年,废旧的砖窑遗址经过修缮,摇身变为古朴的红砖文化馆。2024年,在他和女儿黄小源的助推下,泉州市级红砖传统烧制技艺项目申报成功。

新生代为传承技艺注入活力

近年来,随着国家大力支持非物质文化遗产的传承,作为新生代的黄小源,也开始思考如何复兴家族的红砖传统烧制技艺,学习如何发展红砖烧制相关产业。

2018年,在她的推动下,泉州师范学院红砖实践基地落地红砖窑海丝馆,同年她成立了红砖制造工坊,推广红砖文化。有来自菲律宾、马来西亚的恳亲团,全国各地的企业家、高校学生前往参观,黄小源为他们推介了红砖烧制技艺以及闽南古建,红砖文化的输出,收获了大家对红砖烧制技艺的肯定,尤其是引起海外侨胞的深切共鸣。

“平时我们还会开展校园研学游学活动,手工艺教学及传播,让中小学生走进红砖课堂,了解闽南文化。”黄小源介绍道。在完善红砖窑产业以及恢复红砖烧制技艺的传统方式之外,她也勤于走访各地取经,探索红砖窑产业的创新发展方向。

“我有责任和义务保护和传承,让更多人看到这里的红砖窑。”黄小源说。600多年来,虎石的砖窑产业经久不衰,曾兴建10多个砖窑。目前村里只剩下4座窑,加之附近坑仔底村的3座,只有7座。

她希望这些红砖窑能够得到更多关注和重视,“红砖窑也是泉港海丝文化的一部分,期盼能够保护起来,并恢复柴烧古法非遗制作,打造非遗工坊”。

黄小源建议,泉港独有的成片红砖窑,可用来打造泉港海丝红砖文化系列,提升城市品位。“另外,可以建设海丝红砖专题博物馆,在原有的虎石红砖窑文化馆丰富的砖雕馆藏基础上进行改造提升,打造全国独一无二的红砖专题博物馆,使之成为泉港一张亮丽的文博名片。”黄小源说。

虎石窑业

始于明代

据泉港地方志记载,虎石窑业始于明代,发展于清代及民国。这里家家都是制砖专业户,很多为砖制作世家。如今,走在虎石自然村,能看到的所有旧红砖厝,都是用自家烧出的红砖建成的。

隆庆窑就位于虎石自然村龙行桥边上,记者走近细看,窑由红砖错落有致地堆砌而成,整体保留较完整。窑内空间虽小,但高足有9米。这座窑由砖土制成,橘红色的窑壁因高温燃烧年代久远,四周壁体形成流涎状黑色结晶体层。窑内视线较暗,仅靠窑壁留出的数处孔洞投进微弱的光。

红砖文化馆大厅里陈列着红墙砖、瓦当、瓦筒,还有水瓮、灯笼、熨斗、吼狮、大食蚁兽等,这些都是过去砖匠用红砖制成的,工艺精湛,印尼、马来西亚的华侨都会来定制,也是见证海丝文化的物品之一。

如今,在闽南古建筑的材料中,泉港红砖的古法烧制技艺仍在采用,使得这一传统技艺在现代建筑中仍然占有一席之地。