N新华 文汇报 海西晨报 厦门晚报

近日上映的纪录电影《里斯本丸沉没》揭开了一段尘封的历史——1942年10月,日军征用“里斯本丸”号客货船押运1800多名英军战俘和侨民,途经舟山附近海域时被美军潜艇鱼雷击中,百余名舟山渔民划着舢板救起384名英国战俘。

电影自公映以来,同时收获了中英两国观众的广泛好评。如今,见证这段历史的中国渔民和英国老兵已全部离世,但他们的故事,值得被记录和铭记。

船沉后,日军射击跳海逃生的英国战俘

青浜岛,是舟山群岛的一座小岛,向东十多海里,是运输繁忙的公海航线。

1942年10月2日(农历八月廿三),一声巨响震惊了青浜岛上的渔民,只见东边海面上,一艘大轮船的船头翘起,尾部逐渐下沉。很快,渔民们发现那艘沉船并非商船,而是一艘日本人运送英国战俘的战俘船。

1941年12月25日,香港沦陷,1.5万名英军投降。这艘载重7152吨的“里斯本丸”战俘船,在1942年9月27日上午从香港出发,搭载了1816名英军战俘和侨民、778名日本士兵和乘客,还有1676吨货物。

10月1日7时许,“里斯本丸”被负责破坏日军海上交通的美军潜艇“鲈鱼”号发射的鱼雷击中。现有史料证明,“里斯本丸”并没有按照国际公约的要求,安装红十字标志。1日下午,日本军舰赶来,接走了大部分日本人,只留少量卫兵在甲板上监视战俘。

当时英国战俘被关在三个闷热、肮脏和昏暗的底舱里,日本人撤退前用木板钉死舱门,再盖上防水布,用绳索紧紧捆住。10月2日的那声巨响宣告了“里斯本丸”命运的终结,第二舱的英国战俘开始拼死一搏,他们撞破舱门,冲上甲板,然后去援救第一舱和第三舱的战友。第三舱里的英国战俘太过虚弱,行动迟缓,加之通往舱门的木梯断裂,600多人只有200多人爬上甲板,400多人最先遇难。

但是逃出生天的英国战俘并没有想到,后面还有更为可怖的一幕:日本兵开枪了!率先冲上甲板的带队英国军官非死即伤,跳海逃生的英国战俘也遭到射击,有的战俘想攀上日军的救援船只,又被无情地踢回水里。

舟山渔民出手,驾着小木船救人

就在英国战俘拼死挣扎的时候,衣着破旧、肤色黝黑、身材瘦弱的青浜岛渔民,驾着简陋的木制渔船伸出了援助之手。除了青浜岛外,东极镇政府所在的庙子湖岛也是全体出动,两个小岛上的198名渔民先后出动小渔船46艘65次,搭救了384名英国人。

“那时老百姓穷,都是小木船、划不快,一个上午只能来回救两次,有些英国人还来不及救,就被退潮卷走了。”青浜岛渔民林阿根遗憾地说。

林阿根回忆,情况后来发生了逆转。看到中国渔民出手搭救,或许是怕自己射杀俘虏的举动败露,日军改变了主意,也开始打捞俘虏。

英国战俘韩美洵(战后曾任港英政府副辅政司)在战后的回忆录中愤怒地指责说,日本人原本是想让英国人都淹死在海里,这样就可以把责任推到美国人身上,直到中国渔民赶来救援,才改变了主意。

拿出珍贵的大米,还神奇地隐藏了3名英国人

后来,384名获救的英国战俘登上小岛后,有的人拿出了写有“香港英国人”的中文标志,渔民们才知道原来是落难的英国人,取来干衣服给他们换上,又拿出各家的米饭、鱼干和番薯给他们充饥。

当时,大米对于处于兵荒马乱的中国渔民来说是非常珍贵的食物。林阿根说,他们平时都以番薯为主食,许多人老了都得了严重的胃病。

渔民梁奕卷回忆道,当时在青浜岛上,一部分英国人住在渔民家里,另外一部分则集中住在天后宫。天后信仰在中国渔民中非常广泛,是他们心目中的海上保护神。

梁奕卷忘不了那一幕:1942年10月4日下午2时,381名英国战俘被日军押上日舰,他们临走时含泪向中国渔民挥手告别。

而即使是在日军的严密监视下,仍有3名英国人被神奇地隐藏下来。他们是海军中尉法伦斯、商人伊文斯和外交官詹姆斯顿。梁奕卷回忆,他们是被渔民们隐藏在海边的山洞里。

后来,3名英国人又被渔民冒险划船送回大陆,一直到达中国战时首都重庆。

梁奕卷说,这处山洞是他和两个小伙伴玩耍时发现的,那里三面临海,四周都是巨石峭壁,实际上是风化崩裂的巨石互相堆积倚靠留下的空隙。

“当时大人在商量怎么把英国人藏起来,我胆子大就插了句嘴,告诉他们那个小湾洞可以。”得到了这个线索,村民唐如良和翁阿川带着3名英国人到小湾洞里躲藏,每天,唐家和翁家的妻女给他们送饭。

“舟山的渔民一直以来就有这样的信念:即使你和我之间有三代人的冤仇,你掉到海里我也要救你。”梁奕卷的女儿梁银娣说,“这是渔民朴素的道德准则,不但要救活人,而且要捞遗体。”

大半个世纪后的重逢

让救人事件广泛传播

英国战俘曾在临走前送给东极渔民一些物件。但从那时起,获救的英国战俘没有再和中国渔民们见面,直至2005年,一位英国老兵查尔斯·佐敦回到东极镇,悼念战友。

2005年8月18日,“里斯本丸”沉没的63年后,查尔斯·佐敦携妻子和两个儿子,以及两位遇难者家属再次来到东极岛,在“里斯本丸”沉没海面抛下鲜花祭奠亡灵,与恩人紧紧拥抱。佐敦的到来,让“里斯本丸”事件更广泛地传播开来。

东极镇政府从2005年开始,将“里斯本丸”海难相关的史料、渔民口述、救援名单等整理成册,并于2009年5月1日开设了东极博物馆,详细展示了“里斯本丸”事件中大量丰富的历史资料和物件。这也是目前国内唯一以“里斯本丸”事件为主题的展馆。

如今,在浙江省档案馆的特藏室内,仍保存着一组形成于67年前、编号为L030-236的历史档案。档案中,英国政府对东极渔民表达感谢,并要赠款赠物。而当时管辖东极乡的定海县政府在回文中说,东极渔民“佥以过去义务,为吾人应有天职,罔求邀功”。

电影要寻找的厦门女孩也找到了

9月12日,电影《里斯本丸沉没》官方微博发布一则“寻亲公告”:寻找可能来自福建厦门的“梁素琴”(音译)。

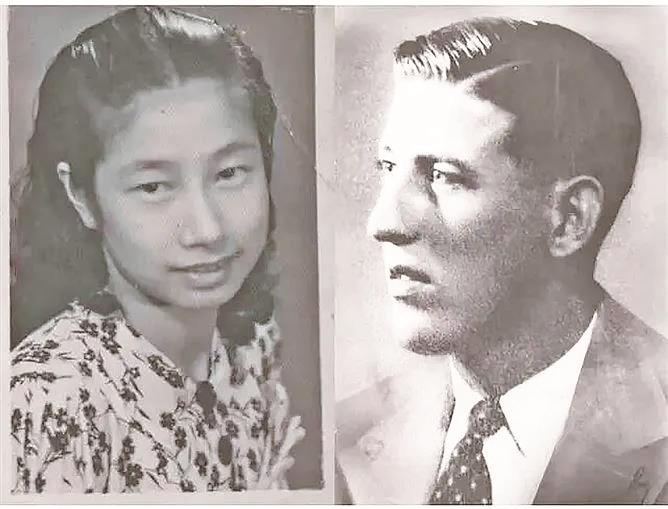

“梁素琴”的故事被真实地展现在电影中:英国士兵约翰·韦弗是“里斯本丸”船上战俘一员,沉没事件发生前,约翰与厦门女孩梁素琴相知相爱。约翰遇难后,他的外甥女等家人一直都在寻找中国舅妈“梁素琴”,82年不曾放弃,现今影片在中国上映,他们再次发出寻亲请求,希望借助中国观众的力量找到她。

14日晚,厦门当地媒体的记者找到了“梁素琴”的女儿黄女士,黄女士确认电影《里斯本丸沉没》官方微博发布的照片就是她的母亲,不过,她的真名其实是“梁秀金”。遗憾的是,梁秀金已于1997年因子宫癌离世。

黄女士说,梁秀金出生于1922年,曾在鼓浪屿毓德女中就读。在女儿眼中,梁秀金是个非常优秀的人,会说广东话、英语、闽南话等,游泳很厉害,还加入过排球队。

黄女士解释说,电影《里斯本丸沉没》里将她称作“梁素琴”,这是广东话发音,和闽南话有点儿像。