N新华社 人民日报 科技日报

中秋节前,我国可重复使用航天器研制方面“双喜临门”。

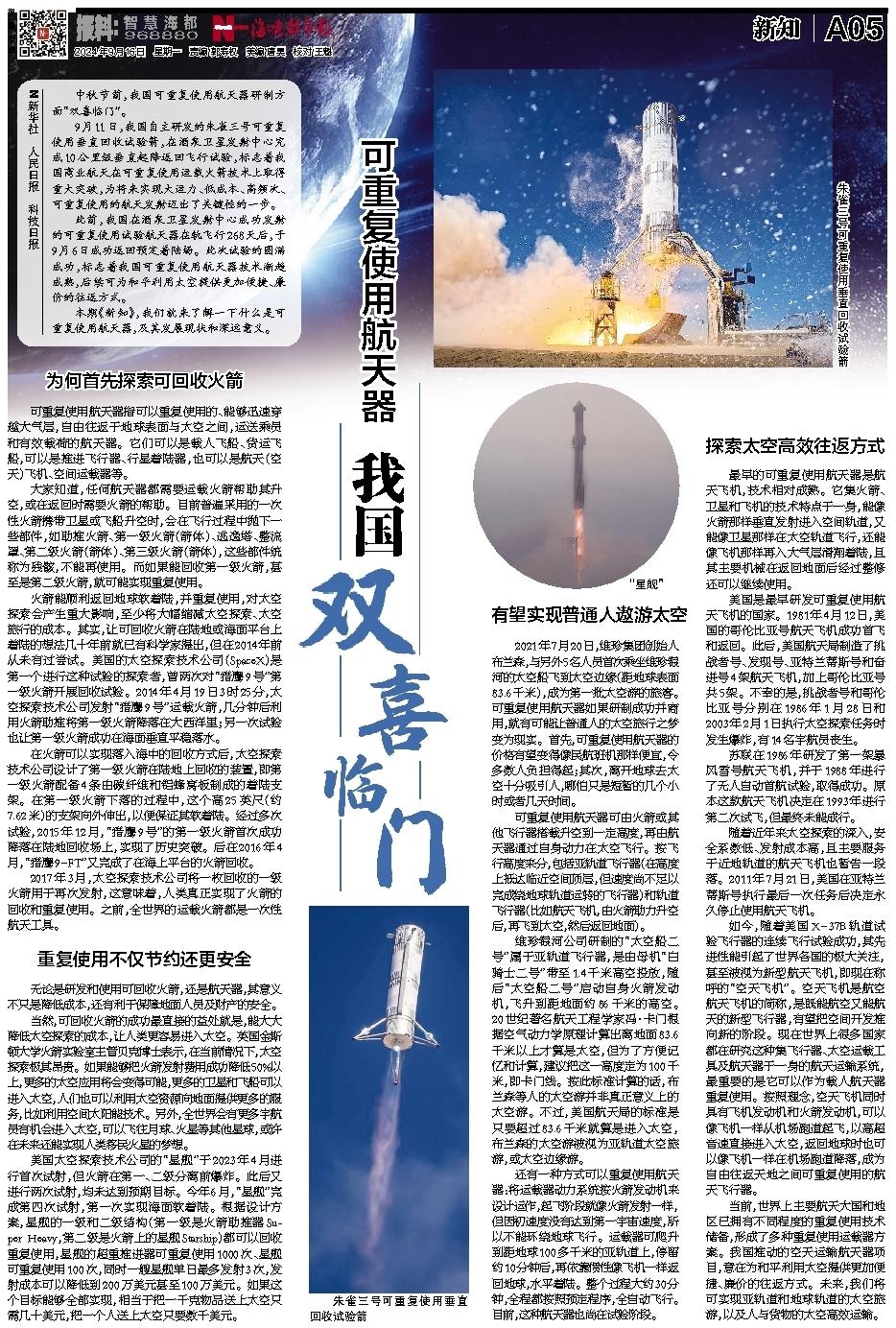

9月11日,我国自主研发的朱雀三号可重复使用垂直回收试验箭,在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验,标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破,为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出了关键性的一步。

此前,我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器在轨飞行268天后,于9月6日成功返回预定着陆场。此次试验的圆满成功,标志着我国可重复使用航天器技术渐趋成熟,后续可为和平利用太空提供更加便捷、廉价的往返方式。

本期《新知》,我们就来了解一下什么是可重复使用航天器,及其发展现状和深远意义。

为何首先探索可回收火箭

可重复使用航天器指可以重复使用的、能够迅速穿越大气层,自由往返于地球表面与太空之间,运送乘员和有效载荷的航天器。它们可以是载人飞船、货运飞船,可以是推进飞行器、行星着陆器,也可以是航天(空天)飞机、空间运载器等。

大家知道,任何航天器都需要运载火箭帮助其升空,或在返回时需要火箭的帮助。目前普遍采用的一次性火箭携带卫星或飞船升空时,会在飞行过程中抛下一些部件,如助推火箭、第一级火箭(箭体)、逃逸塔、整流罩、第二级火箭(箭体)、第三级火箭(箭体),这些部件统称为残骸,不能再使用。而如果能回收第一级火箭,甚至是第二级火箭,就可能实现重复使用。

火箭能顺利返回地球软着陆,并重复使用,对太空探索会产生重大影响,至少将大幅缩减太空探索、太空旅行的成本。其实,让可回收火箭在陆地或海面平台上着陆的想法几十年前就已有科学家提出,但在2014年前从未有过尝试。美国的太空探索技术公司(SpaceX)是第一个进行这种试验的探索者,曾两次对“猎鹰9号”第一级火箭开展回收试验。2014年4月19日3时25分,太空探索技术公司发射“猎鹰9号”运载火箭,几分钟后利用火箭助推将第一级火箭降落在大西洋里;另一次试验也让第一级火箭成功在海面垂直平稳落水。

在火箭可以实现落入海中的回收方式后,太空探索技术公司设计了第一级火箭在陆地上回收的装置,即第一级火箭配备4条由碳纤维和铝蜂窝板制成的着陆支架。在第一级火箭下落的过程中,这个高25英尺(约7.62米)的支架向外伸出,以便保证其软着陆。经过多次试验,2015年12月,“猎鹰9号”的第一级火箭首次成功降落在陆地回收场上,实现了历史突破。后在2016年4月,“猎鹰9-FT”又完成了在海上平台的火箭回收。

2017年3月,太空探索技术公司将一枚回收的一级火箭用于再次发射,这意味着,人类真正实现了火箭的回收和重复使用。之前,全世界的运载火箭都是一次性航天工具。

重复使用不仅节约还更安全

无论是研发和使用可回收火箭,还是航天器,其意义不只是降低成本,还有利于保障地面人员及财产的安全。

当然,可回收火箭的成功最直接的益处就是,能大大降低太空探索的成本,让人类更容易进入太空。英国金斯顿大学火箭实验室主管贝克博士表示,在当前情况下,太空探索极其昂贵。如果能够把火箭发射费用成功降低50%以上,更多的太空应用将会变得可能,更多的卫星和飞船可以进入太空,人们也可以利用太空资源向地面提供更多的服务,比如利用空间太阳能技术。另外,全世界会有更多宇航员有机会进入太空,可以飞往月球、火星等其他星球,或许在未来还能实现人类移民火星的梦想。

美国太空探索技术公司的“星舰”于2023年4月进行首次试射,但火箭在第一、二级分离前爆炸。此后又进行两次试射,均未达到预期目标。今年6月,“星舰”完成第四次试射,第一次实现海面软着陆。根据设计方案,星舰的一级和二级结构(第一级是火箭助推器Super Heavy,第二级是火箭上的星舰Starship)都可以回收重复使用,星舰的超重推进器可重复使用1000次、星舰可重复使用100次,同时一艘星舰单日最多发射3次,发射成本可以降低到200万美元甚至100万美元。如果这个目标能够全部实现,相当于把一千克物品送上太空只需几十美元,把一个人送上太空只要数千美元。

有望实现普通人遨游太空

2021年7月20日,维珍集团创始人布兰森,与另外5名人员首次乘坐维珍银河的太空船飞到太空边缘(距地球表面83.6千米),成为第一批太空游的旅客。可重复使用航天器如果研制成功并商用,就有可能让普通人的太空旅行之梦变为现实。首先,可重复使用航天器的价格有望变得像民航班机那样便宜,令多数人负担得起;其次,离开地球去太空十分吸引人,哪怕只是短暂的几个小时或者几天时间。

可重复使用航天器可由火箭或其他飞行器搭载升空到一定高度,再由航天器通过自身动力在太空飞行。按飞行高度来分,包括亚轨道飞行器(在高度上抵达临近空间顶层,但速度尚不足以完成绕地球轨道运转的飞行器)和轨道飞行器(比如航天飞机,由火箭助力升空后,再飞到太空,然后返回地面)。

维珍银河公司研制的“太空船二号”属于亚轨道飞行器,是由母机“白骑士二号”带至1.4千米高空投放,随后“太空船二号”启动自身火箭发动机,飞升到距地面约86千米的高空。20世纪著名航天工程学家冯·卡门根据空气动力学原理计算出离地面83.6千米以上才算是太空,但为了方便记忆和计算,建议把这一高度定为100千米,即卡门线。按此标准计算的话,布兰森等人的太空游并非真正意义上的太空游。不过,美国航天局的标准是只要超过83.6千米就算是进入太空,布兰森的太空游被视为亚轨道太空旅游,或太空边缘游。

还有一种方式可以重复使用航天器:将运载器动力系统按火箭发动机来设计运作,起飞阶段就像火箭发射一样,但因初速度没有达到第一宇宙速度,所以不能环绕地球飞行。运载器可爬升到距地球100多千米的亚轨道上,停留约10分钟后,再依靠惯性像飞机一样返回地球,水平着陆。整个过程大约30分钟,全程都按照预定程序,全自动飞行。目前,这种航天器也尚在试验阶段。

探索太空高效往返方式

最早的可重复使用航天器是航天飞机,技术相对成熟。它集火箭、卫星和飞机的技术特点于一身,能像火箭那样垂直发射进入空间轨道,又能像卫星那样在太空轨道飞行,还能像飞机那样再入大气层滑翔着陆,且其主要机械在返回地面后经过整修还可以继续使用。

美国是最早研发可重复使用航天飞机的国家。1981年4月12日,美国的哥伦比亚号航天飞机成功首飞和返回。此后,美国航天局制造了挑战者号、发现号、亚特兰蒂斯号和奋进号4架航天飞机,加上哥伦比亚号共5架。不幸的是,挑战者号和哥伦比亚号分别在1986年1月28日和2003年2月1日执行太空探索任务时发生爆炸,有14名宇航员丧生。

苏联在1986年研发了第一架暴风雪号航天飞机,并于1988年进行了无人自动首航试验,取得成功。原本这款航天飞机决定在1993年进行第二次试飞,但最终未能成行。

随着近年来太空探索的深入,安全系数低、发射成本高,且主要服务于近地轨道的航天飞机也暂告一段落。2011年7月21日,美国在亚特兰蒂斯号执行最后一次任务后决定永久停止使用航天飞机。

如今,随着美国X-37B轨道试验飞行器的连续飞行试验成功,其先进性能引起了世界各国的极大关注,甚至被视为新型航天飞机,即现在称呼的“空天飞机”。空天飞机是航空航天飞机的简称,是既能航空又能航天的新型飞行器,有望把空间开发推向新的阶段。现在世界上很多国家都在研究这种集飞行器、太空运载工具及航天器于一身的航天运输系统,最重要的是它可以作为载人航天器重复使用。按照理念,空天飞机同时具有飞机发动机和火箭发动机,可以像飞机一样从机场跑道起飞,以高超音速直接进入太空,返回地球时也可以像飞机一样在机场跑道降落,成为自由往返天地之间可重复使用的航天飞行器。

当前,世界上主要航天大国和地区已拥有不同程度的重复使用技术储备,形成了多种重复使用运载器方案。我国推动的空天运输航天器项目,意在为和平利用太空提供更加便捷、廉价的往返方式。未来,我们将可实现亚轨道和地球轨道的太空旅游,以及人与货物的太空高效运输。