N据福建日报

今年9月,新一批学子走进大学校园。迎接他们的除了多姿多彩的大学生活外,还有大量专业课程,其中包括一种全新的专业学习形式——微专业。

作为高校正在探索的一种新型人才培养模式,微专业是指高校在学生的主专业学习以外,围绕某个特定学术领域、研究方向或核心素养提炼开设的一组核心课程。由各院系开设微专业,面向全校其他专业招生,学生可自主选择并组建一个微专业班级。

记者了解到,目前,我省有福建理工大学、福建师范大学、莆田学院、武夷学院等高校设有微专业。

我省高校中有哪些特色微专业?课程特点是什么?有哪些创新的人才培养模式?

聚焦用人新需求

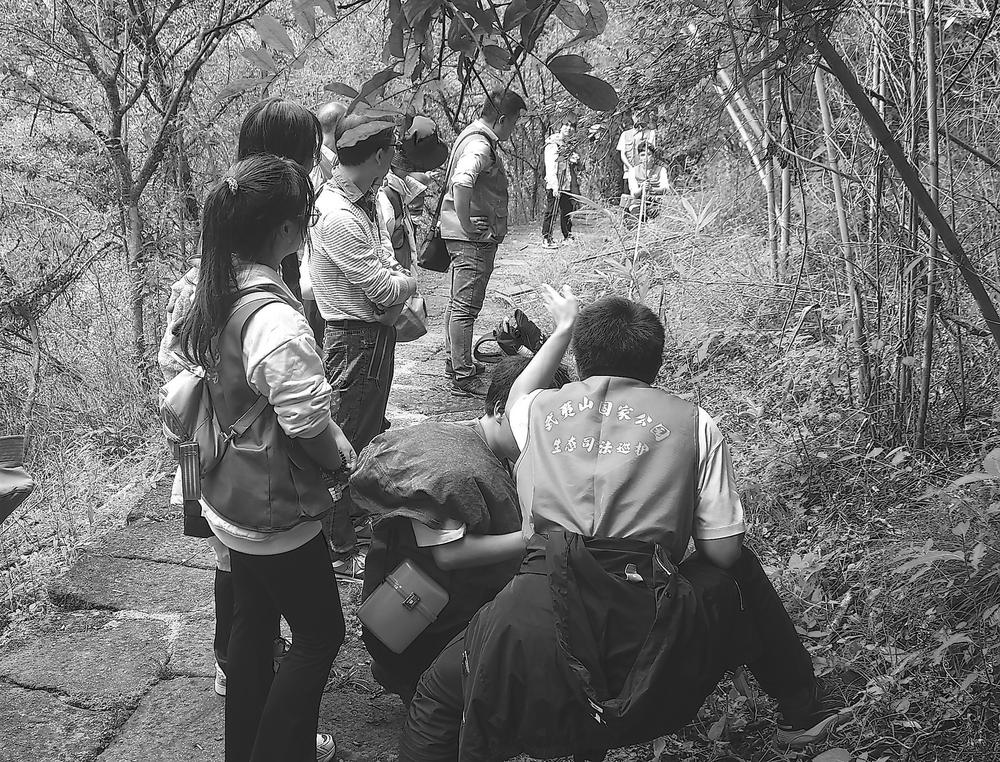

今年4月,武夷学院发布国家公园建设与管理微专业招生简章。记者注意到,该微专业聚焦我国国家公园等自然保护地建设人才需求,致力于培养学生了解国家公园相关规划政策,熟悉国家公园保护、建设与管理框架,掌握野生动植物调查、生态系统多样性保护、环境质量健康监测、碳汇计算、生态产品价值核算等技能。

2021年10月,我国正式设立首批5个国家公园,武夷山国家公园是其中之一。记者从武夷学院获悉,作为全国唯一一个世界文化与自然双重遗产地国家公园,武夷山国家公园的设立,促进了武夷学院相关微专业的开设,成为国家公园所在地高校开展人才培养工作的首次尝试。学校希望借此培养在国家公园等自然保护地相关领域从事规划管理、生态保护与修复、监测评价、科学普及、学术研究、涉环境生态类项目咨询以及人地关系处理等工作的应用型人才。

除了国家公园建设与管理微专业以外,武夷学院还设立了智慧研学旅游、茶旅文创设计、茶文化旅游、低碳乡土建筑等在地化特色显著的微专业。

相较于传统的专业划分,微专业的设置有哪些特点?

微专业独立于《普通高等学校本科专业目录》之外,其建设与发展是高校的自选动作:高校针对某个学科领域或者跨学科领域进行课程设置,学生报读学科的门槛基本不设限,可根据兴趣和职业规划自由选择。

今年3月,短视频制作、人工智能+科技劳动教育、小学科学教育、生活中的法律、电影创作、未来食品科学技术等微专业在福建师范大学同步立项开设。去年1月,福建师范大学还开设了全媒体传播、数据科学与智能技术、生活健康化学、碳中和技术等微专业。

“两批微专业涵盖媒体传播与制作、大数据与人工智能、教育与法律、食品科学与化学、碳中和与碳达峰等专业领域,共开设77门形式多样、内容丰富的课程。”福建师范大学教务处老师张帆告诉记者,微专业通过聚焦新技术、新业态、新模式、新产业的需求,提炼某一领域的核心专业素养和专业能力,旨在解决大学专业设置与新形势下用人需求之间的匹配问题。

在福建理工大学,电子设计与电子测量等微专业颇受学生欢迎。

电子设计与电子测量微专业负责老师蔡志明表示,当前,工科教育存在“重论文、轻设计、缺实践”的倾向,工程技术人才解决复杂工程问题能力较弱,就业能力有待提升。该专业受到欢迎,体现了高校学生想要提升实操技能。

探索更灵活修读方式

在大二阶段,福建师范大学小学教育专业的许少宇就选择修读小学科学教育微专业。

此前,在教育部发布有关“做好科学教育加法”相关政策的背景下,小学科学教育微专业应运而生。

许少宇告诉记者,报名该专业的学生人数大大超过了招生人数。他表示:“目前,我们国家在小学科学老师这方面的需求是很大的。报名的火爆,正是大家顺应时代之需的选择。”

许少宇一直有当小学科学老师的梦想。据他介绍,在微专业的课堂上,授课老师通过各种各样的教学方式让同学们身临其境地学习到如何为小学生上课,大家“对于如何教授小学生有了更专业的认知”。

“小学科学教育微专业弥补了主专业课程的不足。相比于主专业,微专业导向更加明确,其课程设置也更加精准。”许少宇说。

福建理工大学教务处处长蔡彬清认为,微专业的设立在满足复合型人才需求方面尤具重要意义。

“当前,技术发展及行业需求的变化都非常快。因此,社会发展对于复合型人才的需求越来越大,相关就业岗位的要求也越来越高。”蔡彬清介绍,福建理工大学的微专业项目建设并非在原来专业的基础上再多一门课或者两门课,而是建设全新的专业。“我们学校以工科见长,许多微专业的设立借鉴了新工科交叉融合的建设理念。例如,智能会计、非遗数字化保护等微专业,融合了当下热门的数字技术与传统人文社会学科,为学生提供跨学科、跨专业的学习机会。”

微专业课程多由5门到10门,共20个学分左右的课程模块组合而成,小而精是其课程体系的显著特点。

“微专业的‘微’体现在两方面,一是课堂人数少,二是课程要求学分少。对于学生来说,微专业最大的优势是灵活性。”蔡彬清介绍,在招生门槛上,微专业基本不设置学科背景门槛。微专业允许学生在主专业学习之外,选择围绕特定学术领域或研究方向的一组核心课程。这种灵活性使学生能够根据自己的兴趣和职业规划进行个性化学习。

“目前,对于学生而言,主修专业学时量已经相当大。在此情况下,学时不容小觑的双学位、辅修等专业修读方式会给学生带来更大的学习压力和更重的学习负担。相形之下,微专业是比较轻松的另一种选择。”

创新应用型人才培养

近年来,国内多所高校都陆续开设了微专业,开设微专业成为高校创新人才培养模式的一项重要探索,也被认为是“增强大学生职业竞争力的有益尝试”。

记者搜索发现,不少学校在微专业建设与管理办法中提到“微专业的职业导向性”,即微专业的课程设置和实践项目强调职业技能和实际操作能力的培养,使学生具备解决实际问题的能力。

以莆田学院为例。2022年,莆田学院出台《莆田学院微专业建设管理办法(试行)》,立项了首批微专业16个,成为我省较早开设微专业项目的高校之一。2022年起,莆田学院陆续开设跨境品牌运营、逆向工程与快速成型等14个微专业,并进行了两轮招生,共招收学生400多人。

莆田学院教务处副处长吴佳清介绍,学校以岗位能力、个性发展和职业发展等为导向设置微专业,主要是面向地方重点产业链中的热门职业,例如,莆田的跨境电商、工艺美术、香文化等。

“比如,跨境品牌运营微专业开设了国际商务英语、跨境品牌策划、跨境品牌运营和跨境品牌管理实训等系列核心课程,旨在培养学生的跨境品牌运营能力。学生修读这类微专业,毕业后就能够更加适配这些岗位的用人需求。”吴佳清说。

记者关注到,2022年9月,莆田学院华峰产业学院创新创业微专业正式开班。经过选拔,该微专业共录用120名来自9个二级学院、23个专业的学生。

该微专业由莆田学院与华峰华锦有限公司联合共建,课程师资由来自校企双方和行业前沿的资深专家团队共同组成,旨在引导学生深耕专业领域知识,并着重在鞋服产品设计行业大胆创新。

专家:冷门专业学子可借此掌握热门技能

当前,不少高校将微专业的设立视为缩短专业教育与职业需求的“最后一公里”的有益尝试。

湖南师范大学教育科学学院教授吴克明认为,微专业在国内高校的兴起有一定的时代背景。由于专业对就业具有重要影响,每年高考后的志愿填报期,考生如何填报合适的专业都会成为社会热点话题。总体上,学生更愿意报考市场需求旺盛、就业率和预期回报率高的热门专业。在这一背景下,高校为了缓解热门专业的供需矛盾,纷纷采取应对措施。这其中就包括大家熟知的专业调剂政策以及近年来推出的微专业政策。

吴克明觉得,作为新生事物,微专业更偏向于职业性,在一定程度上为冷门专业学子提供更多掌握热门技能的机会,有利于他们扩大就业范围。

教育学者艾萍娇认为,开设微专业是推进完全学分制教学的阶段性举措。最终,微专业将融入所有专业建设的课程改革之中,成为各专业学生完成大学学业所需选修的跨学科课程学习模块内容。从这一角度看,开设微专业的探索,对推进高校的整体教学改革具有现实意义,不但可以积累一批跨学科课程,还可以积累提高教学质量的经验。