N海都记者 黄晓蓉

董加固

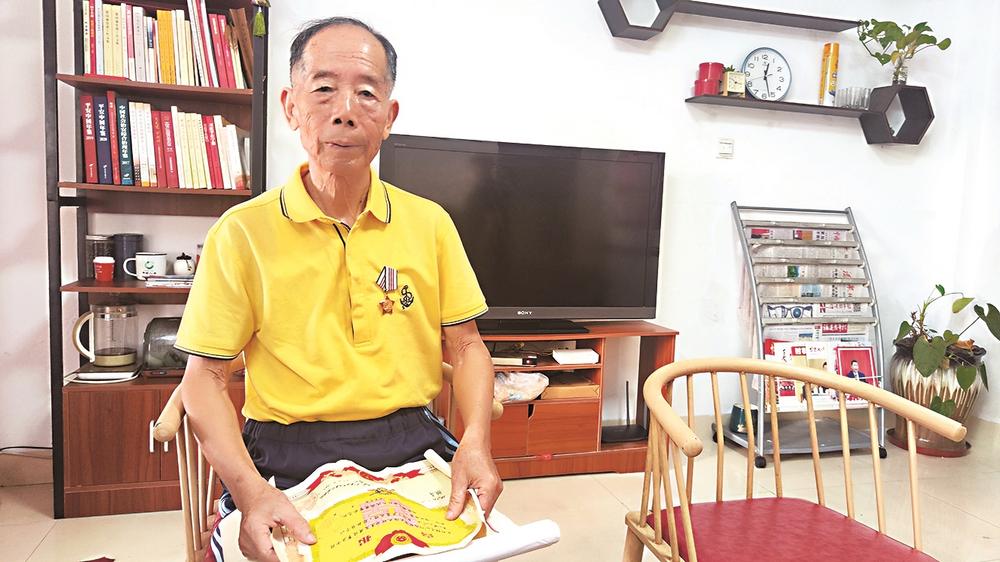

即使已经87岁高龄,陈锡彬依然身姿挺拔,声如洪钟,对往事侃侃而谈。

1937年6月15日,陈锡彬出生在晋江磁灶瑶琼村。他的母亲裹过脚,没有什么劳动力,家里仅靠父亲一个人赚钱养活全家八口人,“最苦的时候母亲带我去邻村借米,结果没有借到,那天我们全家都饿着肚子。”

经历过这件事后,陈锡彬明白,人要有志气,要靠自己才能吃饱饭。在小学期间,陈锡彬就积极参与家里和大队的劳动。1955年3月,陈锡彬参与泉州晋江机场的建设,他每天负责去1公里外的地方装黄土,然后用推车推回机场,“每车土大约有1吨重,那时候也不知道哪来的力气,可能是很早就开始干农活的原因吧。那时,每天不停歇地要干满8个小时,一直干了半年。”由于工作表现突出,陈锡彬荣立三等功。

陈锡彬在劳动时既肯干又不怕吃苦,得到了大伙的一致认同,加上在建设机场荣立的三等功,同年11月1日,在陶泽乡公社领导的推荐下,18岁的陈锡彬加入了晋江县民警队,成为新中国成立后的第一批中国人民警察。

“由于那个时候刚有警察这个职业,我们的工作比较杂,包括抓坏人、看管犯人、押送犯人、枪毙犯人和一些警卫工作,有时也会接到临时任务,和武装部、哨所民兵一起到晋江沿海一线抓‘水鬼’,也就是特务。”陈锡彬记得,在1958年,他抓到一名国民党特务,刚开始这名特务闭口不谈自己的经历,在他耐心且有技巧的审讯下,证实了对方是一名国民党少校,还发现这名少校把自己的一把手枪,丢到一口水井里。

陈锡彬说,那个时候还没有交警,除了日常的工作外,有时候他也要承担交警的工作。1960年晋江地区下暴雨,陈埭、华州片区都被淹了,水深数米,他和同事站在防洪堤上,挥舞着两个小红旗指挥交通,全身上下没有一处干爽的地方。

陈锡彬在晋江县民警队干了8年,后期被调到深沪边防哨所、晋江军分区、百源干休所工作,于1997年9月在百源干休所退休。

“我能有今天,离不开国家的培养和信任。没有共产党,就没有今天的我。我出生那年,发生七七卢沟桥事变。那时,家里很穷,苦得不得了,经常饿肚子。”小时候的这段经历,让陈锡彬发自内心感受到好日子的来之不易。即使已经退休,陈锡彬依然对党对国家心怀感恩。2008年5月12日,汶川发生大地震,作为一名老党员陈锡彬不能亲临现场救灾,他捐了1000元“特殊党费”,表达一点自己的心意。

2021年建党100周年,84岁的陈锡彬自愿向党组织上交11100元特殊党费,向党“表白”——一心一意跟党走。