N通讯员 张唯

黄小燕 许冰琳

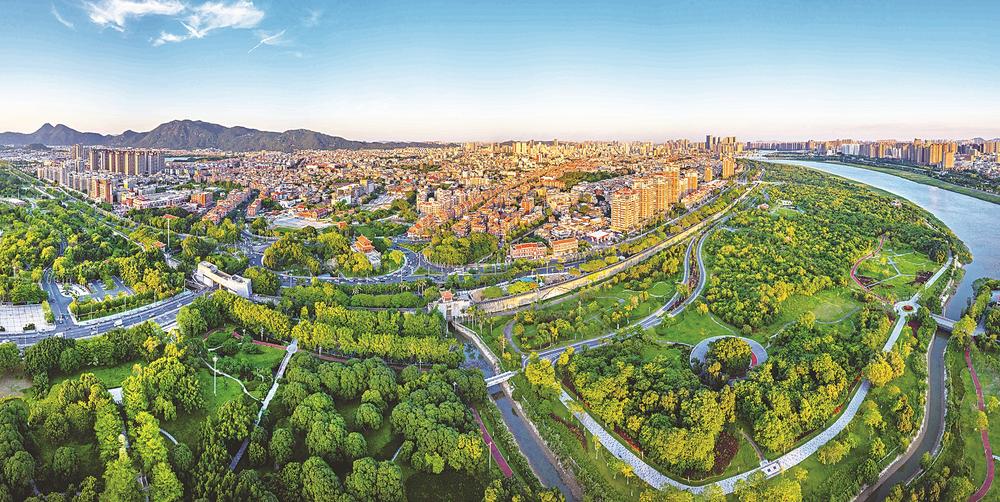

2024年是“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建宏伟蓝图提出10周年,这一宏伟蓝图为福建高质量发展指明了前进方向,提供了根本遵循。近年来,泉州市鲤城区牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,深入打好污染防治攻坚战,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,用实际行动答好生态环境保护这道“必答题”,绘就了天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美的生态画卷。

全维度保护 打好生态治理“组合拳”

天蓝、水清、地绿,是老百姓对美好生活的期盼。近年来,鲤城区逐年制定实施大气、水污染和土壤污染防治工作方案,设定“时间表”,细化“路线图”,加大生态环保财政投入,以更高标准持续深入打好蓝天、碧水、净土“三大攻坚战”。

鲤城从源头促进水质提质增效,压紧压实各方责任,建立健全治理管理体系,严格保护水资源,加快修复水生态,大力治理水污染,持续改善河道水环境质量,推进河道生态安全得到有效维护。精心呵护“一池碧水”的同时,鲤城还着力推进大气污染防治,加快工业企业、移动源、建筑扬尘等大气环境治理,实现“蓝天白云常在”;持续加强危险废物规范化管理,抓好土壤污染治理与修复,扎实推进“净土保卫战”;区、街道、社区三级全面建立林长制,持续开展古城植绿行动,因地制宜新建一批立体绿化和口袋公园,盎然绿意“嵌入”古城肌理。

一系列生态环境保护“组合拳”,“防”“治”结合,汇聚出澎湃的“绿色合力”,让城市之美可感可及、宜游宜憩。

新动能集聚 提增经济发展“含绿量”

推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。鲤城区始终坚持“绿色GDP”理念,统筹生态保护与经济发展,以发展壮大高新产业和现代三产为重点打造现代都市产业高地,不断招大引强、招绿引优,集聚高质量发展新动能。

工业园区是节能减排的“主战场”,也是绿色低碳转型的“重要引擎”。鲤城区围绕打造产城人融合示范区目标,高标准推进工业(产业)园区标准化建设,支持工业企业实施节能减碳改造,加快推进构建高效、清洁、低碳、循环的绿色产业体系,推动全区更多企业建成绿色工厂,经济“含绿量”不断提升。以高新区科创中心项目为例,早在规划之初,园区就统筹考虑太阳能自发电功能,每年可减少电力支出成本超50万元,并带动钧石能源利用厂区围墙、屋顶增设太阳能发电墙、分布式光伏电站,每年发电量可达340多万千瓦时,可压降用电成本170万元。

如今,随着“绿色数字技改”专项行动的深度实施,越来越多的鲤城企业积极开拓节能低碳赛道,鸿福化纤、田中机械等多家企业已投用一批智能产线,众益太阳能获评省级绿色工厂,进一步彰显鲤城先进制造业的发展韧性,绿色发展成色更足。

高标准创建 绘就低碳生活“新画卷”

社区是居民生活的主要场所,建设“低碳社区”是培育绿色生活方式、促进城市可持续发展的创新探索。长期以来,鲤城区立足居民多元需求,积极开展低碳社区创建工作,将绿色低碳发展要素融入基层治理全过程。

鲤城区率先在全市制定实施低碳社区评价标准,通过政府组织、分类指导、因地制宜、社会支持、群众参与的创建模式,初步探索出一条可复制、可推广的低碳社区创建路径,目前已创建浮桥街道滨江社区、金龙街道龙岭社区、常泰街道新塘社区、鲤中街道新峰社区、海滨街道金山社区、临江街道隘南社区等6个市级低碳社区,以及市级低碳景区和1916创意产业园。同时,成立全市首个“近邻党建低碳联盟”,推出全市首条低碳研学游路线,引导全社会自觉践行绿色环保理念,共同当好绿色低碳的参与者、推动者、示范者。

“推窗见绿”成为日常,“绿色低碳”深入人心。今后,鲤城将锚定高质量发展任务和生态环境质量改善目标,持续推进美丽鲤城建设,以更高标准打好污染防治攻坚战、更高站位促进生态环境高水平保护、更实举措推进突出生态环境问题整改、更宽视野推广绿色生活方式,不断增强人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感。

全力构建世遗古城“无废城市” 鲤城区打造“和鲤”分类样板模式

N通讯员 许冰琳

为深入贯彻《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》及《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》,泉州市人民政府办公室正式印发《泉州市“无废城市”建设实施方案(2023—2025年)》,全面推动“无废城市”建设。作为全市首个通过省级生活垃圾分类示范区创建的县市区,鲤城区积极探索“五有”工作模式,打造“和鲤”分类样板模式,全力构建“无废城市”,引领世遗古城低碳生活新风尚。

覆盖有序,垃圾分类工作无疏漏

鲤城区通过实施“三个全覆盖”战略,即生活垃圾分类管理主体责任全覆盖、分类类别全覆盖以及分类投放、收集运输、处理系统全覆盖,确保垃圾分类工作无死角、无遗漏。全区公共机构、公共场所及经营区域垃圾分类实现100%全覆盖,并创建市级示范省级生活垃圾分类示范片区1个,市级示范片区1个、精品小区2个、示范小区42个,通过以点带面的方式,引领垃圾分类新时尚。

减量有道,绿色办公引领垃圾源头革命

鲤城区通过多项举措推动垃圾处理方式从“无序处理”向“减量处理”转变。全区公共机构率先垂范,所有区直部门、街道党政机关实行OA无纸化办公;区直部门与区政府签订垃圾分类主体责任书,落实管行业必须管垃圾分类的责任机制;同时,组建专业考评队伍,每月对重点区域进行垃圾分类考评,形成考核工作闭环,确保分类工作落到实处。

管理有范,垃圾分类体系再升级

鲤城区在垃圾分类配套设施、转运体系及街巷管理等方面下足功夫,推动垃圾分类从“失范管理”向“规范管理”转变。全区统一配备“四分类桶”,优化垃圾收集车辆和投放点位布局,新建设分类屋和分类亭,并构建完善的垃圾转运体系,实现各类垃圾分类收集、运输和处置。同时,试点街巷定时定点上门分类收集,提升整体街巷环境整洁。

据了解,鲤城区配置更新各型号垃圾收集车辆224辆,全区原有2156个垃圾投放点位通过“撤桶并点”合并为1343个,新建设分类屋11座、建分类亭367座,其余临时点位根据规范设置分类桶及投放指引牌;厨余垃圾配备专门收储转运车辆75部,制定公交化转运路线4条,设置接驳点位114个,各小区每天定时将厨余垃圾桶运送至指定接驳点,直运至南安圣元餐厨垃圾处理厂进行资源化处置,实现了家庭厨余垃圾从“0”到“1”的质变。

机制有效,构筑垃圾分类新常态

鲤城区通过建立良好氛围、督导制度、执法机制、督导员绩效机制及指导巡查机制等,推动垃圾分类工作从“突击管理”向“长效管理”转变。持续开展垃圾分类宣教引导活动,建成宣教中心和多个宣传阵地;区人大常委会领导带队的督导组定期开展现场督导;城管部门联合开展专项执法行动;引入第三方专业企业开展指导巡查,逐步实现垃圾分类工作由政府服务向物业管理的转变。

据了解,鲤城区建成垃圾分类宣教中心1个,设置户外大型广告牌9处、设置草地插3500余个,张贴宣传海报16万余张(处),开展宣传活动580余场,年入户宣传15万户,年入户宣传率达到100%;累计开展现场督导22次,发出督导通报15期,整改问题210余处。

创新有力,提升垃圾分类实效

鲤城区在垃圾分类工作中不断创新方式方法,提升分类实效。健全再生资源回收体系,引入再生资源回收企业和智能回收设备;创新积分兑换模式,与社区内商家合作,让居民享受垃圾分类实惠;推动“环卫一体化改革”,实现垃圾分类与环卫工作深度融合;成立首家“垃圾分类协会”,培养专家、志愿者队伍,推动垃圾分类工作再上新台阶;同时,引进社会慈善机构力量参与垃圾分类事业,取得良好成效。

鲤城区通过一系列创新举措和扎实工作,全力打造“和鲤”分类样板模式,将为全市乃至全国“无废城市”建设提供宝贵经验和示范。未来,鲤城区将继续深化垃圾分类工作,推动生活方式绿色低碳转型升级,为建设美丽中国贡献鲤城力量。