N福建日报 东南网

种子是农业的“芯片”。2022年4月,习近平总书记到海南考察,第一站就来到三亚市崖州湾种子实验室。总书记说:“只有用自己的手攥紧中国种子,才能端稳中国饭碗,才能实现粮食安全。”

日前,第十六届中国国际种业博览会暨第二十一届全国种子信息交流与产品交易会(简称“全国种子双交会”)在福州举行。展会期间,9名院士齐聚福州,参加了一场特殊的交流活动。他们聚焦的是一个杂交水稻老品种——1984年通过福建省审定的“汕优63”。

随着品种的更新换代,“汕优63”已逐步退出生产。40年过去了,行业顶尖专家对它的关注为何依然热情不减?

“汕优63”,助力中国人的饭碗端牢40年

交流会上,中国工程院院士陈温福认为,中国杂交水稻历史上,有三个具有里程碑意义的创新成果:一是袁隆平在海南发现了一株天然不育株——“野败”,由此创制出不育系材料,让三系配套理论真正从书本走向田间;二是“明恢63”与“汕优63”的育成;三是超级杂交水稻培育计划,让中国粮食单产水平再上新台阶。

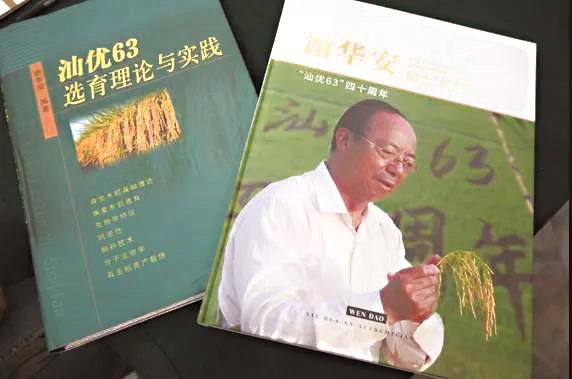

“汕优63”的选育者、中国科学院院士谢华安现场回顾了育种与推广历程。

“1973年,我国成功实现杂交水稻三系(不育系、恢复系、保持系)配套,但第一代杂交水稻品种推广后,由于稻瘟病抗性不强,造成大面积减产,影响杂交水稻推广。”谢华安说,针对这一问题,其团队育成了具有自主知识产权、抗稻瘟性强的恢复系“明恢63”,并以此配组育成了“汕优63”。

凭借高产、广适、优质、抗性强等优势,“汕优63”迅速大面积推广。1986年开始,它连续16年保持全国杂交水稻种植面积之最,累计推广应用10多亿亩,并推广到全球四大洲13个国家,是中国至今推广时间最长、应用面积最大的水稻良种。

院士们的共识是:“汕优63”是当之无愧的功勋品种。

“有没有杂交水稻,关键在于不育系的创制;杂交水稻能不能成为一个卓越的成就,关键在于恢复系的创制。”中国工程院院士刘旭说,谢华安团队育成的“明恢63”是中国杂交水稻历史上遗传贡献的最大的亲本,由其配组成的“汕优63”,创造了中国乃至世界稻作史上的奇迹。

“袁隆平院士开创了杂交水稻育种的先河,谢华安院士则推动杂交水稻产业大规模推广,为我国乃至世界粮食安全和水稻增产、农民增收做出了巨大的贡献。”中国工程院院士戴景瑞说。

由谢华安院士培育的原创性重大成果“汕优63”,为我国水稻基本自给、大米绝对安全做出重大贡献,为我国和世界粮食安全做出突出贡献。

一个突破性好品种的背后,可能是几十万次的失败

继“汕优63”之后,谢华安院士团队又选育出了“明恢77”“明恢86”等一批优良恢复系,配组了“汕优77”“V优77”等经典组合。其中,“汕优77”是抗稻瘟性强的早稻品种,与中晚稻品种“汕优63”形成熟期配套,累计推广面积位列中国杂交早稻前五。

1996年,中国启动实施超级稻育种计划。随后,由袁隆平、谢华安等专家领衔的全国协作组成立。其间,以谢华安为代表的福建水稻育种专家,相继选育出“宜优673”和“两优616”“福农优676”等9个品种,被农业农村部认定为超级稻品种。

同时,谢华安团队将目光投向了广阔的太空,率先将航天诱变育种技术引入杂交水稻领域,选育出“特优航1号”“Ⅱ优航1号”等组合,多次打破水稻单产纪录。其中,“Ⅱ优航1号”2003年在云南实现亩产1162.01公斤,创造了中国航天育种水稻问世以来的最高产量纪录。

“汕优63”承载着中国种业人的光荣与梦想。40年后的今天,我们再次谈论“汕优63”,究竟在谈论什么?

“育种从来不是碰运气的事,虽然偶有巧合,但最终靠的是经验、信念、勤奋。”中国科学院院士钱前说,一个突破性好品种的背后,可能是成千上万次乃至几十万次的失败,育种家们在失望、希望,再失望、希望的循环往复中苦苦探索,才有了今天中国种业的卓越成就。

中国科学院院士何祖华说,一个重大突破性品种的诞生,必须全盘考量与统筹谋划。谢华安团队直面产业痛点与需求,明确育种目标,实现丰产、广适、优质、抗性强等多种优良基因聚合,才有了“汕优63”这个教科书级的育种成果。

“‘汕优63’的背后,凝聚着以谢华安为代表的一批优秀科学家,无私奉献、追求卓越、矢志创新、辛勤耕耘的优良品质和奋斗精神。”中国工程院院士万建民说,年轻一代不仅要高山仰止,更要见贤思齐,学习老一辈科学家的精神品质,将其化作前行动力,为中国粮食安全作出更大贡献。

好吃又有营养的优质稻

成为育种新方向

福建“八山一水一分田”,人均耕地面积不足全国平均水平的四分之一,加上气象灾害频繁发生,依靠扩大面积增加粮食产量的空间十分有限。在这样的背景下,福建于2023年启动实施全省粮油等主要作物大面积单产提升行动。

2024年8月,中国科学院院士谢华安等水稻专家来到浦城县临江镇水西村万鑫家庭农场,对再生稻品种“内10优7185”全程机械化栽培头季进行现场测产。结果显示,平均亩产774.6公斤。

为了提高耕地复种指数,保障粮食安全,全省大力推广再生稻约18万亩。在浦城县,再生稻栽种地已普遍实现“吨粮田”,头季加再生季总亩产约1300公斤,成为粮食增产新担当。

随着消费结构调整,人们对高品质生活的追求,好吃又有营养的优质稻成为育种新方向。

谢华安团队近年来育成的优质常规香稻“福香占”,不仅优质、抗病,在耐储藏方面也表现突出,其稻米不易陈化,放置两年口感也不会发生明显变化,该品种2020年获得第三届全国优质稻米食味品质鉴评(籼稻)金奖。2022年,“福香占”水稻品种单季平均亩产干谷670公斤,创下该品种在福建省的最高亩产量。今年10月9日,经相关专家测产验收,“福香占”产量又创新高,在龙岩市新罗区亩产达到714公斤。

2024年9月,2024年福建省种业创新与产业化工程——优质稻新品种示范推广培训班在沙县举办,集中展示了全省优质稻新品种,以及福建省种业创新工程优质稻联合育种攻关的最新成果。现场展示推介了53个优质稻品种大米产业化开发产品,均为种业创新与产业化工程水稻联合育种攻关育成的新品种,且均已通过国家或省级审定,多数为历年国家或省级优质稻品种品质鉴评获奖品种。

福州倡议:

聚焦全球和中国粮食安全保障

“全国种子双交会”期间,与会的中国工程院院士刘旭、万建民、戴景瑞、陈温福,中国科学院院士谢联辉、韩斌、钱前、何祖华、谢华安等9位院士共同发出《中国水稻育种创新福州倡议书》,号召全国水稻种业科技界要始终胸怀“国之大者”,致力种业振兴,继续保持我国水稻科研育种国际领先地位。

谢华安院士说,要像培养领军人才一样,培育一批水稻超级品种,将水稻品种的丰产性、优质性、抗性、广适性等“四性”聚合在更高水平,这样才能在生产上大面积应用。他建议,在科学层面,把分子育种技术和常规育种技术结合起来,多学科交叉合作、融合发展,挖掘优异的新种质和新基因,培育出高产、优质、抗逆性强的突破性水稻品种,确保中国水稻种业继续屹立于世界之巅。

展望未来,水稻育种将不再仅仅是“量”的突破,而是追求质量、可持续性和生态友好,逐渐消融遗传育种与农业栽培、植保、土肥、农机等学科之间的界限,培育更多像“汕优63”这样的突破性品种。

中国工程院院士刘旭在采访中表示,本次《中国水稻育种创新福州倡议书》的提出,鼓励各界重视农作物种质资源研究以保障中国粮食安全,这对于保障全球粮食安全、促进国际粮食贸易以及加强国际合作也极具重要意义。