N央视新闻 北京日报 澎湃新闻 北京青年报

11月9日是全国消防日,设立这个节日,是为了宣传消防的重要性,提升人们的消防意识,尽可能避免火灾的发生。其实,在古代人们的消防意识也很强,今天的《史话》就来看看古人的消防“黑科技”。

古人消防意识有多强?

这件陶井告诉你

辽宁省博物馆收藏了一口2000年前的汉代“消防井”,它上下相通,栏口还有两榫眼,说明其上原有井亭结构。

这口“消防井”的四壁均刻有人物和动物图案,形态逼真,线条流畅,前壁印“戒火”“东井”篆书榜题,中心图案是一位健步疾走的男子,他右肩扛旗,旗上有“戒火”二字,左手执一物,有人认为是水罐,还有人认为是乐器——铎或铃,用来起到发声警告的功能。

据推断,这位肩扛“戒火”旗幡的男子,很可能就是当时的“专职消防员”。

陶器后壁刻有一牛在槽中饮水的图案,并饰以火焰及鱼纹,整个画面安排都与水、火密切相关。此器为汉代陶明器中少见的珍品,也是重要的消防文物。“东井戒火”四字铭文折射出古人先进的“消防意识”。“东井”为星宿名,指二十八星宿之一的井宿,因在“玉井”之东,故称东井。据《史记·天官书》载:“东井为水事。”“东井”铭文出现在陶井上,就是希望借其丰富的水的内涵,达到防火的效果,折射出古人对自然界的信仰和崇拜。而“戒火”是提醒人们慎于用火,古人“防患于未然”的智慧得以显现。

从各地出土的多件“东井戒火”陶器中,可以推断出,在当时我国就已经有了专用的消防水井,对于消防水源的建设相当重视。

建筑防火设计先进

在一次次的失火、灭火实践中,古人逐渐总结和创造出了消防科学技术,其中很多在世界范围内都长期保持着领先地位,比如在建筑中使用的分隔技术。

所谓分隔,就是在可燃物之间做技术处理,涂上湿润的泥土,形成一个不可燃的保护层。春秋时期,为了应对军事进攻和火的侵袭,墨子首先总结了建筑防火的基本经验,提出了城门上涂泥防火、用麻布做水斗、皮革做水盘、城门楼上设储水器等一系列的防火措施。

在后来的发展中,在建筑中加入防火墙逐渐成了一种常见的防火方法。北宋的《营造法式》被称为古代消防标准的专著,其中对建筑的防火墙有专门的尺寸标准,在当时这可是相当先进的技术。现代人熟知的马头墙,是徽派建筑的特色,但其最初是作为封火墙使用,是防火用的建筑分隔设施。

消防储水工具多样

在没有自来水管、高压水枪和消防车的古代,古人也想出法子提前准备好消防用水以备不测。

大家都知道储水是救火的关键,为此古人设计出了很多储水工具。从商代起宫廷里就开始设置水缸。明朝时,在宫廷里铸造金属大水缸,每口水缸高1米,重1500多千克,缸内可存水1000多升。

到了清朝,宫里的大水缸增加到300多口,每天安排太监往缸里挑水,冬天为了防冻,还要给水缸戴上棉套,并用炭火给水缸加温避免结冰,以便随时取水救火。目前故宫尚存有18口銮金水缸。由于此缸的主要功能是防火,因此被称为“太平缸”。

除了水缸,古代还有各种救火工具。1044年,宋仁宗组织编纂了中国第一部官修兵书《武经总要》,书中展现了宋代一组形状奇特的救火工具(见左图)。

水囊:盛水量小但灵活性强。着火时,可将囊抛入其中。

水袋:用牛、马等动物的整张皮制成,能盛三四石水(相当于如今的四百多斤)。

唧筒:把竹筒端放进水中,来回拉动紧裹在水杆上的棉絮,将水吸入、喷出。这也是后世活塞泵的前身。

麻搭:在八尺长的竹竿上系着二斤散开的麻,着火时用麻蘸着泥浆,再抹在火苗周围,就能有效阻止火势蔓延。

城市消防已成体系

古代城市中也有消防规划。早在3000年前的西周时期,就成立了专门管理用火安全的机构和官员。官员包括主管城区巡查预警的“司烜”,这一职位也是我们在古装影视剧里常看到的“更夫”的最早原型,此外还有主管宫中火政的“宫正”和负责城外防火的“司爟”。他们各司其职,共同保证用火安全并组织防灭火工作。

北宋的《营造法式》不仅理论丰富,消防建筑、工具也不胜枚举。望火楼,是古代专门用于观望火情的高楼。望火楼实行“24小时站岗制”,如有火灾发生,站岗人员就会马上拉响警报。

望火楼,就是中国最早的消防站。它不仅是发现火警的设施,更是一个有效扑救火灾的设施。望火楼下驻有专门用来扑救火灾的官兵,这是我国最早建立的专职消防队。同时,望火楼还备有多种救火器具,做到了随需随用。宋代,很多城市里都设置了望火楼。

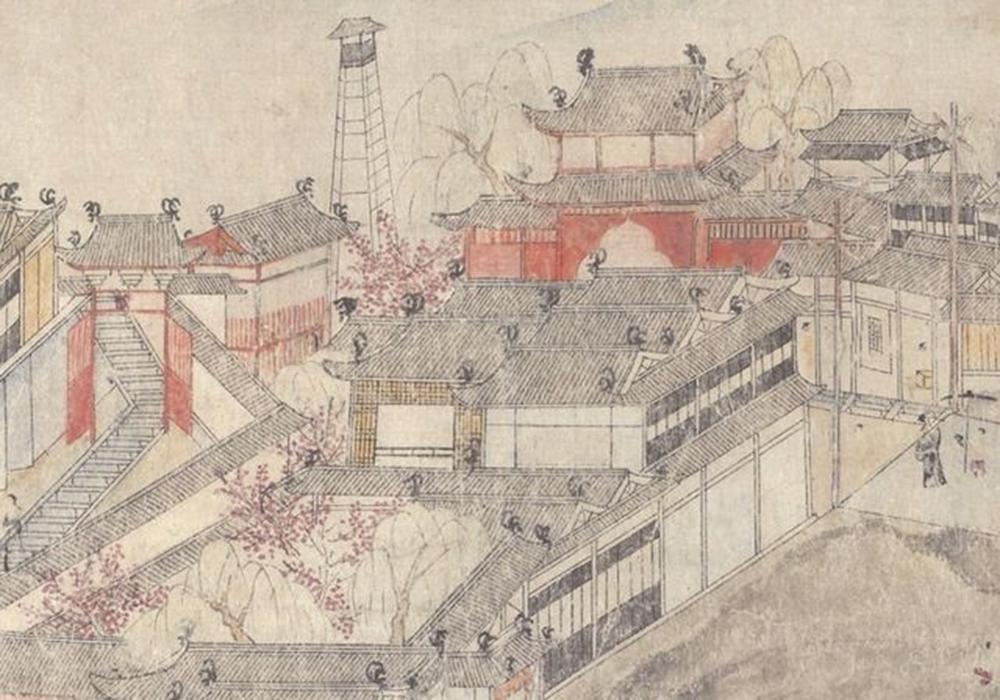

《营造法式》规范了望火楼的设计和制造,提出了望火楼的设计参数:望火楼有四柱,各高约9.5米,基高约3.3米,上方约1.5米,下方约3.5米。在《西湖清趣图》中可以找到符合《营造法式》的望火楼(见下图)。

望火楼的效果如何呢?宋代的袁耿在《枫窗小牍》中曾提到,北宋京城开封城内的望火楼上时时有人探望火情,望火楼下的军巡铺驻扎100人并放置灭火工具。每当发生火灾,望火楼值班与军巡铺待命的铺兵配合,很快就能将火扑灭。这说明,“望火”可以大大提高发现火情的速度,降低对灭火手段的依赖。

明代则实行了“火政”制度,建立“火兵”队伍和义务消防组织“火灶”,设置水缸、麻搭、火钩,组织人员往来巡视,遇火则击柝报警并配斧、瓮、水桶等救火器具,有了较严密的灭火制度,当时在世界上处于领先地位。

古人的防火服

用“树皮”做的?

现代消防员有“防火服”,古代也有“防火服”。

南朝梁诗人刘孝威的“火浣花心犹未长,金枝密焰已流芳”,诗中的“火浣”指的是用石棉纤维纺织而成的布,具有极强的耐火性、绝热性和电绝缘性,用其布缝制的衣服便是传说中的“防火服”。

“火浣布”的记载,最早见于先秦前期哲学家、思想家、文学家列御寇《列子》卷五:“周穆王大征西戎、西戎献锟铻之剑,火浣之布……火浣之布、浣之必投于火、布则火色、垢则布色,出火而振之、皓然凝乎雪。”“火浣”究竟是什么材料?西汉东方朔志怪小说《海内十州记》云:“天汉三年,帝幸北海祠躭山。四月西国王使至,献灵胶四两及吉光毛裘……其胶色青如碧玉,吉光毛裘黄色,盖神马之类也。裘入水数日不濡,入火不焦。”

东汉杨孚学者《异物志》则说,火浣布是由斯调国火州上一种树皮编织而成:“斯调国有火州,在南海中。其上有野火,春夏自生,秋冬自死。有木生于其中而不消也,枝皮更活,秋冬火死则皆枯瘁,其俗常冬采其皮以为布。”

相较先秦时期野史及小说中的“火浣布”是“神马毛”及“树皮”等织就的神话,自汉代始,正史叙述“火浣布”就客观得多。《后汉书·列传·西域传》“大秦国”谓:“作黄金涂,火浣市。又有细布,或言水羊毳,野蚕茧所作也。”

魏晋时期,受科学技术影响,古人无法理解在富含石棉的硅质矿物中能提取如丝的纤维,故而,后汉书称,这种技术出自西域等。华夏得到火浣布,全是古丝绸之路的功劳。

古人的防火技术虽然没有现在先进,但一些理论也为如今的消防系统提供了很好的借鉴。消防无小事,古今都要防患于未“燃”。