N北京青年报

天津日报

齐鲁晚报

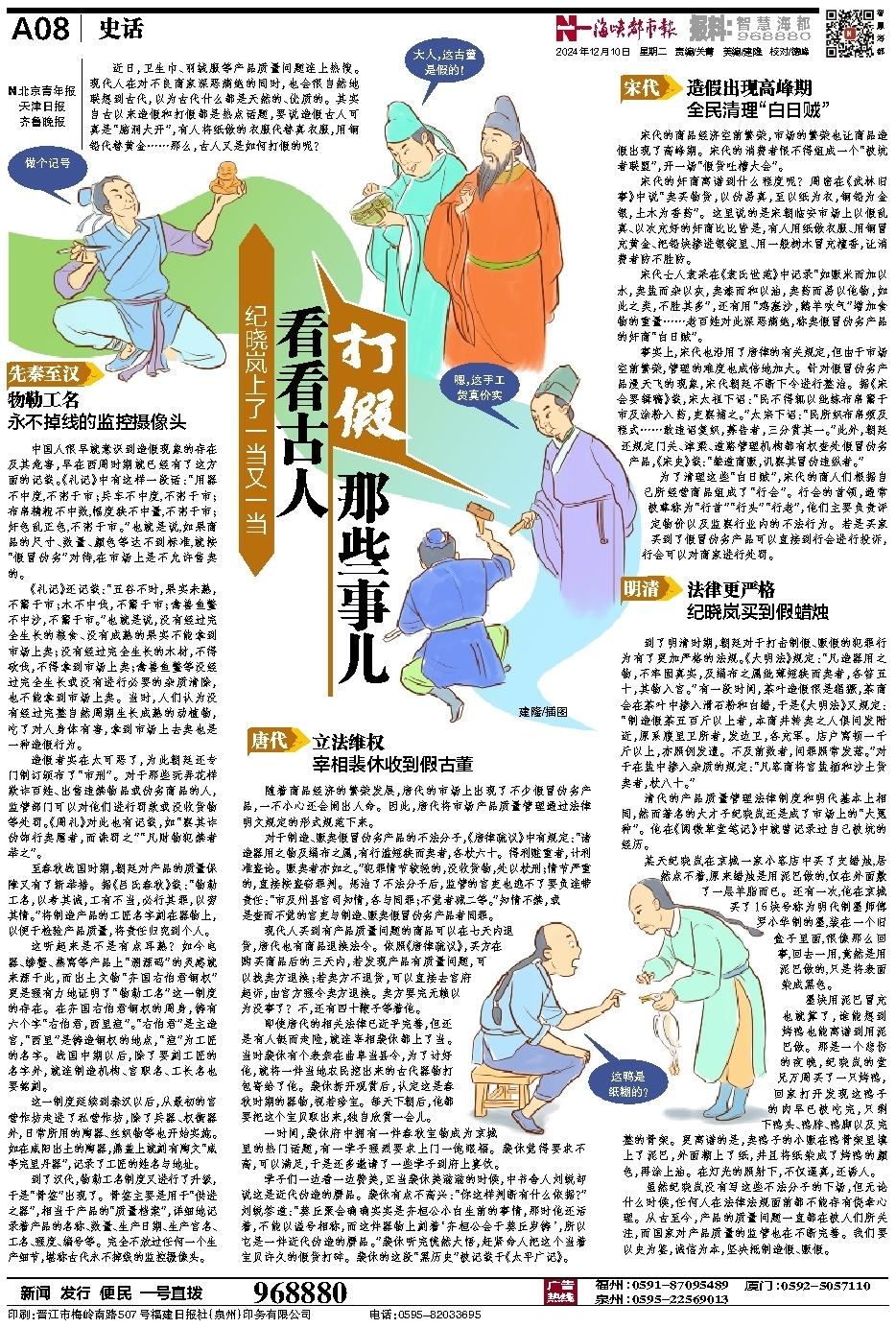

近日,卫生巾、羽绒服等产品质量问题连上热搜。现代人在对不良商家深恶痛绝的同时,也会很自然地联想到古代,以为古代什么都是天然的、优质的。其实自古以来造假和打假都是热点话题,要说造假古人可真是“脑洞大开”,有人将纸做的衣服代替真衣服,用铜铅代替黄金……那么,古人又是如何打假的呢?

先秦至汉

物勒工名

永不掉线的监控摄像头

中国人很早就意识到造假现象的存在及其危害,早在西周时期就已经有了这方面的记载。《礼记》中有这样一段话:“用器不中度,不粥于市;兵车不中度,不粥于市;布帛精粗不中数,幅度狭不中量,不粥于市;奸色乱正色,不粥于市。”也就是说,如果商品的尺寸、数量、颜色等达不到标准,就按“假冒伪劣”对待,在市场上是不允许售卖的。

《礼记》还记载:“五谷不时,果实未熟,不鬻于市;木不中伐,不鬻于市;禽兽鱼鳖不中沙,不鬻于市。”也就是说,没有经过完全生长的粮食、没有成熟的果实不能拿到市场上卖;没有经过完全生长的木材,不得砍伐,不得拿到市场上卖;禽兽鱼鳖等没经过完全生长或没有进行必要的杂质清除,也不能拿到市场上卖。当时,人们认为没有经过完整自然周期生长成熟的动植物,吃了对人身体有害,拿到市场上去卖也是一种造假行为。

造假者实在太可恶了,为此朝廷还专门制订颁布了“市刑”。对于那些玩弄花样欺诈百姓、出售违禁物品或伪劣商品的人,监管部门可以对他们进行罚款或没收货物等处罚。《周礼》对此也有记载,如“察其诈伪饰行卖慝者,而诛罚之”“凡财物犯禁者举之”。

至春秋战国时期,朝廷对产品的质量保障又有了新举措。据《吕氏春秋》载:“物勒工名,以考其诚,工有不当,必行其罪,以穷其情。”将制造产品的工匠名字刻在器物上,以便于检验产品质量,将责任归究到个人。

这听起来是不是有点耳熟?如今电器、螃蟹、燕窝等产品上“溯源码”的灵感就来源于此,而出土文物“齐国右伯君铜权”更是强有力地证明了“物勒工名”这一制度的存在。在齐国右伯君铜权的周身,铸有六个字“右伯君,西里疸”。“右伯君”是主造官,“西里”是铸造铜权的地点,“疸”为工匠的名字。战国中期以后,除了要刻工匠的名字外,就连制造机构、官职名、工长名也要铭刻。

这一制度延续到秦汉以后,从最初的官营作坊走进了私营作坊,除了兵器、权衡器外,日常所用的陶器、丝织物等也开始实施。如在咸阳出土的陶器,鼎盖上就刻有陶文“咸亭完里丹器”,记录了工匠的姓名与地址。

到了汉代,物勒工名制度又进行了升级,于是“骨签”出现了。骨签主要是用于“供进之器”,相当于产品的“质量档案”,详细地记录着产品的名称、数量、生产日期、生产官名、工名、强度、编号等。完全不放过任何一个生产细节,堪称古代永不掉线的监控摄像头。

唐代

立法维权

宰相裴休收到假古董

随着商品经济的繁荣发展,唐代的市场上出现了不少假冒伪劣产品,一不小心还会闹出人命。因此,唐代将市场产品质量管理通过法律明文规定的形式规范下来。

对于制造、贩卖假冒伪劣产品的不法分子,《唐律疏议》中有规定:“诸造器用之物及绢布之属,有行滥短狭而卖者,各杖六十。得利赃重者,计利准盗论。贩卖者亦如之。”犯罪情节较轻的,没收货物,处以杖刑;情节严重的,直接按盗窃罪判。惩治了不法分子后,监管的官吏也逃不了要负连带责任:“市及州县官司知情,各与同罪;不觉者减二等。”知情不禁,或是查而不觉的官吏与制造、贩卖假冒伪劣产品者同罪。

现代人买到有产品质量问题的商品可以在七天内退货,唐代也有商品退换法令。依照《唐律疏议》,买方在购买商品后的三天内,若发现产品有质量问题,可以找卖方退换;若卖方不退货,可以直接去官府起诉,由官方强令卖方退换。卖方耍完无赖以为没事了?不,还有四十鞭子等着他。

即使唐代的相关法律已近乎完善,但还是有人铤而走险,就连宰相裴休都上了当。当时裴休有个表亲在曲阜当县令,为了讨好他,就将一件当地农民挖出来的古代器物打包寄给了他。裴休拆开观赏后,认定这是春秋时期的器物,视若珍宝。每天下朝后,他都要把这个宝贝取出来,独自欣赏一会儿。

一时间,裴休府中拥有一件春秋宝物成为京城里的热门话题,有一学子强烈要求上门一饱眼福。裴休觉得要求不高,可以满足,于是还多邀请了一些学子到府上宴饮。

学子们一边看一边赞美,正当裴休美滋滋的时候,中书舍人刘蜕却说这是近代伪造的赝品。裴休有点不高兴:“你这样判断有什么依据?”刘蜕答道:“葵丘聚会确确实实是齐桓公小白生前的事情,那时他还活着,不能以谥号相称,而这件器物上刻着‘齐桓公会于葵丘岁铸’,所以它是一件近代伪造的赝品。”裴休听完恍然大悟,赶紧命人把这个当着宝贝许久的假货打碎。裴休的这段“黑历史”被记载于《太平广记》。

宋代

造假出现高峰期

全民清理“白日贼”

宋代的商品经济空前繁荣,市场的繁荣也让商品造假出现了高峰期。宋代的消费者恨不得组成一个“被坑者联盟”,开一场“假货吐槽大会”。

宋代的奸商离谱到什么程度呢?周密在《武林旧事》中说“卖买物货,以伪易真,至以纸为衣,铜铅为金银,土木为香药”。这里说的是宋朝临安市场上以假乱真、以次充好的奸商比比皆是,有人用纸做衣服、用铜冒充黄金、把铅块掺进银锭里、用一般树木冒充檀香,让消费者防不胜防。

宋代士人袁采在《袁氏世范》中记录“如贩米而加以水,卖盐而杂以灰,卖漆而和以油,卖药而易以他物,如此之类,不胜其多”,还有用“鸡塞沙,鹅羊吹气”增加食物的重量……老百姓对此深恶痛绝,称卖假冒伪劣产品的奸商“白日贼”。

事实上,宋代也沿用了唐律的有关规定,但由于市场空前繁荣,管理的难度也成倍地加大。针对假冒伪劣产品漫天飞的现象,宋代朝廷不断下令进行整治。据《宋会要辑稿》载,宋太祖下诏:“民不得辄以纰练布帛鬻于市及涂粉入药,吏察捕之。”太宗下诏:“民所织布帛须及程式……敢违诏复织,募告者,三分赏其一。”此外,朝廷还规定门关、津梁、道路管理机构都有权查处假冒伪劣产品,《宋史》载:“辇道商贩,讥察其冒伪违纵者。”

为了清理这些“白日贼”,宋代的商人们根据自己所经营商品组成了“行会”。行会的首领,通常被尊称为“行首”“行头”“行老”,他们主要负责评定物价以及监察行业内的不法行为。若是买家买到了假冒伪劣产品可以直接到行会进行投诉,行会可以对商家进行处罚。

明清

法律更严格

纪晓岚买到假蜡烛

到了明清时期,朝廷对于打击制假、贩假的犯罪行为有了更加严格的法规。《大明法》规定:“凡造器用之物,不牢固真实,及绢布之属纰薄短狭而卖者,各笞五十,其物入官。”有一段时间,茶叶造假很是猖獗,茶商会在茶叶中掺入滑石粉和白蜡,于是《大明法》又规定:“制造假茶五百斤以上者,本商并转卖之人俱问发附近,原系腹里卫所者,发边卫,各充军。店户窝顿一千斤以上,亦照例发遣。不及前数者,问罪照常发落。”对于在盐中掺入杂质的规定:“凡客商将官盐插和沙土货卖者,杖八十。”

清代的产品质量管理法律制度和明代基本上相同,然而著名的大才子纪晓岚还是成了市场上的“大冤种”。他在《阅微草堂笔记》中就曾记录过自己被坑的经历。

某天纪晓岚在京城一家小客店中买了支蜡烛,居然点不着,原来蜡烛是用泥巴做的,仅在外面敷了一层羊脂而已。还有一次,他在京城买了16块号称为明代制墨师傅罗小华制的墨,装在一个旧盒子里面,很像那么回事,回去一用,竟然是用泥巴做的,只是将表面染成黑色。

墨块用泥巴冒充也就算了,谁能想到烤鸭也能离谱到用泥巴做。那是一个悲伤的夜晚,纪晓岚的堂兄万周买了一只烤鸭,回家打开发现这鸭子的肉早已被吃完,只剩下鸭头、鸭脖、鸭脚以及完整的骨架。更离谱的是,卖鸭子的小贩在鸭骨架里填上了泥巴,外面糊上了纸,并且将纸染成了烤鸭的颜色,再涂上油。在灯光的照射下,不仅逼真,还诱人。

虽然纪晓岚没有写这些不法分子的下场,但无论什么时候,任何人在法律法规面前都不能存有侥幸心理。从古至今,产品的质量问题一直都在被人们所关注,而国家对产品质量的监管也在不断完善。我们要以史为鉴,诚信为本,坚决抵制造假、贩假。