N海都记者 沈舜枝

订一份报纸,送一份精神食粮。

本报发起的“海都公益·请长者读报”活动,收获多方支持,爱心读者认购的上百份报纸,将送往长者食堂、社区图书馆等场所,几位热爱看书读报的老读者也将获赠报纸。

“逾百份爱心报,连通逾百座爱心桥,把老读者、热心人士与这座有爱的城市紧紧相连。”此次活动中,许多老人讲述各自的读报故事,热心人士纷纷慷慨解囊,他们都带来了许多阳光积极的正能量,赋予活动更多意义,也让我们深感责任重大:唯有加倍努力,做好这份报纸,才能不负这些可爱的读者和这座可爱的城市。

“可以和老伙伴新朋友一起读报,真是太好了”

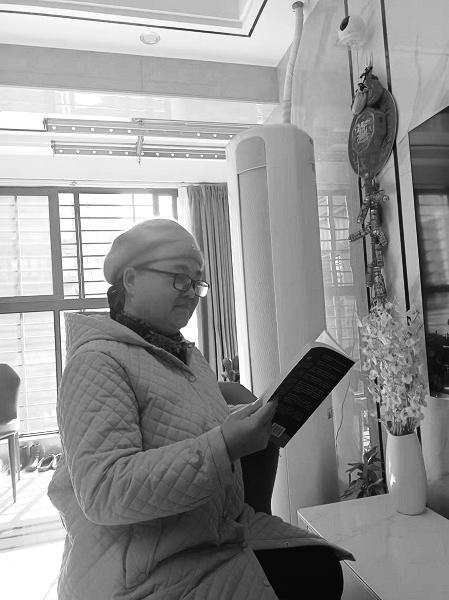

“我们年轻那会儿,看书读报就是件奢侈的事,现在看书读报的人真的少了,这个请长者读报的活动太及时了。”泉州的贾阿姨看到活动,很感慨。

贾阿姨是20世纪70年代卫校毕业的医生,有着陪伴多年的两个爱好:看书读报和音乐。

年轻的时候,看书是件争分夺秒的事,宿舍关灯了,就躲在被窝里打着手电筒看。后来工作了,结婚生子,看书读报更是一件奢侈的事,工作家务忙完以后,才能安静看书读报。

她看书极沉迷,孩子们都知道,妈妈看书的时候,千万不要打扰她,很容易引爆她的脾气。

同样当了一辈子书迷的陈阿伯也颇为感慨,他年轻时为生活奔波,只有下雨天才能留在家里,所以对于过去生活最美好的记忆,就是下雨天坐在家里安静地看一天的书。

“那时候爱读书的人多,一本书很多人排队等着看。”陈阿伯说,他现在还是会看书翻报纸,但一起看书读报的人很少了,“现在有了这个赠报活动,有希望聚集一些老伙伴和新朋友一起读报,真是太好了”。

“希望能扩大范围,推动各个年龄段的人热爱阅读”

卫先生认购了5份报纸。“我对阅读有瘾,一年读书二三十本。”卫先生说,他深知阅读的好处,觉得整个社会都有良好的阅读氛围有利于社会发展。

作为一个企业高管,卫先生长期阅读专业类、政论类、经济类的书刊。“阅读让我收获底层逻辑、专业力、系统思考能力。”他说,他供职的企业也十分重视阅读,每年给予员工丰厚的阅读经费,这些年,虽然全球经济环境不好,但他所在的企业不仅能逆市发展,还能带着员工共同成长,这其中或许就有阅读的力量。

“这个活动很好,希望未来能扩大范围,推动各个年龄段的人都能热爱阅读。”参与认购报纸的林先生说,自己身边保持阅读习惯的年轻人不多,他觉得应该有一些力量来改变现状。

“我有个老朋友,希望你们能写写他的故事”

整个活动中,充满了对看书读报岁月的回忆,读了十几年海都报的老人们,心中还记得许多海都好新闻。

“海都报本地新闻多,写得细,好看。”老读者曾阿伯说,他现在手机上看一些APP推送的新闻,看个标题,扫一下内容就过了,知道发生了什么事就好了,“网上的新闻很多是标题党,没什么深度”。

作为一个文化人,曾阿伯还是喜欢报纸那种能把一件事说得娓娓动听,能让人感动,跟着哭跟着笑的新闻。

蔡阿伯喜欢以前海都报的深度新闻,他觉得,媒体对本地发生的事件做深度思考,不仅能让读者更深刻地理解事件,也会让读者因为思考变得睿智。

20年里,蔡阿伯收藏了很多份有重大新闻报道的海都报新闻版面,如今还常常翻出来看。

“我有个老朋友,特别多才多艺而且有爱心,希望你们能写写他的故事。”“上周那条垃圾房‘傍’着泉州网红打卡点的报道不错,我们街道也有个类似的垃圾房,你们能不能来报道一下?”……

在支持本报这一活动时,不少老读者和热心人士还纷纷变身报料人,“希望报纸多报道我们身边的人和事,把这些人和事写得好看,引导读者深刻思考,让更多人一如既往地热爱读书看报。”

□记者手记

以前,经过社区老年活动中心,总能见到一群人围在一起看书读报、写字画画的场景。

不知什么时候,看书读报的人少见了,低头刷手机的人多起来,围坐在牌桌的人多起来。

此次的送报活动,也曾受到一些质疑,有的人认为,大家不看报不读书了,刷手机、打牌不也过得好好的?送报纸并没有意义。

我曾一度灰心,一直到活动开展过程中,统计申请赠报的场所和老人时,我才发现,渴望回归读书看报生活的老人还是很多的,各级部门也在努力为老年人健康的晚年生活创造条件。

这个时候,我看到这个活动的意义所在。

10月底,14部委联合发布《关于推进老年阅读工作的指导意见》,要求扩大老年读物供给,鼓励个人、社区、机构、企业等,普及老年阅读知识,开展老年阅读活动。

12月中旬,本报推出了“海都公益·请长者读报”活动。我们响应国家政策,推进老年阅读工作,为创造新时代老年人美好生活贡献媒体力量,也感谢踊跃支持本活动的所有热心人士。

感谢有你,感谢有你们!我相信,有你们在,我们的城市会越来越好,我们的国家会越来越好!