N北京晚报 北京青年报 新华

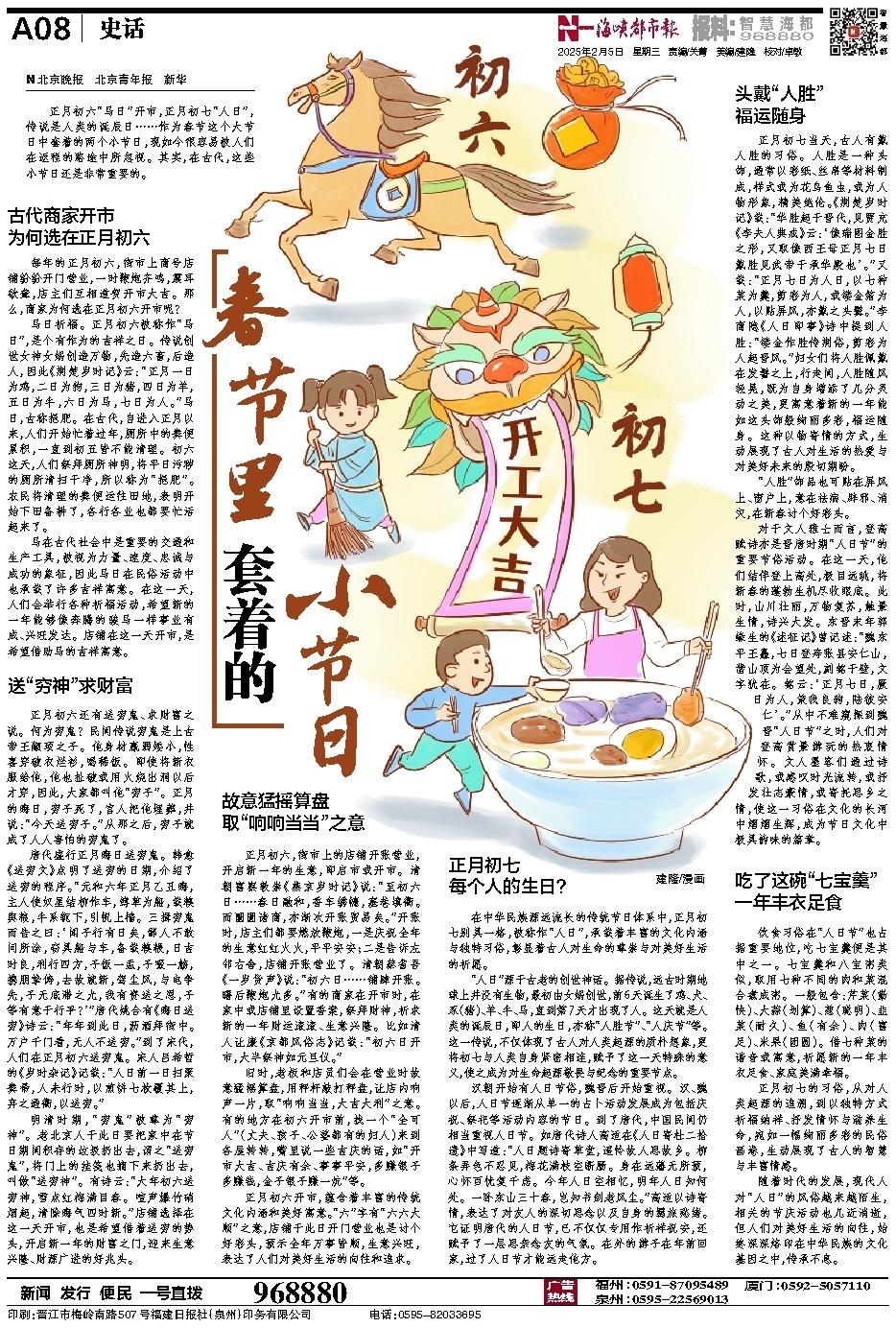

正月初六“马日”开市,正月初七“人日”,传说是人类的诞辰日……作为春节这个大节日中套着的两个小节日,现如今很容易被人们在返程的路途中所忽视。其实,在古代,这些小节日还是非常重要的。

古代商家开市

为何选在正月初六

每年的正月初六,街市上商号店铺纷纷开门营业,一时鞭炮齐鸣,震耳欲聋,店主们互相道贺开市大吉。那么,商家为何选在正月初六开市呢?

马日祈福。正月初六被称作“马日”,是个有作为的吉祥之日。传说创世女神女娲创造万物,先造六畜,后造人,因此《荆楚岁时记》云:“正月一日为鸡,二日为狗,三日为猪,四日为羊,五日为牛,六日为马,七日为人。”马日,古称挹肥。在古代,自进入正月以来,人们开始忙着过年,厕所中的粪便累积,一直到初五皆不能清理。初六这天,人们祭拜厕所神明,将平日污秽的厕所清扫干净,所以称为“挹肥”。农民将清理的粪便运往田地,表明开始下田备耕了,各行各业也都要忙活起来了。

马在古代社会中是重要的交通和生产工具,被视为力量、速度、忠诚与成功的象征,因此马日在民俗活动中也承载了许多吉祥寓意。在这一天,人们会举行各种祈福活动,希望新的一年能够像奔腾的骏马一样事业有成、兴旺发达。店铺在这一天开市,是希望借助马的吉祥寓意。

送“穷神”求财富

正月初六还有送穷鬼、求财富之说。何为穷鬼?民间传说穷鬼是上古帝王颛顼之子。他身材羸弱矮小,性喜穿破衣烂衫,喝稀饭。即使将新衣服给他,他也扯破或用火烧出洞以后才穿,因此,大家都叫他“穷子”。正月的晦日,穷子死了,宫人把他埋葬,并说:“今天送穷子。”从那之后,穷子就成了人人害怕的穷鬼了。

唐代盛行正月晦日送穷鬼。韩愈《送穷文》点明了送穷的日期,介绍了送穷的程序。“元和六年正月乙丑晦,主人使奴星结柳作车,缚草为船,载糗舆粮,牛系轭下,引帆上樯。三揖穷鬼而告之曰:‘闻子行有日矣,鄙人不敢问所涂,窃具船与车,备载糗粻,日吉时良,利行四方,子饭一盂,子啜一觞,携朋挚俦,去故就新,驾尘风,与电争先,子无底滞之尤,我有资送之恩,子等有意于行乎?’”唐代姚合有《晦日送穷》诗云:“年年到此日,沥酒拜街中。万户千门看,无人不送穷。”到了宋代,人们在正月初六送穷鬼。宋人吕希哲的《岁时杂记》记载:“人日前一日扫聚粪帚,人未行时,以煎饼七枚覆其上,弃之通衢,以送穷。”

明清时期,“穷鬼”被尊为“穷神”。老北京人于此日要把家中在节日期间积存的垃圾扔出去,谓之“送穷鬼”,将门上的挂笺也摘下来扔出去,叫做“送穷神”。有诗云:“大年初六送穷神,雪点红梅满目春。喧声爆竹硝烟起,清除晦气四时新。”店铺选择在这一天开市,也是希望借着送穷的势头,开启新一年的财富之门,迎来生意兴隆、财源广进的好兆头。

故意猛摇算盘

取“响响当当”之意

正月初六,街市上的店铺开张营业,开启新一年的生意,即启市或开市。清朝富察敦崇《燕京岁时记》说:“至初六日……春日融和,香车绣幰,塞巷填衢。而圜圚诸商,亦渐次开张贸易矣。”开张时,店主们都要燃放鞭炮,一是庆祝全年的生意红红火火,平平安安;二是告诉左邻右舍,店铺开张营业了。清朝蔡省吾《一岁货声》说:“初六日……铺肆开张。曙后鞭炮尤多。”有的商家在开市时,在家中或店铺里设置香案,祭拜财神,祈求新的一年财运滚滚、生意兴隆。比如清人让廉《京都风俗志》记载:“初六日开市,大半祭神如元旦仪。”

旧时,老板和店员们会在营业时故意猛摇算盘,用秤杆敲打秤盘,让店内响声一片,取“响响当当,大吉大利”之意。有的地方在初六开市前,找一个“全可人”(丈夫、孩子、公婆都有的妇人)来到各屋转转,嘴里说一些吉庆的话,如“开市大吉、吉庆有余、事事平安,多赚银子多赚钱,金子银子赚一炕”等。

正月初六开市,蕴含着丰富的传统文化内涵和美好寓意。“六”字有“六六大顺”之意,店铺于此日开门营业也是讨个好彩头,预示全年万事皆顺,生意兴旺,表达了人们对美好生活的向往和追求。

正月初七

每个人的生日?

在中华民族源远流长的传统节日体系中,正月初七别具一格,被称作“人日”,承载着丰富的文化内涵与独特习俗,彰显着古人对生命的尊崇与对美好生活的祈愿。

“人日”源于古老的创世神话。据传说,远古时期地球上并没有生物,最初由女娲创世,前6天诞生了鸡、犬、豕(猪)、羊、牛、马,直到第7天才出现了人。这天就是人类的诞辰日,即人的生日,亦称“人胜节”、“人庆节”等。这一传说,不仅体现了古人对人类起源的质朴想象,更将初七与人类自身紧密相连,赋予了这一天特殊的意义,使之成为对生命起源敬畏与纪念的重要节点。

汉朝开始有人日节俗,魏晋后开始重视。汉、魏以后,人日节逐渐从单一的占卜活动发展成为包括庆祝、祭祀等活动内容的节日。到了唐代,中国民间仍相当重视人日节。如唐代诗人高适在《人日寄杜二拾遗》中写道:“人日题诗寄草堂,遥怜故人思故乡。柳条弄色不忍见,梅花满枝空断肠。身在远藩无所预,心怀百忧复千虑。今年人日空相忆,明年人日知何处。一卧东山三十春,岂知书剑老风尘。”高适以诗寄情,表达了对友人的深切思念以及自身的羁旅愁绪。它证明唐代的人日节,已不仅仅专用作祈祥祝安,还赋予了一层思亲念友的气氛。在外的游子在年前回家,过了人日节才能远走他方。

头戴“人胜”

福运随身

正月初七当天,古人有戴人胜的习俗。人胜是一种头饰,通常以彩纸、丝帛等材料制成,样式或为花鸟鱼虫,或为人物形象,精美绝伦。《荆楚岁时记》载:“华胜起于晋代,见贾充《李夫人典戒》云:‘像瑞图金胜之形,又取像西王母正月七日戴胜见武帝于承华殿也’。”又载:“正月七日为人日,以七种菜为羹,剪彩为人,或镂金箔为人,以贴屏风,亦戴之头鬓。”李商隐《人日即事》诗中提到人胜:“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风。”妇女们将人胜佩戴在发髻之上,行走间,人胜随风轻晃,既为自身增添了几分灵动之美,更寓意着新的一年能如这头饰般绚丽多彩,福运随身。这种以物寄情的方式,生动展现了古人对生活的热爱与对美好未来的殷切期盼。

“人胜”饰品也可贴在屏风上、窗户上,意在祛病、辟邪、消灾,在新春讨个好彩头。

对于文人雅士而言,登高赋诗亦是晋唐时期“人日节”的重要节俗活动。在这一天,他们结伴登上高处,极目远眺,将新春的蓬勃生机尽收眼底。此时,山川壮丽,万物复苏,触景生情,诗兴大发。东晋末年郭缘生的《述征记》曾记述:“魏东平王矗,七日登寿张县安仁山,凿山顶为会望处,刻铭于壁,文字犹在。铭云:‘正月七日,厥日为人,策我良驹,陆彼安仁’。”从中不难窥探到魏晋“人日节”之时,人们对登高赏景游玩的热衷情怀。文人墨客们通过诗歌,或感叹时光流转,或抒发壮志豪情,或寄托思乡之情,使这一习俗在文化的长河中熠熠生辉,成为节日文化中极具韵味的篇章。

吃了这碗“七宝羹”

一年丰衣足食

饮食习俗在“人日节”也占据重要地位,吃七宝羹便是其中之一。七宝羹和八宝粥类似,取用七种不同的肉和菜混合煮成粥。一般包含:芹菜(勤快)、大蒜(划算)、葱(聪明)、韭菜(耐久)、鱼(有余)、肉(富足)、米果(团圆)。借七种菜的谐音或寓意,祈愿新的一年丰衣足食、家庭美满幸福。

正月初七的习俗,从对人类起源的追溯,到以独特方式祈福纳祥、抒发情怀与滋养生命,宛如一幅绚丽多彩的民俗画卷,生动展现了古人的智慧与丰富情感。

随着时代的发展,现代人对“人日”的风俗越来越陌生,相关的节庆活动也几近消逝,但人们对美好生活的向往,始终深深烙印在中华民族的文化基因之中,传承不息。