又是一年清明时。4月4日20时49分将迎来清明节气。

清明,是春季的第五个节气,标志着仲春和暮春的交替。二十四节气中,清明是唯一具有节气与节日“双重身份”的特殊存在。

清明节在每年公历的4月5日前后。是时,春暖花开,惠风和畅,天朗气清,让这一天演变成了一个扫墓祭祖、郊游踏春两大文化主题的节日。

清明时节,人们很自然会联想起北宋画家张择端的那幅《清明上河图》,以及杜牧那首千古流传的诗《清明》。可是你知道吗,《清明上河图》画的可能不是清明时节的景象,而“清明时节雨纷纷”也可能不是杜牧所写。

清明将至,今天的《史话》就来看看清明的那些谜团。

清明节曾身兼三任

在相当长的历史里,寒食节的存在感远高于清明,寒食节这一天古人要上坟扫墓祭祖。

关于寒食节,有一种说法是,为纪念晋国的介子推而设的。传说春秋时介子推护从晋国公子重耳出逃,重耳回国后当上国君,是为晋文公。介子推拒绝封赏,退隐山林。晋文公为迫使他出山放了一把火,结果把介子推和他的母亲烧死在绵山。晋文公后悔不已,下令每年禁火三天以纪念介子推。

既然说寒食节上坟扫墓,为何扫墓又成了清明节的活动?这是因为寒食节与清明节相隔太近。古代的寒食节,定在冬至后的一百零五天,所以寒食节又有“一百五”之代称。按照旧历法推算,这一天有时是清明前一天,有时是前两天,于是就和清明合而为一了。唐代诗人白居易的《寒食野望吟》诗可以作为证明:“乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿。”

清明节不单与寒食节相近,还与另一个节日——上巳节接近。于是清明节便一身而兼三任了,也就有了“清明上河”之说。

清明为何要“上河”

上巳节,是古代的一个节日,据说初置始于周公,定在夏历三月的第一个巳日。魏晋以后,将上巳节定在三月初三。这一天,人们结伴去水边沐浴,洗掉身上污垢,同时也祛除不祥、预防疾病。晋代王羲之的《兰亭序》,记载的就是这样的一件事:“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。”三月三,天气乍暖还寒,下水洗浴为时尚早,但到水边坐一坐、玩一玩还是可以的。所以无论文人骚客还是男女老少,过上巳节要到水边。王羲之他们就在这一天来到兰亭,因为这里不仅有茂林修竹,更有“清流激湍,映带左右”。而杜甫诗《丽人行》中的首句,“三月三日天气新,长安水边多丽人”,也描绘了美女们纷纷到水边游玩的场景。

上巳节,其实就是踏青节、游春节。因为与清明重合,所以“上巳节”的叫法也渐被清明节所取代。

《清明上河图》

画的不是清明节气?

车马往来,航船竞渡,行人熙攘,一派街市繁华景象……说起宋代传世名画《清明上河图》,可谓是妇孺皆知。但它画的是清明时节吗?张择端既没有在画中留下文字介绍,甚至都没有在这幅画上署名。

而第一个站“清明节说”的,当属明代内阁首辅李东阳。

《清明上河图》一度为李东阳所收藏,李东阳写了一篇《清明上河图后记》,开篇首句写道:“右《清明上河图》一卷,宋翰林画史东武张择端所作。上河云者,盖其时俗所尚,若今之上冢然,故其盛如此也。”所谓“上冢”,亦即扫墓上坟,这时间自然是在清明节。

当代历史学家周宝珠也是“清明节气说”的拥趸,他观察到,画中有树170多棵,柳叶繁而嫩绿,而其他杂树有的刚发新芽,有的还未发芽,这应该是清明节前后的景象。

同时,《清明上河图》着力描绘了汴河漕运的图景,按规定,官府第一批运粮船正是于清明节进入汴河。

不过,也有人认为“清明”指的并不是节气。就在李东阳提出“清明节气说”的明代,已经有人站出来对此表示质疑。

明代文学家王世贞认为,《清明上河图》所绘景物“于禁烟光景亦不似”。“禁烟”指的就是清明寒食时节民间禁烟的习俗。

但仔细看《清明上河图》会发现,画中并未禁烟,甚至还有正在烧饭的船夫。

在1981年,历史学家孔宪易发表《清明上河图的“清明”质疑》一文,不仅质疑“清明节气说”,还推测画中实际上是秋景。

他发现,画卷上有人赶着驮着木炭的驴子进京,推测这些木炭是为即将到来的冬天做准备。郊区农家小院里的石磙还未下架,可能是刚刚打过秋成。还有扇子、草帽、西瓜等物品的出现,以及画中人物短袖衣衫的打扮,皆指向夏末初秋。

如果说《清明上河图》中的“清明”与清明节气无关,那这个词又代表着何意呢?

《后汉书》中有“固幸得生于清明之世”之句。可见,“清明”也有政治清明的意思。一些学者认为,张择端以“清明”入画名,是为了称颂“太平盛世”。

孔宪易先生则认为,“清明”指的是汴河流经的清明坊,画中之景也正是此处。

北宋时,清明坊是东京城内外规模最大、最有名的坊。所以也有学者认为,张择端就是实打实的写实派,所绘正是清明坊的实景,来代表东京城繁华的市井生活。

或许,正是因为这些谜团,给《清明上河图》蒙上神秘面纱,才使它更具永恒魅力。

清明时节雨纷纷

可能不是杜牧写的

关于清明的另一谜团则和诗人有关。

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”《清明》这首诗的作者,可能不是晚唐著名诗人杜牧。

20世纪三四十年代,著名历史学家、古典文学研究家陈寅恪在《元白诗笺证稿·附校补记》中就提出:“若究其出处,殊为可疑。今冯集梧《樊川诗注》,既不载此首,其补遗亦不收入,冯氏未加说明,不敢臆断。”

清朝乾隆年间冯集梧校刻的《樊川诗注》及其补遗都没有收录《清明》一诗,陈寅恪由此怀疑此诗作者,但也没有完全否定,只是说“然无佐证”。

历史学家、文学家缪钺先生1983年发表《关于杜牧〈清明〉的两个问题》一文,认为这首《清明》可能并非杜牧所作,理由是:在杜牧的《樊川文集》和《樊川别集》《樊川外集》里均无《清明》诗。缪钺认为此诗最早见于南宋末年谢枋得所编的通俗读物《千家诗》,杜牧去世四百多年后才出现,因此让人怀疑。

南宋末年,谢枋得将此诗归于杜牧名下,并收录于《千家诗》中。由此可知,一直到南宋末年,此诗著作权才属于杜牧。

但也有不少学者支持杜牧是此诗的作者。首都师范大学历史学院王永平教授认为,虽然现存的《樊川文集》《樊川外集》《樊川别集》都不见收录有此诗,但都不是此诗就不存在的理由,历代文人别集在搜集、整理、传抄、刻印过程中发生缺载漏收诗文的情况比比皆是。

学者纪永贵在《〈清明〉诗作者考析》中指出,一首诗穿越了300多年才重新被发现,这在中国文学史上是有先例的。比如,晚唐韦庄的长诗《秦妇吟》,在宋初即已失传,不过幸运的是,敦煌宝库被打开之后,这首诗得以重见天日。

福建清明 那些特色小吃

福建自古就有“吃清明”的说法,一起来看看我们大福建有哪些清明“特色美食”。

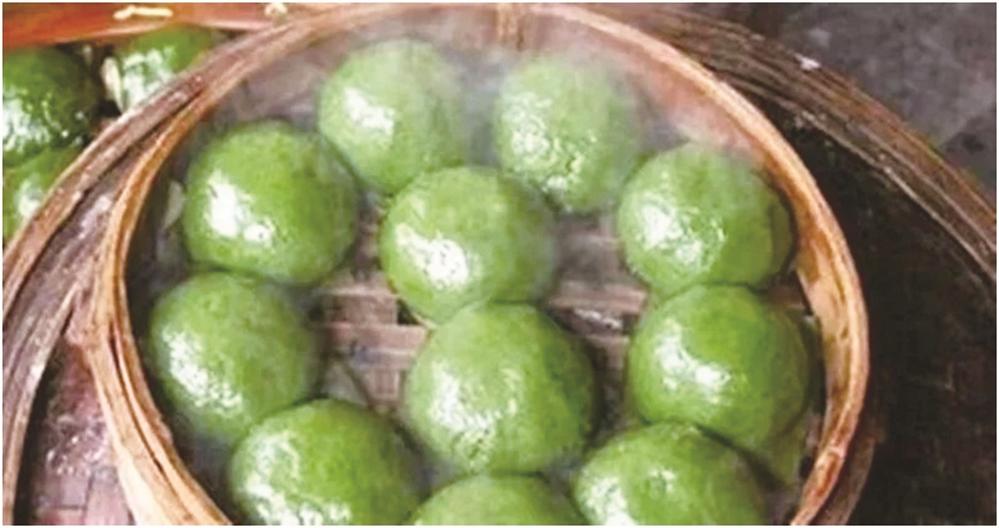

福州·菠菠粿

“菠菠粿”,也叫“清明粿”,是清明节福州人的传统糕点,因为外皮是用菠菜汁混入米浆揉成的而得名。

莆田·清明龟

“清明龟”是莆仙一带最具特色的节果,因外形酷似龟状得名。古人说龟与凤、龙、麟合称四灵,故“清明龟”寓有祖先灵气长存、子孙平安长寿之意。

宁德·畲家乌稔饭

闽东是畲族聚居地,每年三月初三,畲族人家家户户煮“乌稔饭”,并馈赠汉族的亲戚朋友,久而久之,当地的汉族人民也有了清明时食“乌稔饭”的习俗。

泉州·润饼

春到人间一卷吃,每到清明节,泉州人有吃润饼的习俗。薄且劲道的润饼皮,加入五颜六色的蔬菜、海鲜以及肉类等,辅之芫荽、花生碎、浒苔等,仿佛把“春”卷入了口中。

武夷山·鼠曲粿

武夷山人会在清明前,采摘鲜嫩的鼠曲草捣烂,取用草汁和入米浆做成皮,再包上香菇、笋丝、肉丝、腌菜等制成的馅,做成美味的鼠曲粿。

(综合新华、北京晚报、北京青年报、现代快报、东南网)