爱情和婚姻,都是人生中的重要旅程。当两人相爱时,要用责任和智慧去磨合迁就、化解矛盾,共同经营好这份珍贵的感情;当两人分手时,要懂得宽容,学会放下,各自精彩。今天的《故事绘》选取相关案例,提醒大家以成熟和理性的心态对待感情。

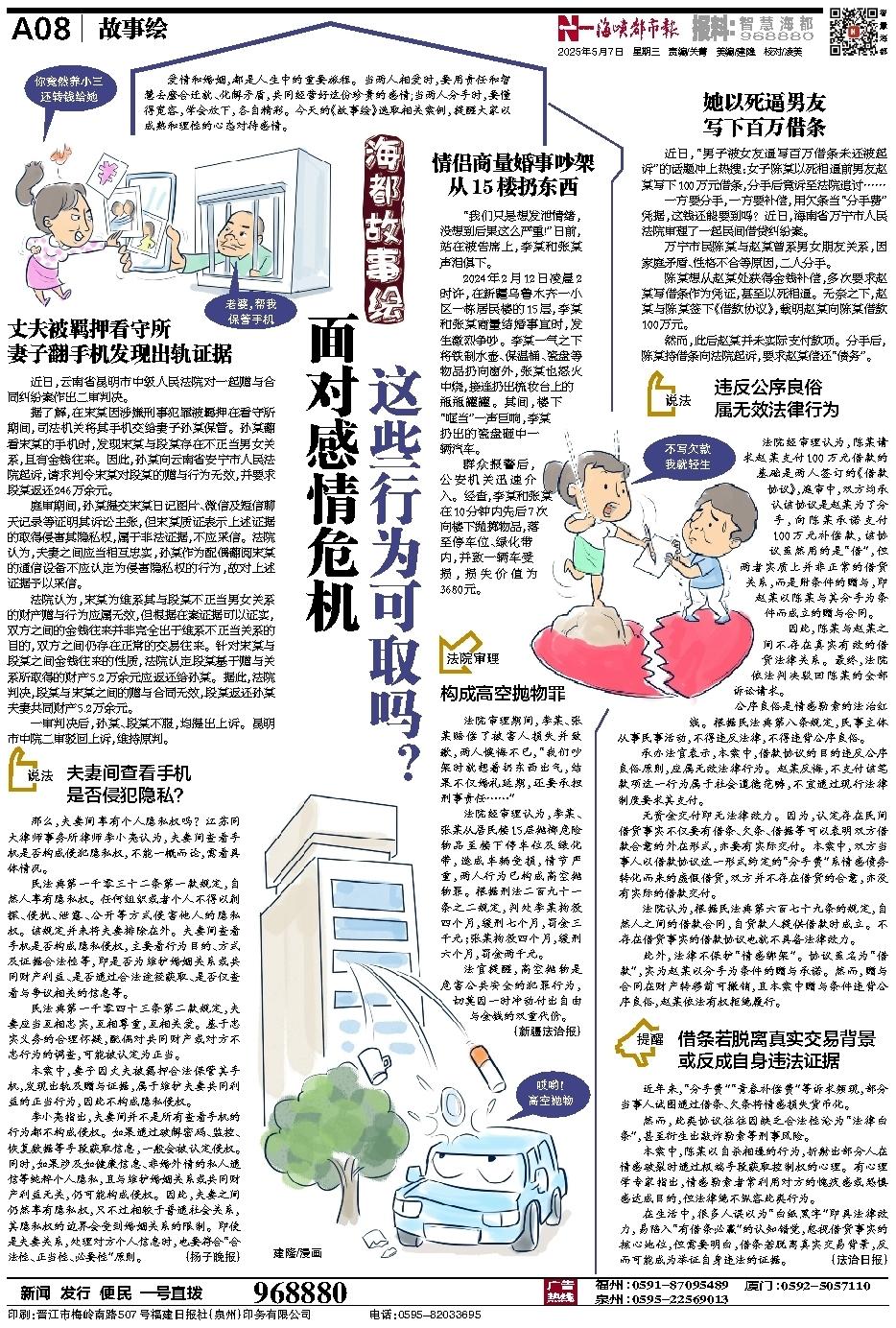

丈夫被羁押看守所

妻子翻手机发现出轨证据

近日,云南省昆明市中级人民法院对一起赠与合同纠纷案作出二审判决。

据了解,在宋某因涉嫌刑事犯罪被羁押在看守所期间,司法机关将其手机交给妻子孙某保管。孙某翻看宋某的手机时,发现宋某与段某存在不正当男女关系,且有金钱往来。因此,孙某向云南省安宁市人民法院起诉,请求判令宋某对段某的赠与行为无效,并要求段某返还246万余元。

庭审期间,孙某提交宋某日记图片、微信及短信聊天记录等证明其诉讼主张,但宋某质证表示上述证据的取得侵害其隐私权,属于非法证据,不应采信。法院认为,夫妻之间应当相互忠实,孙某作为配偶翻阅宋某的通信设备不应认定为侵害隐私权的行为,故对上述证据予以采信。

法院认为,宋某为维系其与段某不正当男女关系的财产赠与行为应属无效,但根据在案证据可以证实,双方之间的金钱往来并非完全出于维系不正当关系的目的,双方之间仍存在正常的交易往来。针对宋某与段某之间金钱往来的性质,法院认定段某基于赠与关系所取得的财产5.2万余元应返还给孙某。据此,法院判决,段某与宋某之间的赠与合同无效,段某返还孙某夫妻共同财产5.2万余元。

一审判决后,孙某、段某不服,均提出上诉。昆明市中院二审驳回上诉,维持原判。

说法

夫妻间查看手机

是否侵犯隐私?

那么,夫妻间享有个人隐私权吗?江苏同大律师事务所律师李小亮认为,夫妻间查看手机是否构成侵犯隐私权,不能一概而论,需看具体情况。

民法典第一千零三十二条第一款规定,自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。该规定并未将夫妻排除在外。夫妻间查看手机是否构成隐私侵权,主要看行为目的、方式及证据合法性等,即是否为维护婚姻关系或共同财产利益、是否通过合法途径获取、是否仅查看与争议相关的信息等。

民法典第一千零四十三条第二款规定,夫妻应当互相忠实,互相尊重,互相关爱。基于忠实义务的合理怀疑,配偶对共同财产或对方不忠行为的调查,可能被认定为正当。

本案中,妻子因丈夫被羁押合法保管其手机,发现出轨及赠与证据,属于维护夫妻共同利益的正当行为,因此不构成隐私侵权。

李小亮指出,夫妻间并不是所有查看手机的行为都不构成侵权。如果通过破解密码、监控、恢复数据等手段获取信息,一般会被认定侵权。同时,如果涉及如健康信息、非婚外情的私人通信等纯粹个人隐私,且与维护婚姻关系或共同财产利益无关,仍可能构成侵权。因此,夫妻之间仍然享有隐私权,只不过相较于普通社会关系,其隐私权的边界会受到婚姻关系的限制。即使是夫妻关系,处理对方个人信息时,也要符合“合法性、正当性、必要性”原则。(扬子晚报)

情侣商量婚事吵架

从15楼扔东西

“我们只是想发泄情绪,没想到后果这么严重!”日前,站在被告席上,李某和张某声泪俱下。

2024年2月12日凌晨2时许,在新疆乌鲁木齐一小区一栋居民楼的15层,李某和张某商量结婚事宜时,发生激烈争吵。李某一气之下将铁制水壶、保温桶、瓷盘等物品扔向窗外,张某也怒火中烧,接连扔出梳妆台上的瓶瓶罐罐。其间,楼下“哐当”一声巨响,李某扔出的瓷盘砸中一辆汽车。

群众报警后,公安机关迅速介入。经查,李某和张某在10分钟内先后7次向楼下抛掷物品,落至停车位、绿化带内,并致一辆车受损,损失价值为3680元。

法院审理

构成高空抛物罪

法院审理期间,李某、张某赔偿了被害人损失并致歉,两人懊悔不已,“我们吵架时就想着扔东西出气,结果不仅婚礼延期,还要承担刑事责任……”

法院经审理认为,李某、张某从居民楼15层抛掷危险物品至楼下停车位及绿化带,造成车辆受损,情节严重,两人行为已构成高空抛物罪。根据刑法二百九十一条之二规定,判处李某拘役四个月,缓刑七个月,罚金三千元;张某拘役四个月,缓刑六个月,罚金两千元。

法官提醒,高空抛物是危害公共安全的犯罪行为,切莫因一时冲动付出自由与金钱的双重代价。

(新疆法治报)

她以死逼男友

写下百万借条

近日,“男子被女友逼写百万借条未还被起诉”的话题冲上热搜:女子陈某以死相逼前男友赵某写下100万元借条,分手后竟诉至法院追讨……

一方要分手,一方要补偿,用欠条当“分手费”凭据,这钱还能要到吗?近日,海南省万宁市人民法院审理了一起民间借贷纠纷案。

万宁市民陈某与赵某曾系男女朋友关系,因家庭矛盾、性格不合等原因,二人分手。

陈某想从赵某处获得金钱补偿,多次要求赵某写借条作为凭证,甚至以死相逼。无奈之下,赵某与陈某签下《借款协议》,载明赵某向陈某借款100万元。

然而,此后赵某并未实际支付款项。分手后,陈某持借条向法院起诉,要求赵某偿还“债务”。

说法

违反公序良俗

属无效法律行为

法院经审理认为,陈某请求赵某支付100万元借款的基础是两人签订的《借款协议》,庭审中,双方均承认该协议是赵某为了分手,向陈某承诺支付100万元补偿款,该协议虽然用的是“借”,但两者实质上并非正常的借贷关系,而是附条件的赠与,即赵某以陈某与其分手为条件而成立的赠与合同。

因此,陈某与赵某之间不存在真实有效的借贷法律关系。最终,法院依法判决驳回陈某的全部诉讼请求。

公序良俗是情感勒索的法治红线。根据民法典第八条规定,民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。

承办法官表示,本案中,借款协议的目的违反公序良俗原则,应属无效法律行为。赵某反悔,不支付该笔款项这一行为属于社会道德范畴,不宜通过现行法律制度要求其支付。

无资金交付即无法律效力。因为,认定存在民间借贷事实不仅要有借条、欠条、借据等可以表明双方借款合意的外在形式,亦要有实际交付。本案中,双方当事人以借款协议这一形式约定的“分手费”系情感债务转化而来的虚假借贷,双方并不存在借贷的合意,亦没有实际的借款交付。

法院认为,根据民法典第六百七十九条的规定,自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时成立。不存在借贷事实的借款协议也就不具备法律效力。

此外,法律不保护“情感绑架”。协议虽名为“借款”,实为赵某以分手为条件的赠与承诺。然而,赠与合同在财产转移前可撤销,且本案中赠与条件违背公序良俗,赵某依法有权拒绝履行。

提醒

借条若脱离真实交易背景

或反成自身违法证据

近年来,“分手费”“青春补偿费”等诉求频现,部分当事人试图通过借条、欠条将情感损失货币化。

然而,此类协议往往因缺乏合法性沦为“法律白条”,甚至衍生出敲诈勒索等刑事风险。

本案中,陈某以自杀相逼的行为,折射出部分人在情感破裂时通过极端手段获取控制权的心理。有心理学专家指出,情感勒索者常利用对方的愧疚感或恐惧感达成目的,但法律绝不纵容此类行为。

在生活中,很多人误以为“白纸黑字”即具法律效力,易陷入“有借条必赢”的认知错觉,忽视借贷事实的核心地位,但需要明白,借条若脱离真实交易背景,反而可能成为举证自身违法的证据。(法治日报)