海都讯(记者 吴雪薇)“五一”假日期间,福州市民程慧获得2片可能来自莆田涵江的奇特瓦当。砖红色瓦当形态如蝴蝶,上绘一小人奔跑踊跃,旁刻葫芦与鹿头,十分有趣;而另一片灰色瓦当形似人脸,瞪眼张嘴,看起来憨态可掬。这是什么瓦当?又是做什么用的呢?

程慧介绍,这两片瓦当系其在光明港花鸟旧货市场淘来的。“我看这砖红色瓦当很有闽南风格的清代红瓦‘胡人献宝’的味道;而灰色瓦当神态苍老、瞪眼张嘴,额头上有短发和皱纹,两边带有半圆形小耳朵,很像南京六朝博物馆的‘网红’藏品‘六朝人面瓦当’,应该很有价值。”店家曾向他表示,该瓦当来自莆田涵江。

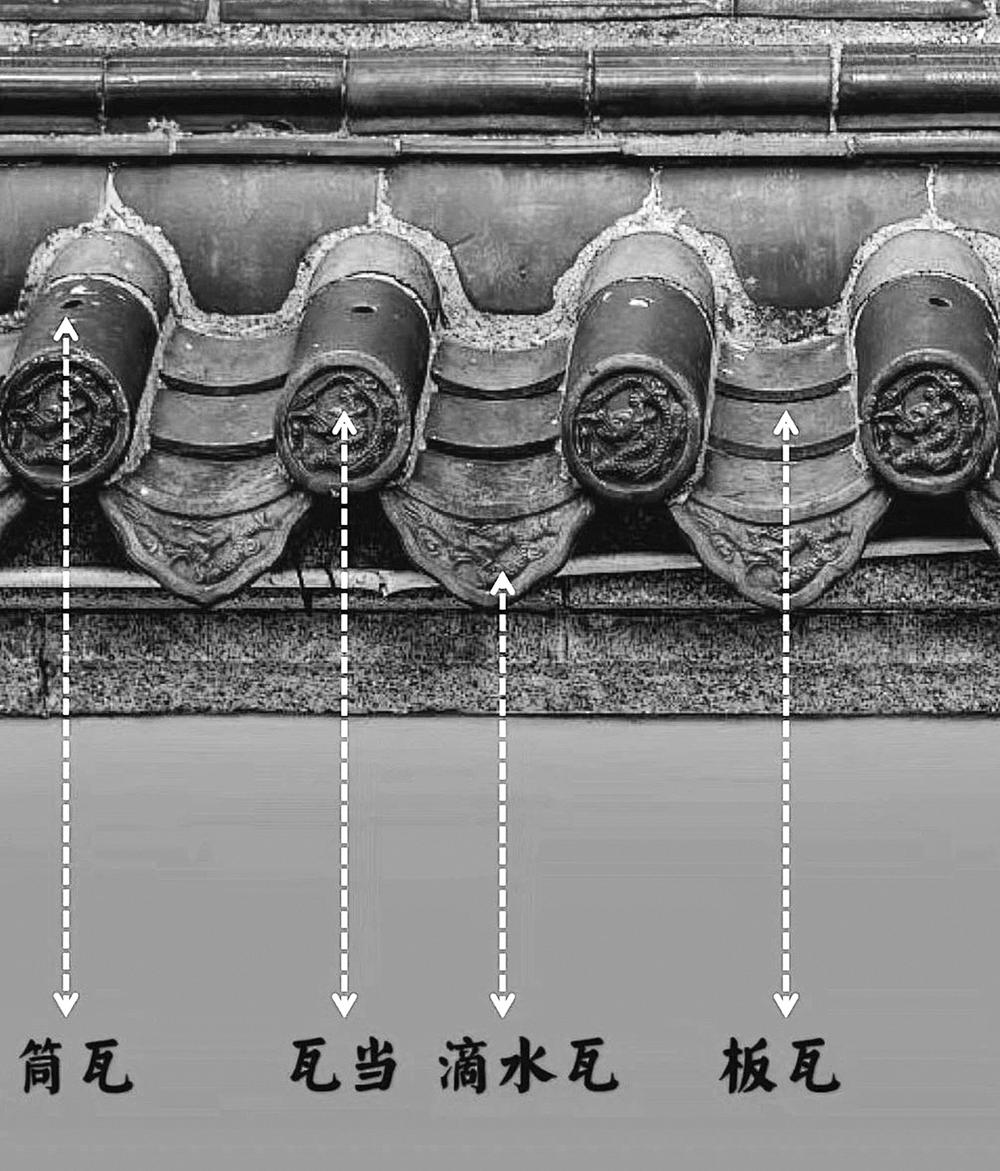

据介绍,瓦当是古代汉族建筑中筒瓦顶端下垂部分,是屋檐最前端的一片,面上带有花纹垂挂圆形的挡片,最早出现在2800多年前的西周时期。瓦当最初呈半圆形,没有图案,经过历朝历代的发展,逐渐变成了圆形,图案、纹饰也越来越丰富多样,寄托了古人的美好愿望。

省政府文史馆馆员、福建省昙石山遗址博物馆前馆长欧潭生初步推测,灰色人面瓦当长约12厘米,偏小,材质为灰色夹砂陶,头发、额纹、眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴、胡子刻画分明。其纹路特征和三国时期东吴战船船头的虎头纹装饰有些类似,确有可能通过海上丝绸之路传播而来,年代可能与南京出土的东吴人面瓦当相当。

而另一砖红色陶片其实并非瓦当,而是屋脊装饰的“悬鱼”——一种流行于福建地区的传统建筑装饰。通过对形态、装饰和雕刻进行精心设计和制作,悬鱼往往安装在建筑物的外部,取余裕的吉祥之意。每当阳光洒落建筑山墙,随着光线变化,悬鱼的阴影也会随之变化,就像一幅“奔跑的”浮雕。“这件悬鱼长约32厘米,样式特别,中间人物具有中原汉画像石遗风,头顶太阳,寓意阳光普照。两边福(葫)禄(鹿)双喜。悬鱼呈叶状,象征家族分枝散叶,子孙繁盛。”欧潭生推测,其年代在明清之间。

“涵江临水而居、因港而生,是莆田地区的千年古镇,一直与海上丝绸之路关系密切。”程慧表示,也希望有更多相关人士一同集思广益,如这两片来自涵江的“宝贝”真的具有考古价值,他愿意将其捐献给博物馆,为讲好福建古代“海上丝绸之路”文化故事,贡献自己的力量。

□知多一点

将笑脸挂起来 屋檐上的表情包

屋檐如翼,护佑一方天地。瓦甓玲珑,倾诉千载流年。

“当,底也,瓦覆檐际者,正当众瓦之底,又节比于檐端,瓦瓦相盾,故有当名。”瓦当又称“瓦挡”或“瓦头”,中国人的屋檐守护神,多为屋檐最外面的一块,用来保护木质椽子不被雨水侵蚀,起到加固和美化的作用。

瓦当始于西周。发展至春秋战国时期,瓦当的体系模式才逐渐成熟完善。因地域文化的不同,其呈现出了繁多的种类与纹样。虽然圆形瓦当较为常见,但早期的瓦当形制多为半圆兽面纹。

秦代,瓦当从半圆向全圆形演变,圆形瓦当在汉代时才逐渐成为主流工艺品。工艺匠人将吉祥语书写至瓦头,佶屈却不失古典雅致,变化多样却刚柔并济。魏晋以卷云纹为主,唐朝偏爱莲花纹,宋人喜用兽面纹。后来,砖雕的兴起使瓦当慢慢退出了历史舞台。

研究显示,1700多年前六朝时期独有的人面纹瓦当多见于东吴的首都建业(今南京)和东吴境内一些其他城市。人面纹类出现的周期并不长,它若昙花一现地闪过历史屋檐,却展现了极强的地域特点和时代特色。它们“千人千面”——喜怒哀乐惧,丰富的面部神态如同活灵活现的古代“表情包”。

关于兽面纹的诞生,学界有不同的说法。一种较为普遍的看法认为,兽面纹的原型是狮子。但早期的北魏兽面纹却很难看出狮子的形象,它更像一种图腾演变而来的产物。兽面纹瓦当以瑞兽为原型,但饰以人的面部特征。

秦汉时期,书法艺术与瓦当相结合,瓦当上开始有了文字的样式。尤其是汉代,文字瓦当到了鼎盛时期。文字瓦当既有单字,也有多字的纹样,是表达祝福的最直接的方式。

从闽越国起瓦当大量出现在福建

福建地区在汉代以前,基本为闽越人的生活区域,以干栏式建筑或窝棚式地面建筑为主,没有使用砖瓦和瓦当的传统。

直至汉高祖五年,无诸受封为闽越王,闽越国开始与中原地区密切来往,建筑、制陶、冶铁,甚至官制、文字等方面都深深打上了中原文化的烙印,瓦当开始大量出现在福建的建筑上。目前,福建地区出土的汉代瓦当主要集中在武夷山城村汉代城址和福州市城区,均属西汉闽越国时期。

从2013年开始,福州市文物考古工作队在配合福州城区基本建设所做的考古工作中陆续发现一批六朝云纹、人面纹和兽面纹瓦当。通过开展这些瓦当的分类归纳和比对分析,以推断它们的流行年代,并根据瓦当出土的地点探讨福州西晋时期子城的核心区域。

福州市博物馆馆藏的汉代的龙凤万岁瓦当,出土于福州屏山菜市场考古工地,属汉初东越王余善宫殿废墟发掘的重要文物之一。瓦当为泥质黄褐陶,中间为圆乳泡,采用中轴对称结构,讲究整体造型。瓦当的上和下是两个象形文字:龙和凤,左右用篆书书写着万岁二字,字体优美秀丽,字形结构对称,给人飞扬流动的美感。

《孔丛子·记问》:“天子布德,将致太平,则麟凤龟龙先为呈祥。”龙凤呈祥专指天子即皇帝的祥瑞。龙凤万岁瓦在当时据说只有在帝王家才能使用,平民百姓不允许使用,颇为珍贵。一直以来,“汉冶城到底在哪里”这一问题存有争议。而龙凤万岁瓦当的出土也佐证了汉冶城就在福州这一猜想,是福州建城2200多年有力的历史见证者。

2019年10月,由中国社科院考古研究所、福建博物院、泉州市海上丝绸之路申遗中心联合组成泉州城考古工作队,对福建泉州南外宗正司遗址及相关水池遗迹进行考古发掘。现场挖掘出兽面纹瓦当、19瓣莲花纹瓦当、脊兽等高级建筑构件。而据史料记载,莲花纹、兽面纹瓦当是宋代瓦当的主要装饰题材,尤其是元代,更是清一色采用兽面为主的瓦当纹样。