编前:近日,有游客看到福州上下杭景区内的张真君祖殿匾额时发现,匾额中“真”字只有两横,认为可能是错别字(详见本报5月15日A07版报道)。对此,多位书法家接受海都记者采访时表示,古人确有“真”字少一横的写法。

实际上,在国内许多名胜古迹隐藏着一些“错字”,这些“错字”背后的历史典故被人津津乐道——“错”得恰到好处的字,反成一段佳话。(一醉)

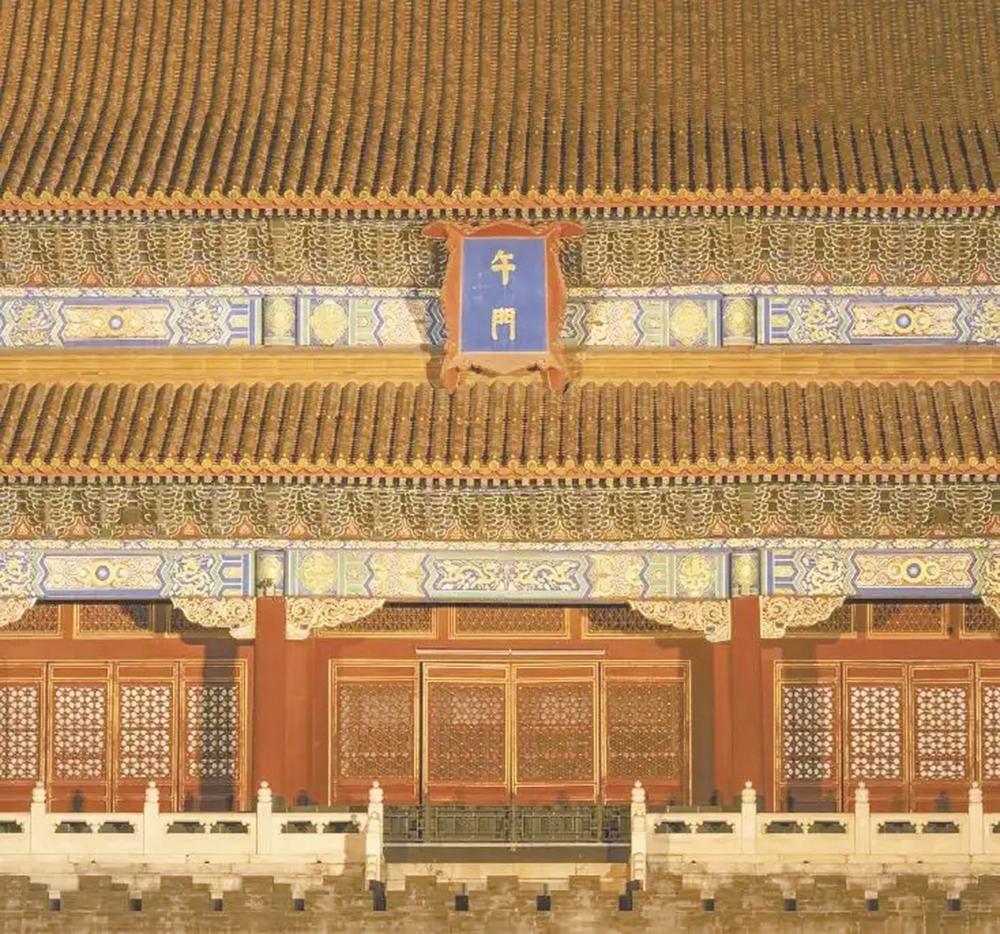

故宫匾额中多是不带钩的“门”

按照楷体的书写惯例,“门”字须带钩。然而大家去故宫参观时,会注意到很多宫门匾额的“门”字并不带钩,最后一笔竖直而下即完成书写,似乎为“错字”。以紫禁城中轴线各宫门为例,无论是前朝的午门、太和门,还是内廷的乾清门、坤宁门等,其匾额上的“门”字均不带钩。这些“门”字之所以被“错”写,究竟是为什么?

传说有以下几个原因:一是南宋都城临安宫殿被火焚毁,有人认为是门字末笔带钩,是火笔,招致火灾;二是“门”字带钩,“钩”除了可以钓鱼外,还可以钩住一切水生动物,当然也包括象征着天子的“龙”;三是据说中书詹希原书写明朝宫殿匾额时将“门”字的末笔微微钩起,多疑的明太祖认为这是闭塞贤路,于是将其斩杀,后来明朝迁都北京,但旧习传承下来,所以“门”自然而然没有钩。

“避暑山庄”多了一横的“避”

位于河北承德的避暑山庄,前身是热河行宫,为清代皇家园林。避暑山庄正殿大门的上方悬有一块匾,上面写着“避暑山庄”四个镏金大字,为康熙皇帝的御笔,仔细看去就会发现,“避”字右边的“辛”下部多写了一横。

康熙为什么要多写一横?景区的导游一般会对游客称,康熙不是不会写,而是有意多写一横,寓意他的江山更稳当。

另有观点认为,康熙皇帝加了一横是因为他认为:“此是避暑之避,不是避难之避。”皇上是忌讳“避”字有“逃避”的意思,不吉利,所以大笔一挥加上一横,这样就没有“逃避”之意了。

实际上,我国古代楷体书法的“避”字,其中“辛”字多一横这种现象并不少见。如唐代书法家颜真卿书写的《有唐茅山玄靖先生广陵李君碑铭并序》、唐代书法家欧阳询书写的《九成宫醴泉铭碑》、明代书法家董其昌书写的《东方朔画像碑赞卷》等,其中的“避”字都多了一横,与康熙写法一致。

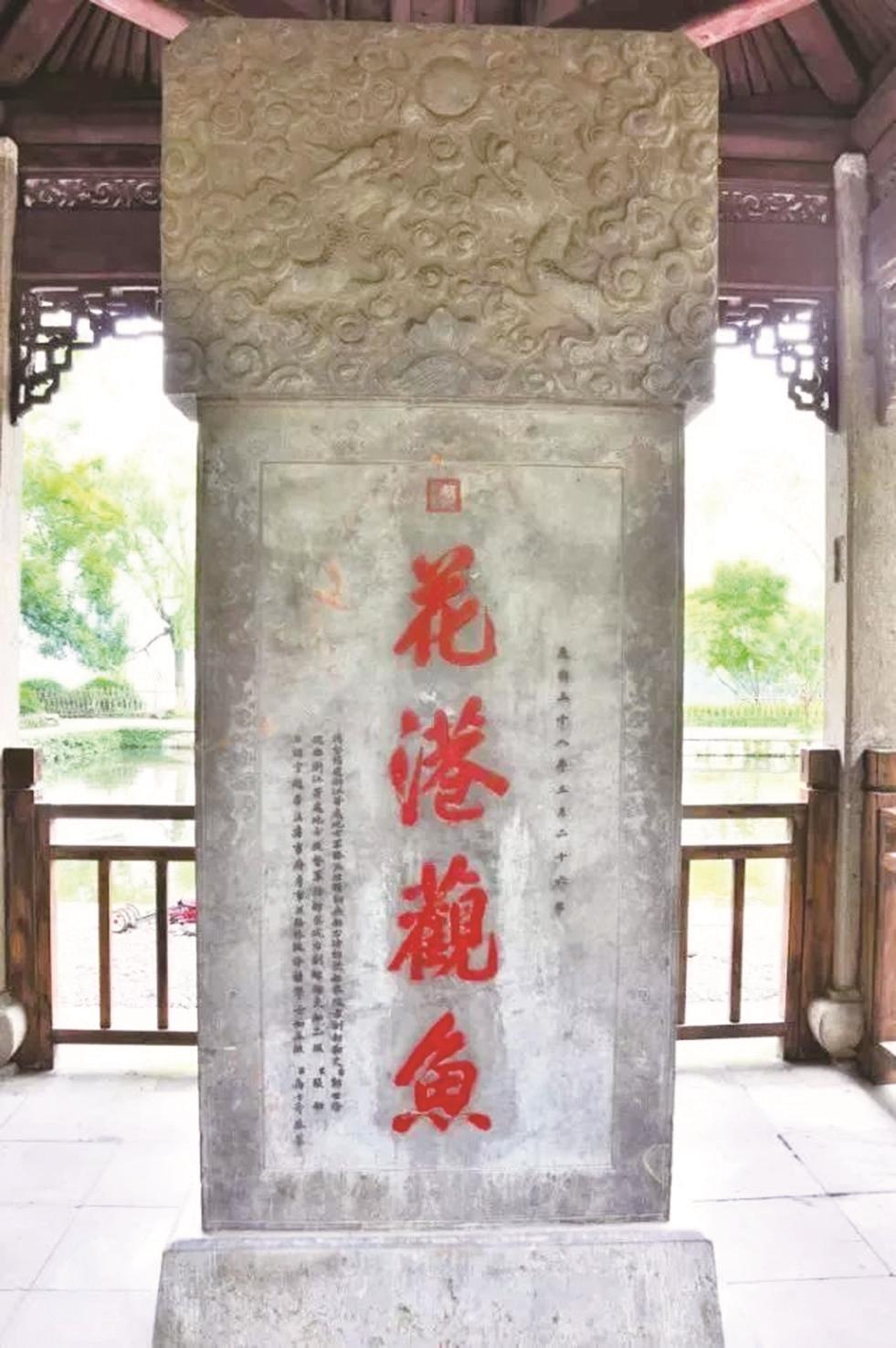

“花港观鱼”少了一点的“鱼”

“花港观鱼”是杭州西湖十景之一,那块“花港观鱼”碑,就是康熙的御笔。但是,碑上的繁体“鱼”字下的四点变成了三点,少了一点。是康熙不会写“鱼”吗?

传说康熙崇尚“好生之德”。在汉字里,三点为水,四点为火。繁体字底部的四点,本为火字,鱼遇水而生,遇火必死。康熙不忍见鱼在火上烤,便将“鱼”字底部的四点改写成三点,三点成“水”,让鱼在“水”里游,以示皇恩浩荡,泽被万物。

“明孝陵”多了一横的“明”

“明孝陵”变成“眀孝陵”。在南京的明太祖朱元璋明孝陵保护碑上,“明孝陵”写成了“眀孝陵”;在陵墓宝顶正南面的石砌墙体上写有“此山眀太祖之墓”,这两处的“明”字却写成了“眀”。

对此,有人称,在清代把“明”写成“眀”的现象很多,并解释是因为清代文字狱很厉害,当时文人不敢直书大明王朝中的“明”,但又不能绕过此字,于是把“日”易为“目”。

其实,“眀”属于我国古代的异体字。东晋大书法家王献之著名的《洛神赋帖》中,“明”字便写成了“眀”;在成都著名的武侯祠内也有,有块匾额叫“明良千古”,其中的“明”也写成了“眀”;济南市大明湖门牌上的“明”字,同样写成了“眀”。有说法认为,用“目”代替“日”是一种智慧,代表的是一双慧眼。

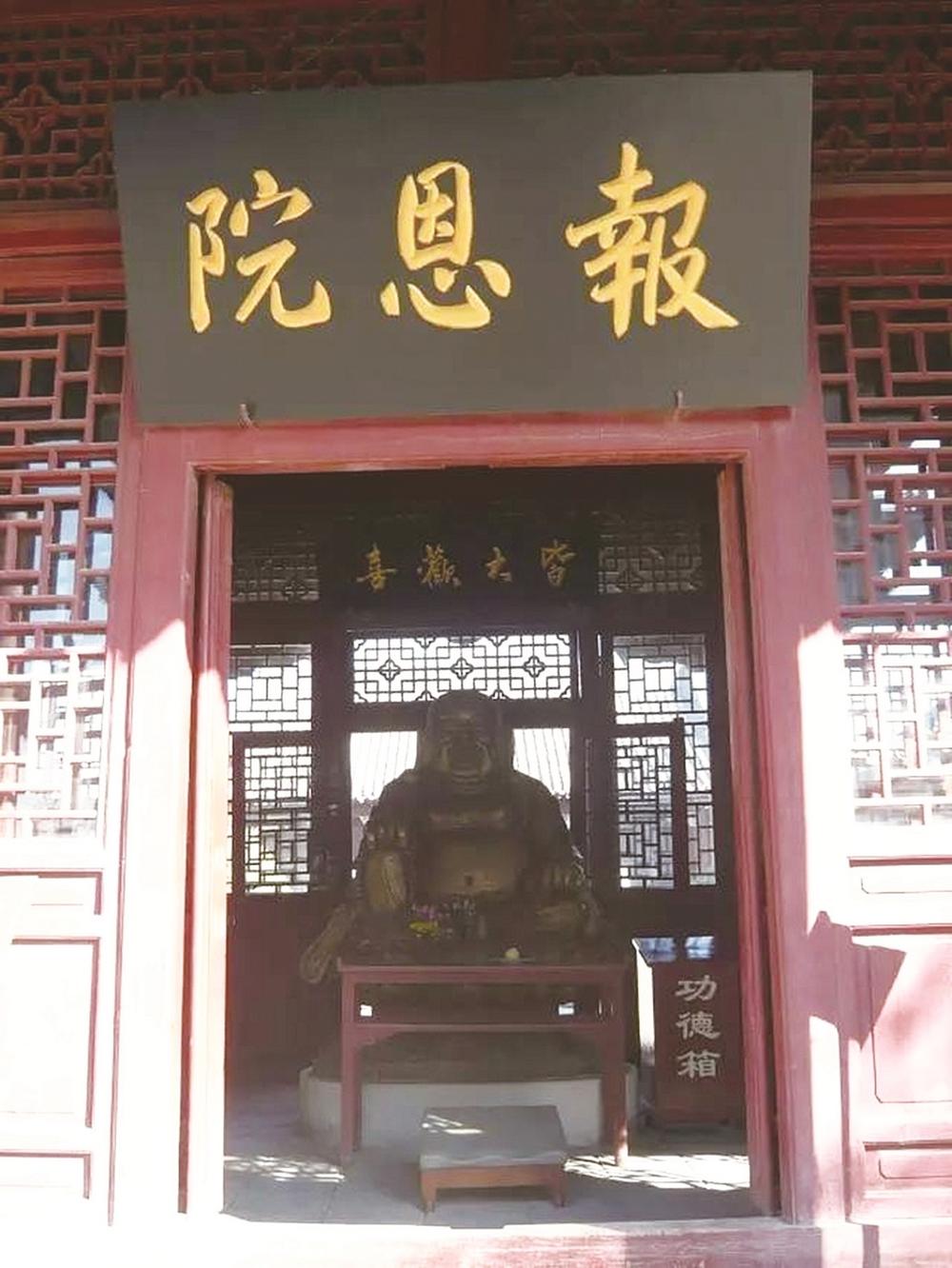

“报恩院”少了一横的“院”

位于天津市蓟州区的独乐寺,是我国仅存的三大辽代寺院之一。寺中的报恩院始建于明代,清乾隆年间重建,有趣的是,报恩院的匾额中,“院”少了一横,而这三个字是咸丰御笔。

据说,当年咸丰驾临天津独乐寺,为寺内四合院题写院名,即兴写下了“报恩院”三个字。但字写好后,咸丰才发现自己“献丑”了,“院”字少写了一横。一众随行都看出来了,但皇帝写下的谁也不敢说是错字,正在众人疑惑时,咸丰解释道:人要知恩图报,佛家说,人要报四重恩——佛恩、父母恩、众生恩、国土恩,这四种恩一生是报不完的,因此,“完”字的笔画不能写全。

孔府楹联里的“富”与“章”

来到山东曲阜孔府,游人未进大门便能看到特别明显的“错字”。孔府正门两侧有一副楹联是这样写的:“与国咸休安富尊荣公府第,同天并老文章道德圣人家”,上联中的“富”字少上面一点,宝盖头成了秃宝盖。下联中也有一个字写得极不规范:“章”字下面的一竖一直通到上面。

最有文化的地方怎么弄出这种笑话?其实这不是笑话,而是最有文化的“错字”之一。妙在其寓意:“富”不出头,意思是“富贵无头”;“章”字下的一竖出头,则表示“文章通天”。

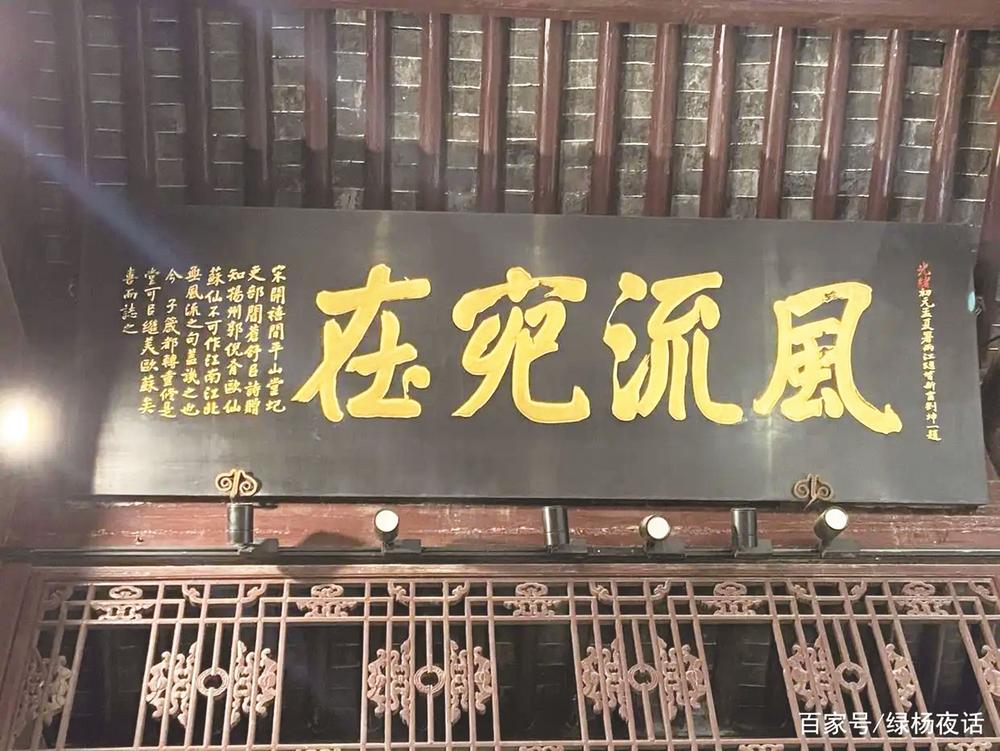

“风流宛在”的“流”与“在”

在江苏扬州大明寺的平山堂,正堂左边的“风流宛在”匾额,出自清光绪初年两江总督刘坤一之手,据说是刘坤一为追念曾在扬州任主政官员的欧阳修所作。“风流宛在”这四字中有两个“错字”:“流”字少一点,而“在”字多一点。

这又是怎么一回事?原来,欧阳修在扬州时是个“风流太守”。刘坤一把“风流宛在”中的“流”有意少写一点,“在”字多写一点,意思不言而喻,希望少点风流,多点实在,曲笔点出了欧阳修当年行为上不检点。这样的字,错得恰到好处。

西安碑林少一撇的“碑”

陕西的西安碑林是书法圣地,它始建于宋哲宗元祐二年(公元1087年),清代始称“碑林”。在碑林内,人们会发现“碑林”的“碑”字少写了一撇。

这个“碑”字出自清代著名爱国将领、禁烟英雄林则徐手书。林则徐成名于禁烟,也因禁烟而惹祸,遭到了怕战派的诬陷,结果被道光皇帝革职,“从重发往伊犁,效力赎罪”。在赴伊犁、途经西安时,林则徐写下了著名诗句:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”就在写下这诗句前,林则徐来到碑林,写下了“碑林”二字。

为什么把碑字少写了一撇?有人认为这是林则徐当时心境的自然流露:“碑”字头上的一撇没有了,寓意自己丢了乌纱帽。

其实,在中国书法中,“碑”字是可以用“少一撇”的写法的,颜真卿的《多宝塔碑》《颜勤理碑》、柳公权的《玄秘塔碑》中的“碑”字都是如此。

(综合北京日报、人民日报、扬子晚报、扬州晚报、北京晨报、河北日报、金陵晚报等)