N海都记者 柳小玲/文

田米/图

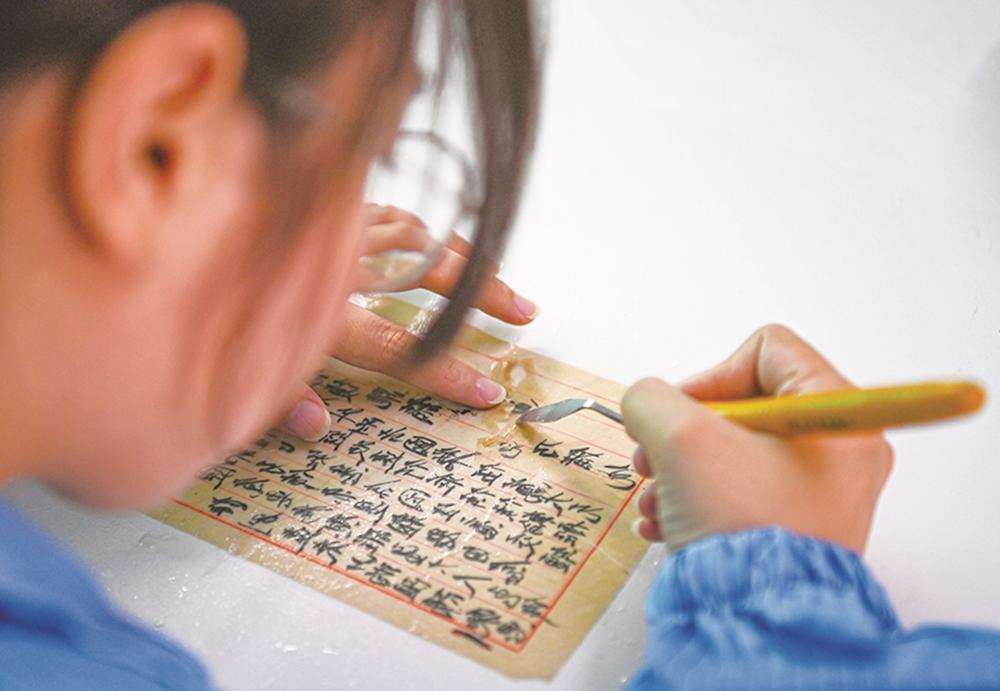

泛黄的侨批里藏着南洋漂泊的乡愁,脆裂的古籍中烙印着泉州的千年文脉,斑驳的地契上凝固着闽南土地的温度……这些濒危的历史凭证,在档案修复师的指尖重获新生。6月10日,记者走进泉州市档案馆,揭秘档案修复师是如何用毫厘之间的匠心技艺,从虫蛀、霉斑与脆化的裂隙中争夺时间,守护个体记忆与家国历史。

修复看似简单

每个步骤都需控制好力度

在泉州市档案馆二楼档案修复工作间,29岁的档案修复师施琪正在和同事讨论从民间收集而来的一封侨批。这封侨批,纸张泛黄而多皱褶,存在数处破损,亟需修复保护。

记者见到,这封侨批写于民国三十五年十月八日,是一位远在海外的游子写给家中母亲的回信,开头先是表达了对母亲的思念,叮嘱母亲要照顾好身体,表明他在海外身体健康,解释是因生意繁忙才无法回国看望母亲,结尾交代了这次寄回家伍万大元。“像这样的侨批,看着是在讲家长里短的事,背后的意义却是上个世纪海外侨亲汇寄至国内的汇款和家书,是许多海外游子与家乡亲人最亲密的情感纽带。”施琪介绍。

随后,她仔细检查了侨批损坏的性质和程度,确定修复材料和技术处理方法。“只是轻微破损,纸张整体强度较好,局部有残缺、破损痕迹,采用修补技术对侨批进行修整就行。”

紧接着,她在桌上铺了一层比破损侨批稍大一些的透明薄膜,用抹布将其抹平,将需修复的侨批字面向下在薄膜上初步展平,用喷水壶喷湿,再用排刷蘸上调制好的浆糊由中间向四周刷,刷出纸张中间的气泡,使其全部刷平并附上薄薄的一层浆糊。随后,选用颜色接近侨批的宣纸对破洞地方进行修补,用刮刀沿着破损边缘刮去多余的部分,保证修补破洞的同时不影响后续托裱,最后再刷上一层浆糊。

之后,她用左手拿着事先裁好的托纸(宣纸),右手握住棕刷,从右向左进行匀速排刷。托纸上完后,又垫上一层吸水纸,用棕刷刷一遍,吸去多余水分,使侨批和托纸紧贴在一起。而在托裱纸的四周除右下角处留有一空隙不刷浆糊外,其它边缘处都刷浆糊,贴在纸墙(或绷子)上后揭去薄膜。

“这封侨批要在纸墙上自然晾干一两天,干燥后我会用起子从留有的空隙位置插入,轻轻揭下,揭下的纸张放在裁纸板上,用裁纸刀按侨批原件大小裁齐即可。”施琪介绍。

“看似简单,最难的是每个步骤都需要控制好力度,要更多耐心和细心,防止对侨批造成二次损坏。”施琪说。

“你尽管尝试

再破我也能修复好”

“当时的我年纪还小,是个坐不住的人,偏偏做修复能坐得住,还很享受这个过程。”施琪告诉记者,她大学就读的是信息管理专业。2021年,25岁的她顺利考入泉州市档案馆,以为进了档案馆,负责档案管理、扫描、数字化等工作便好,却不承想一进来,全科室都得跟着师傅徐滔学档案修复。

刚接触修复,施琪甚感压力,她深知,每一件修复件都很珍贵,极具历史价值和意义,握着工具的手迟迟不敢下手。“你尽管尝试,就算再破,我也能修复好它。”施琪至今仍记得师傅跟她讲的这句话,鼓励她要大胆些,师傅很耐心地手把手教她。

“我师傅很厉害,是全国档案工匠,有了他的这句话,我的勇气就来了。”她一有时间就跟在徐滔身边学习,从一开始修复很慢,老是会破,到慢慢掌握了修复的要点,得心应手。

施琪告诉记者,修复时以下这些原则必须坚持,修复的成品要保持原貌,不得损害原件上任何历史痕迹,不得造成文字等信息洇褪扩散。要具有较高的耐折度和撕裂度,利于延长寿命,成品要薄且光滑,舒展平整、质地柔软,裱件不崩裂、不变形走样,托纸与原件不得形成空壳。

“需要装订的裱件,在修棱、整裁后应留有装订边,以便成卷成册装订,装订时应保持原来的卷内文件顺序。”施琪介绍。

协助师傅

修复168本《泉州府志》

这几年,施琪逐渐能挑起大梁了,修复的东西也从最初的侨批,慢慢扩展到了古籍、地契等,参与修复了上百件档案。而在这个过程中,当见到了一封封侨批、一本本古籍、一张张地契,了解了其背后的故事,看到了修复的前景和它的价值、意义,施琪逐渐痴迷,毅然坚持下来,专注于修复工作。

让她印象深刻的是,两年前,档案馆获捐赠上世纪七八十年代铅印版的《泉州府志》,共3套,每套56本,共计168本。师傅接手了这项修复任务,施琪负责给他打下手。当看到这些需要修复的古籍时,施琪惊呆了,有的破损很严重,纸张黏结在一起,脆化严重,一不小心就会碎成纸渣。她跟着师傅,将一本本破损古籍里的纸张,一页页地拆开,全部修复好后,再一页页按原本的顺序装订好,没有高超的技术和非凡的耐心是不行的。“我们用了两年时间,才把这3套古籍修复好,大家现在已经可以在市档案馆里借阅到这些书本。”施琪说。

施琪的师傅今年初退休了。“我学得还不够,每开拓一个新的修复领域,我都会打扰已经退休的师傅,向他请教学习。”施琪说,修复是一个需要技术和经验沉淀的行业,未来还需更努力。

这些年,档案的修复,不仅可以实现更长久的保存,用于后期研究,还面向社会展览、借阅,甚至还开展档案修复演示、研学等活动,档案的价值越来越被大家看见。

“兰台”是汉代中央档案、图书库。经过两千多年的演变,“兰台”一词已成为用来泛指档案保管机构和档案工作的代名词。档案工作者也被称为“兰台人”。

“‘兰台’工作枯燥无味、默默无闻,但如果能发挥它的价值,我们的付出就是值得的。”施琪说。