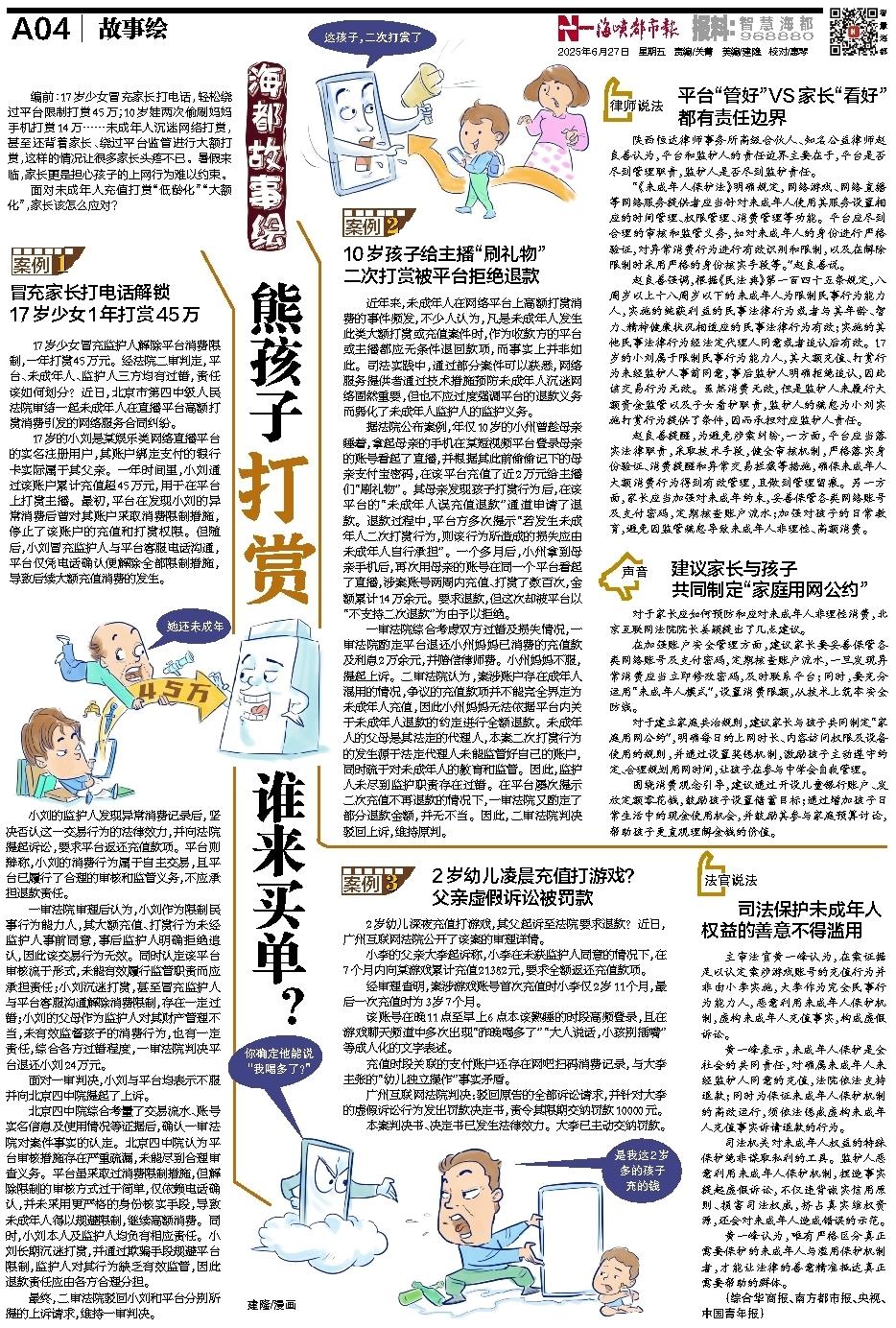

编前:17岁少女冒充家长打电话,轻松绕过平台限制打赏45万;10岁娃两次偷刷妈妈手机打赏14万……未成年人沉迷网络打赏,甚至还背着家长、绕过平台监管进行大额打赏,这样的情况让很多家长头疼不已。暑假来临,家长更是担心孩子的上网行为难以约束。

面对未成年人充值打赏“低龄化”“大额化”,家长该怎么应对?

案例1

冒充家长打电话解锁

17岁少女1年打赏45万

17岁少女冒充监护人解除平台消费限制,一年打赏45万元。经法院二审判定,平台、未成年人、监护人三方均有过错,责任该如何划分?近日,北京市第四中级人民法院审结一起未成年人在直播平台高额打赏消费引发的网络服务合同纠纷。

17岁的小刘是某娱乐类网络直播平台的实名注册用户,其账户绑定支付的银行卡实际属于其父亲。一年时间里,小刘通过该账户累计充值超45万元,用于在平台上打赏主播。最初,平台在发现小刘的异常消费后曾对其账户采取消费限制措施,停止了该账户的充值和打赏权限。但随后,小刘冒充监护人与平台客服电话沟通,平台仅凭电话确认便解除全部限制措施,导致后续大额充值消费的发生。

小刘的监护人发现异常消费记录后,坚决否认这一交易行为的法律效力,并向法院提起诉讼,要求平台返还充值款项。平台则辩称,小刘的消费行为属于自主交易,且平台已履行了合理的审核和监管义务,不应承担退款责任。

一审法院审理后认为,小刘作为限制民事行为能力人,其大额充值、打赏行为未经监护人事前同意,事后监护人明确拒绝追认,因此该交易行为无效。同时认定该平台审核流于形式,未能有效履行监管职责而应承担责任;小刘沉迷打赏,甚至冒充监护人与平台客服沟通解除消费限制,存在一定过错;小刘的父母作为监护人对其财产管理不当,未有效监督孩子的消费行为,也有一定责任,综合各方过错程度,一审法院判决平台退还小刘24万元。

面对一审判决,小刘与平台均表示不服并向北京四中院提起了上诉。

北京四中院综合考量了交易流水、账号实名信息及使用情况等证据后,确认一审法院对案件事实的认定。北京四中院认为平台审核措施存在严重疏漏,未能尽到合理审查义务。平台虽采取过消费限制措施,但解除限制的审核方式过于简单,仅依赖电话确认,并未采用更严格的身份核实手段,导致未成年人得以规避限制,继续高额消费。同时,小刘本人及监护人均负有相应责任。小刘长期沉迷打赏,并通过欺骗手段规避平台限制,监护人对其行为缺乏有效监管,因此退款责任应由各方合理分担。

最终,二审法院驳回小刘和平台分别所提的上诉请求,维持一审判决。

案例2

10岁孩子给主播“刷礼物”

二次打赏被平台拒绝退款

近年来,未成年人在网络平台上高额打赏消费的事件频发,不少人认为,凡是未成年人发生此类大额打赏或充值案件时,作为收款方的平台或主播都应无条件退回款项,而事实上并非如此。司法实践中,通过部分案件可以获悉,网络服务提供者通过技术措施预防未成年人沉迷网络固然重要,但也不应过度强调平台的退款义务而弱化了未成年人监护人的监护义务。

据法院公布案例,年仅10岁的小州曾趁母亲睡着,拿起母亲的手机在某短视频平台登录母亲的账号看起了直播,并根据其此前偷偷记下的母亲支付宝密码,在该平台充值了近2万元给主播们“刷礼物”。其母亲发现孩子打赏行为后,在该平台的“未成年人误充值退款”通道申请了退款。退款过程中,平台方多次提示“若发生未成年人二次打赏行为,则该行为所造成的损失应由未成年人自行承担”。一个多月后,小州拿到母亲手机后,再次用母亲的账号在同一个平台看起了直播,涉案账号两周内充值、打赏了数百次,金额累计14万余元。要求退款,但这次却被平台以“不支持二次退款”为由予以拒绝。

一审法院综合考虑双方过错及损失情况,一审法院酌定平台退还小州妈妈已消费的充值款及利息2万余元,并赔偿律师费。小州妈妈不服,提起上诉。二审法院认为,案涉账户存在成年人混用的情况,争议的充值款项并不能完全界定为未成年人充值,因此小州妈妈无法依据平台内关于未成年人退款的约定进行全额退款。未成年人的父母是其法定的代理人,本案二次打赏行为的发生源于法定代理人未能监管好自己的账户,同时疏于对未成年人的教育和监管。因此,监护人未尽到监护职责存在过错。在平台屡次提示二次充值不再退款的情况下,一审法院又酌定了部分退款金额,并无不当。因此,二审法院判决驳回上诉,维持原判。

律师说法

平台“管好”VS家长“看好”

都有责任边界

陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善认为,平台和监护人的责任边界主要在于,平台是否尽到管理职责,监护人是否尽到监护责任。

“《未成年人保护法》明确规定,网络游戏、网络直播等网络服务提供者应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能。平台应尽到合理的审核和监管义务,如对未成年人的身份进行严格验证,对异常消费行为进行有效识别和限制,以及在解除限制时采用严格的身份核实手段等。”赵良善说。

赵良善强调,根据《民法典》第一百四十五条规定,八周岁以上十八周岁以下的未成年人为限制民事行为能力人,实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效;实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。17岁的小刘属于限制民事行为能力人,其大额充值、打赏行为未经监护人事前同意,事后监护人明确拒绝追认,因此该交易行为无效。虽然消费无效,但是监护人未履行大额资金监管以及子女看护职责,监护人的疏忽为小刘实施打赏行为提供了条件,因而承担对应监护人责任。

赵良善提醒,为避免涉案纠纷,一方面,平台应当落实法律职责,采取技术手段,健全审核机制,严格落实身份验证、消费提醒和异常交易拦截等措施,确保未成年人大额消费行为得到有效管理,且做到管理留痕。另一方面,家长应当加强对未成年约束,妥善保管各类网络账号及支付密码,定期核查账户流水;加强对孩子的日常教育,避免因监管疏忽导致未成年人非理性、高额消费。

声音

建议家长与孩子

共同制定“家庭用网公约”

对于家长应如何预防和应对未成年人非理性消费,北京互联网法院院长姜颖提出了几点建议。

在加强账户安全管理方面,建议家长要妥善保管各类网络账号及支付密码,定期核查账户流水,一旦发现异常消费应当立即修改密码,及时联系平台;同时,要充分运用“未成年人模式”,设置消费限额,从技术上筑牢安全防线。

对于建立家庭共治规则,建议家长与孩子共同制定“家庭用网公约”,明确每日的上网时长、内容访问权限及设备使用的规则,并通过设置奖惩机制,激励孩子主动遵守约定、合理规划用网时间,让孩子在参与中学会自我管理。

围绕消费观念引导,建议通过开设儿童银行账户、发放定额零花钱,鼓励孩子设置储蓄目标;通过增加孩子日常生活中的现金使用机会,并鼓励其参与家庭预算讨论,帮助孩子更直观理解金钱的价值。

案例3

2岁幼儿凌晨充值打游戏?

父亲虚假诉讼被罚款

2岁幼儿深夜充值打游戏,其父起诉至法院要求退款?近日,广州互联网法院公开了该案的审理详情。

小李的父亲大李起诉称,小李在未获监护人同意的情况下,在7个月内向某游戏累计充值21382元,要求全额返还充值款项。

经审理查明,案涉游戏账号首次充值时小李仅2岁11个月,最后一次充值时为3岁7个月。

该账号在晚11点至早上6点本该熟睡的时段高频登录,且在游戏聊天频道中多次出现“昨晚喝多了”“大人说话,小孩别插嘴”等成人化的文字表述。

充值时段关联的支付账户还存在网吧扫码消费记录,与大李主张的“幼儿独立操作”事实矛盾。

广州互联网法院判决:驳回原告的全部诉讼请求,并针对大李的虚假诉讼行为发出罚款决定书,责令其限期交纳罚款10000元。

本案判决书、决定书已发生法律效力。大李已主动交纳罚款。

法官说法

司法保护未成年人权益的善意不得滥用

主审法官黄一峰认为,在案证据足以认定案涉游戏账号的充值行为并非由小李实施,大李作为完全民事行为能力人,恶意利用未成年人保护机制,虚构未成年人充值事实,构成虚假诉讼。

黄一峰表示,未成年人保护是全社会的共同责任,对确属未成年人未经监护人同意的充值,法院依法支持退款;同时为保证未成年人保护机制的高效运行,须依法惩戒虚构未成年人充值事实诉请退款的行为。

司法机关对未成年人权益的特殊保护绝非谋取私利的工具。监护人恶意利用未成年人保护机制,捏造事实提起虚假诉讼,不仅违背诚实信用原则、损害司法权威,挤占真实维权资源,还会对未成年人造成错误的示范。

黄一峰认为,唯有严格区分真正需要保护的未成年人与滥用保护机制者,才能让法律的善意精准抵达真正需要帮助的群体。

(综合华商报、南方都市报、央视、中国青年报)