N新华 文/图

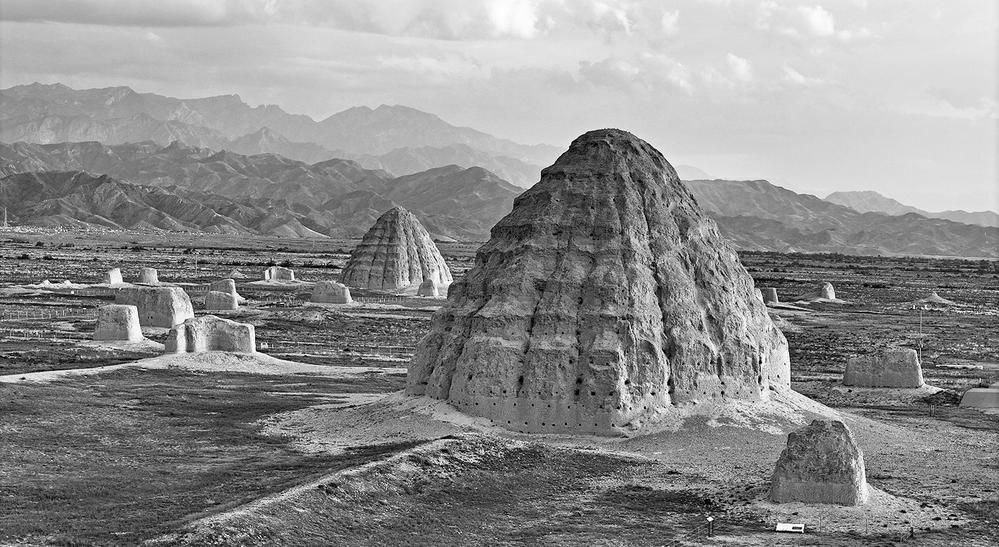

贺兰山下,巨冢巍然,俯视着九曲黄河与辽阔的银川平原。它们见证过西夏王朝几世兴衰,也曾在历史风霜中无限沉寂。

11日,法国巴黎。在联合国教科文组织第47届世界遗产大会现场,当落槌声响起,“西夏陵”列入《世界遗产名录》,成为我国第60项世界遗产。

半个世纪的持续考古发掘、60项遗址加固工程、全新遗产价值阐释体系……西夏陵正以崭新姿态,向世界展现中华文明的多元一体与生生不息。

神秘巨冢,镌刻文明密码

西夏陵凭何成为世界遗产?联合国教科文组织世界遗产委员会认为,西夏陵作为多元文化交融影响的见证,其空间布局、设计理念和建筑形制承袭了唐宋陵寝制度,又融入佛教信仰与党项习俗,形成了特殊的信仰与丧葬传统,并见证了西夏王朝在公元11至13世纪丝绸之路文化与商业交流中的独特地位。

作为西夏时期留存至今规模最大、等级最高、保存完整的考古遗存,西夏陵包括9座帝陵、271座陪葬墓、1处北端建筑遗址和32处防洪工程遗址。气势恢宏的陵寝建筑,连同陵区内出土的7100件精美文物一道,铺陈开一幅鲜活生动的西夏文明画卷。

栩栩如生的鎏金铜牛、莹润光亮的绿釉鸱吻,展现了西夏与中原文明一脉相承的高超手工业技术;大量西夏文和汉文残碑,让人一窥西夏文字的复杂神秘与宋夏文化交流之深;石刻经幢、迦陵频伽、绿釉摩羯等建筑构件,反映了西夏人的佛教信仰;钱币、丝绸、珠饰等随葬品,则实证了西夏在丝绸之路上的影响……

多维度、立体化,展现中华文明多元与融合

公元1038年,党项首领元昊建立西夏王朝,与宋、辽、金等政权并存于中华大地近200年。其境内除党项族外,还包括汉、吐蕃、回鹘、鞑靼等民族。

公元1227年,西夏被蒙古军队攻灭,王朝从此逐渐销声匿迹。西夏陵在风雨中沉寂700余年,直到1972年才进入考古学界视野。

“星罗棋布的陵寝遗址在银川平原与黄河臂弯间铺展,大大小小的墓冢和各种建筑遗迹蔚为壮观,展现出背靠贺兰山、面对银川平原和黄河的非凡气势。”时隔50年,西夏学学者史金波依然对初见西夏陵的感受记忆犹新。

在他看来,西夏陵浓缩了西夏文化、艺术、宗教等多方面信息,多维度、立体化展现了中华文明多元与融合的壮丽篇章。

从选址看,西夏陵符合中原王朝帝陵背山面水的传统。在陵寝布局上,西夏帝陵保存了传统帝陵中陵门、献殿、神道、石像生等构成要素,以及神道—陵城的轴线对称布局特征,但创造性地以类似辽塔的密檐式夯土实心高塔作为陵台,墓道封土则呈突出鱼脊状。在陵城中轴线外,献殿、墓道封土、墓室、陵塔构成北偏西的另一条轴线,体现了党项族的原始信仰。

“这些特点丰富了古代皇室丧葬文化及其内容,使西夏陵成为中国古代陵园中具有民族特点的独特景观。”史金波说。

不同民族、不同生业、不同文化,在交流碰撞中迸发创新火花,最终共同形成开放包容的中华文明。“这正是中华民族生生不息的内在机理,西夏陵是个典型例证,因此在整个亚洲乃至世界文明史上都具有不可取代的重要地位。”中国建筑设计研究院建筑历史研究所名誉所长、“西夏陵”申遗咨询团队负责人陈同滨说。

科学保护,赢得世界认可

世界遗产委员会高度赞赏中国政府在西夏陵文化遗产保护管理方面付出的巨大努力和取得的突出成绩,认为西夏陵文物保护法律体系、保护管理体制机制、土遗址保护实践与科研,为保护该遗产的完整性和真实性提供了有力保障。

国际盛赞背后,既有西夏陵夯筑技艺和防洪工程设计高超之功,亦离不开当代科学系统的保护举措。

自1988年西夏陵成为全国重点文物保护单位以来,在国家文物局指导下,《西夏陵区文物保护管理办法》《银川市西夏陵保护条例》等保护法规陆续出台,银川西夏陵区管理处成立,为保护遗产的真实性和完整性提供了法规、制度和管理保障。

遗址本体保护是西夏陵文物保护工作的重中之重。自2000年起,银川市便与敦煌研究院等机构合作,对西夏陵开展文物本体保护加固工程。针对较为严重的遗址墙体根部掏蚀以及墙体裂隙、裂缝等问题,敦煌研究院因地制宜研发了锚杆锚固、表面保护和综合处理等技术。

“我们已对西夏陵实施了60项遗址加固工程,基本消除了帝陵及主要陪葬墓失稳隐患和表面侵蚀问题。”敦煌研究院研究员杨善龙说,相关技术研究还在长城、元上都等遗产保护项目中推广应用,对全球干旱地区土遗址保护项目都有积极借鉴意义。

周边环境整治也是遗址保护的重要内容。一直参与申遗工作的银川西夏陵区管理处原副主任王昌丰介绍说,他们先后拆除了遗址区内约10万平方米建筑和一些现代设施,文物生存环境得到有效改善。

如今,西夏陵保护工作已进入预防性保护阶段。全新的监测中心全面覆盖遗产本体、自然环境、日常管理、游客动态等监测内容,确保遗产“变化可监测、风险可识别、险情可预防、保护可持续”。