N海都记者 吴日锦

通讯员 梁白瑜 文/图

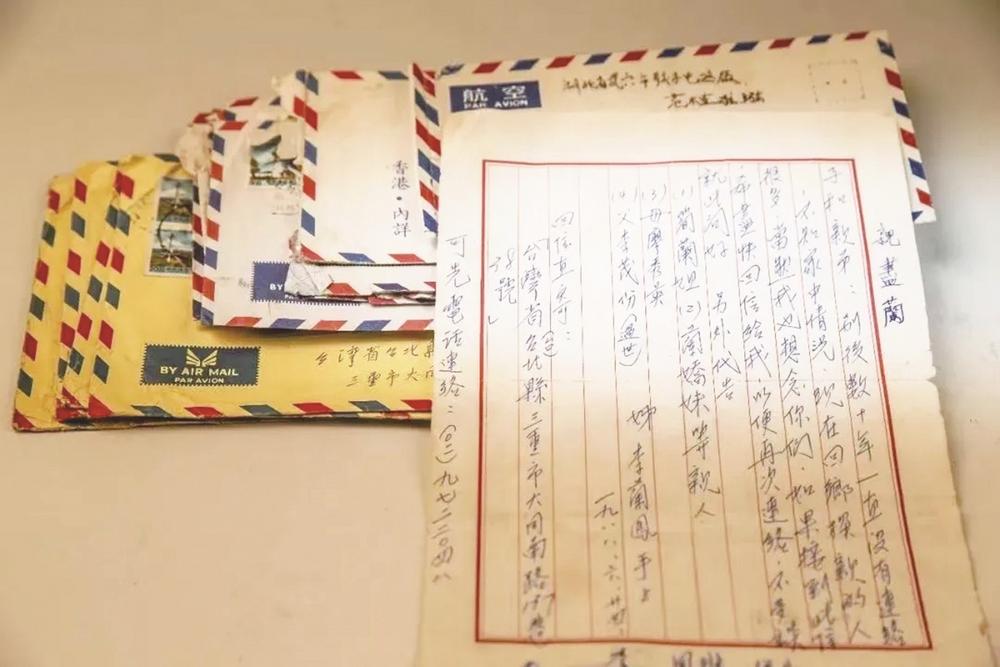

“当时他不舍得捐,我跟他说,该让更多人看看了解两岸亲人的故事。”7月8日,位于泉州市丰泽区的中国闽台缘博物馆展厅里,台胞范植明凝视着展板上母亲李兰凤写给南平舅舅的14封家书和1封电报,眼中泛着泪光。2020年12月,正是在范植明的劝说下,舅舅李子和最终将这些跨越海峡的家书捐给博物馆。

时隔近五年,范植明带着儿子、儿媳站在这里,那些藏在字里行间的思念,又顺着时光蔓延开来,那些跨越海峡的亲情往事,在他的话语间缓缓铺陈……

跨越四十余年的通信

悲喜难分

1936年,范植明的母亲李兰凤出生在福建南平浦城,排行老二。9岁那年父亲病故,家道中落,她跟着黄埔军校出身的义父义母辗转多地,滞留越南三年后移居台湾省台北县三重市,改名“陈兰凤”,此后,她与大陆的亲人失去联系40余年。19岁时,她嫁给了从湖北迁台的范自强,丈夫高中毕业,做印刷工作。博物馆里的每一封家书,都是丈夫替她代笔的。

两岸逐渐往来后,1988年5月,李兰凤托同乡黎后驹想办法带给南平的弟弟李子和一封“便信”,内容详细记录了家乡的名称、父母姓名、姐姐弟弟的名字等。

1988年7月12日,李兰凤写给弟弟李子和的一封长信里,字里行间全是按捺不住的激动。这之前,她已写过两封简信尝试联络,直到7月11日收到弟弟的回信。

“天呀!这不是梦,是真的!”李兰凤收到分别四十多年的弟弟李子和的回信后,次日李兰凤马上让丈夫写了一封长信。“日夜思家、思娘,更想念着你们。除此之外还会有什么办法?”信里的每一字每一句是骨肉分离的无奈和寻到亲人音讯的欣喜。

“虽隔了一个月零十八天,但比起四十年的分离,太短了。”“当姐读完信后,心里不知是喜、是悲,其使人无法形容。姐也一直在想,只要不死,总有一天会见面的。真的!这个日子已经来到了。”字里行间,李兰凤坚信,两岸的亲人终会再团圆。1988年9月,李兰凤与丈夫终于踏上阔别40多年的故土,一路从湖北武穴到福建浦城。

家书里讲的

不只是一个人的故事

此后,李兰凤又在1992年、1996年两次返乡。2000年,李兰凤的阿尔兹海默病开始显现症状,但2001年10月,她还是在长女陪伴下再回浦城,甚至带着弟弟等亲人游了武夷山。

家书中藏着她的不易:“家庭人口众繁,生活非常清苦”,63岁时,心脏病、胃病、脚气病缠身。可即便如此,她始终惦念着迁葬父母遗骨的事宜。

1993年2月,她在信里跟弟弟李子和说:“二姐还有一个心愿要了:把爹娘的遗骨重拾埋葬一处,立一墓碑,好让二老长眠安息。”这年,她通过中国银行汇去500美元。

9岁离家,52岁才得返故乡,此时,母亲已离世二十多年,这成了她弥补遗憾的唯一执念。

这个月初,范植明特地又去了一趟浦城,去母亲心心念念的故乡走走看看。

“让这些家书成为两岸故事的一部分。因为家书里讲的,从来都不只是一个人的故事。”范植明说,展厅里这些曾静静躺在饼干盒里的家书,装着一个母亲对故乡的半生牵挂。如今,它们成了博物馆的藏品,成了两岸共同的记忆。这些隔着海峡的思念,在时光里从未褪色。血脉里的牵绊,穿透时光,越发浓烈。

如今,已经89岁高龄的李兰凤因阿尔兹海默病模糊了记忆,时常认不出自己的孩子。但范植明知道,那些关于浦城的童年、寻亲的悲喜、返乡的温暖,一直藏在母亲的心底。