N海都见习记者 李嘉琪/文

郭浩奇/图 通讯员 刘其燚

“长安古道马迟迟,高柳乱蝉嘶。”古道,是刻在大地上的历史年轮,连接古今。

福州罗源境内的罗宁古官道,便是这厚重年轮中的一道印记。这里昔日车马辐辏,商贾云集,是先人们走向大千世界的通道之一。如今,随着文旅融合的兴起,这条千年古道正在成为新时代的文化道、生态道、幸福道。

在活化利用中邂逅“文化味”

7月的罗源,满目皆是葱茏青山。就在这层层叠叠的绿荫之间,罗宁古官道如一条蜿蜒的丝带,若隐若现,仿佛在静静诉说着往昔的故事。

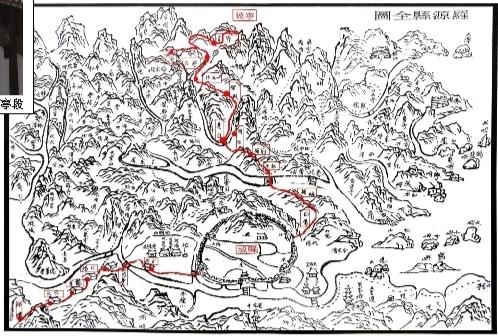

罗宁古官道建于唐玄宗天宝年间,经北宋铺石修路、南宋延线改道、明清设亭建铺,连通罗源和宁德,成为闽浙往来的交通要道。“古道在罗源境内虽然只延展了65里,却见证了千年历史文脉。”谈起古道的历史,罗宁古官道工作专班成员范东耀颇为感慨。他说,往昔岁月里,福州举子在此挥别故乡,奔赴京城功名路;商旅马队驮着茶叶、瓷器,摇响深山铃铎。此外,这里还留存着一段文物保护的佳话,苏舜元曾在走马岭题刻“才翁所赏树石”,陆游见后倡议“作栏栏护之”。

行走古道间,一块镌刻苍劲字迹的巨石映入眼帘——“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,竟是苏轼的《定风波》。“这是古官道活化利用的成果之一。”范东耀说,为了让古道化身“可触摸、可诵读”的文化道,沿线新增了12处题刻,内容有古代名家诗篇,也有罗源题材作品,均出自陈奋武等省内知名书法家之手。此外,罗源县还邀请同济大学的规划设计团队,对古道沿线布局进行总体设计,将历史场景融入当下,行走间便能邂逅“文化味”。

在修复提升中尽显“生态美”

漫步在绿荫掩映下的古道,大众茶亭点缀其间,乡土花木错落有致,空气中更是弥漫着草木的芬芳,每一步都仿佛在大自然的怀抱中前行。

谁能想到,这条生态绿廊曾是另一番光景。“以前这条路坑洼不平,鸡棚羊圈紧挨着路边,有时候路过都能闻到阵阵臭味。”范东耀这样形容过去。

就在去年,罗源县以“修旧如旧、最小干预” 为原则,对古道进行修复提升——依法拆除6000平方米临时搭盖,修葺破损路段;开展护河爱水行动,对沿线河道及两岸堆积杂物、淤泥等障碍物进行清理疏通;绿化美化沿线环境,精心栽种了桃树、竹子、三角梅等花木近千棵……

如今,古道不仅“长”出了亭台、绿植与标识,更与周边农田、树木相映成趣,成为村民休憩、观景的“微客厅”。看着古道从“荒草丛生”到“步步皆景”,老一辈的村民刘大叔自豪地说:“现在的古道成了我们休闲散步的好地方,感觉生活环境都变得更美了。”

焕发生态美的不只是古道本身。行至古道支脉穿村而过的岭兜村,河洋溪如玉带绕村而过,溪畔一座石桥横卧碧波,与岸边乌桕相映成趣,“小桥流水人家”的画卷在眼前铺展。不远处李子园里,游客们穿梭其间,轻松摘下一颗颗脆李,尽显“果红叶绿游人乐”的田园风光。

今年,随着罗源县传统村落集中连片整治项目正式启动,生态美也延伸至更多古道沿途村落。“年底前,我们将完成项目清单中明确的传统建筑修缮工程,推进村落建筑风貌品质提升,进一步优化村庄人居环境整治。”罗源县相关负责人介绍,未来将有更多古道沿途驿站、古村落串珠成链,绘就“古道连古村、古村焕新颜”的美好图景。

在产业激活中涵养“幸福感”

古道焕新护住了绿水青山,更成了人们亲近自然、寻访古韵的好去处,直接带旺了周边农家乐的人气。

“现杀老鸭汤不能少,鱼要有一条,客人烧烤的配料够不够……”在凤山镇管柄村,新亭小院主理人林智水正忙着为周末的食客补充食材,咨询预订的电话铃声不时响起。这位土生土长的罗源人,2023年和朋友合伙在古道旁建起这座小院,经营着农家乐、露营烧烤、亲子乐园,时不时还张罗一场热闹的文艺演出。

如今小院里飘着柴火饭香,孩子们在水渠边捉虾捞鱼,大人们则更爱露营烧烤,惬意十足。更妙的是,小院出门不远便是罗宁古官道文化展示馆,一条“徒步古道—露营休憩—文化体验”的沉浸式旅程无缝衔接,受到不少游客的青睐。

“自打古道文化味更浓了,生态更好了,来玩的人也更多了!”近日,为了丰富游客体验,林智水又玩起了新花样,在小院辟出一片向日葵花海,忙得脚不沾地,脸上却始终挂着笑。

古道带来的“幸福感”,写在农家乐老板的脸上,也实实在在地落进了村民的口袋里。“地里的青菜、散养的鸡鸭,都能卖到好价钱。”村民林大姐算起经济账,满脸欣喜。像她这样受益的乡亲不少,单是新亭小院,就经常收购周边农户的食材,还为五位村民提供了就业机会,让他们在家门口就吃上了“旅游饭”。

“生态美了,产业兴了,百姓富了。”这正是罗宁古官道激活文旅产业、赋能乡村振兴的生动写照。游客在山水间拥抱自然,村民在家门口分享发展红利,这条千年古道,正从历史的深处走来,成为滋养一方百姓的“幸福道”。