N海都记者

柳小玲/文 李梓召/图

部分图受访者提供

近日,泉州市档案馆将在全市范围内开展“尺素见丹心——侨批中的抗战印记”主题档案文献展。泛黄纸页间跃动的家国情怀,如时光隧道般将我们拉回那个烽火连天的年代:1931年九一八事变后,日本侵略者的铁蹄不仅践踏中华大地,更波及海外华侨家庭与侨居国人民。民族危亡之际,海外闽籍侨胞心中,家计的忧思与家国的担当交织,从信笺上“还我河山”的呐喊到节衣缩食捐资捐物,从街头义卖的奔走呼号到青年毅然弃业从军——一封封穿越烽火、跨海而来的侨批,正是这段热血历史的忠实见证。

八十余载光阴流转,硝烟早已散尽,这些侨批却化作永不褪色的世界记忆,静静诉说着赤子的家国深情。

侨批传檄:方寸之间的抗日呐喊

泉州市档案馆的库房里,侨批研究员吴阳裕轻轻展开一封封侨批,那些盖在信封与信笺上的抗日印记,瞬间刺破了岁月的尘埃。

记者看到,一封侨批信封背面盖有“怕做亡国奴,勿买日本货”的邮戳,另一封印有“抵制仇货,坚持到底,卧薪尝胆,誓雪国耻”的口号,字字千金,表达了华侨抗日的决心。

“华侨不仅走上街头义卖、印发传单抵制日货,更将抗日声援刻进日常——在侨批封上盖印口号,让每一封家书都成为流动的抗日宣言。”吴阳裕介绍。

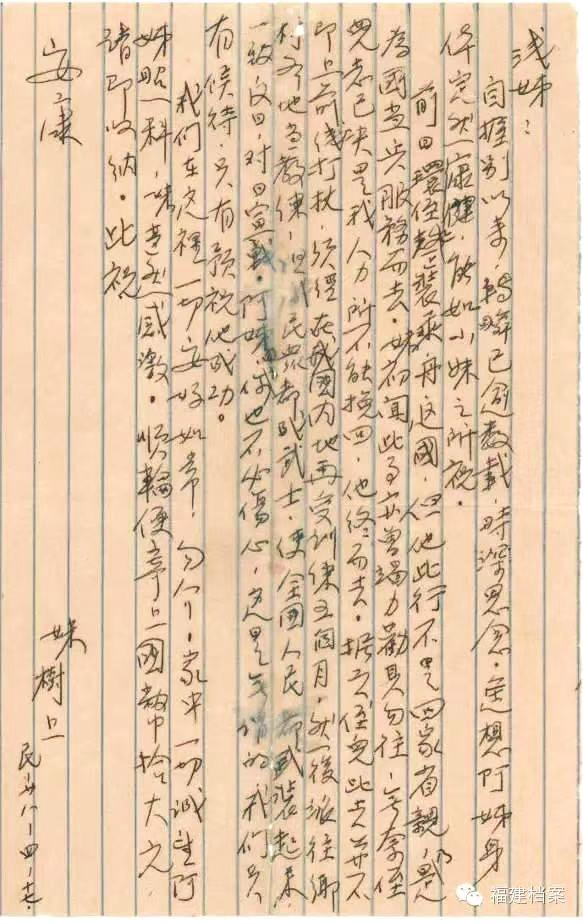

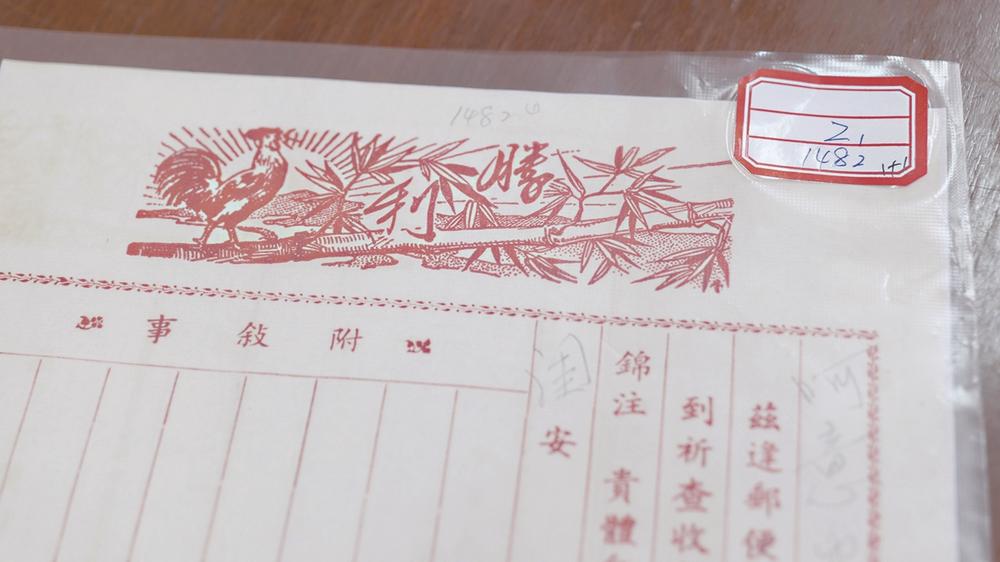

信笺之上,抗战的热忱同样滚烫。记者见到多种抗战主题信笺,有印着讽刺侵略者漫画的“抗日笺”,有临摹岳飞“还我河山”的书法笺,有画着战斗机图案的“航空救国笺”。一封菲律宾华侨蔡乌忍寄给石狮吴扶西的侨批上,信笺顶部印着一幅雄鸡报晓图:朝阳下,一只雄鸡昂首挺立竹梢,旁边题着“胜利”二字。“这‘胜利笺’生动展现了华侨对抗战胜利的深切期盼。”吴阳裕介绍。

泉州华侨历史学会副秘书长刘伯孳收藏的一封侨批尤为特别,信笺上印着蔡廷锴将军头像,两侧“救国”“英雄”四字熠熠生辉。刘伯孳解释,1932年1月28日午夜,第十九路军在蒋光鼐、蔡廷锴指挥下于上海奋起抵抗日军突袭,消息传到海外,华侨视蔡廷锴为民族英雄,特意将他的头像印在信笺上,让英雄的精神随家书传向侨乡的每一个角落。

“这些印在侨批上的符号,将家国大义融入柴米油盐的家书,既映照着特殊年代的社会脉动,又串起了侨乡与海外游子的精神共鸣,是战火中最生动的抗争注脚。”刘伯孳说道。

烽火断邮:万里之外的家国情重

作为家书,侨批是华侨与家人之间温暖而坚韧的情感纽带。在泉州市档案馆整理的抗战侨批中,一封封家书里,生存的焦虑与亲情的温度交织,字缝间满是对家庭的担当,也藏着对战争苦难的无声控诉。

1937年8月4日,菲律宾华侨吴文窍在卢沟桥事变后寄给晋江妻子的侨批里,字里行间浸着焦灼:“事后战争扩大,家信必然断绝,实在是十分为难,一家数口仰仗你;你一定要和母亲共同商量设法度日,多少种点田地,以维持生计……”万里之外的他,既怕与家人失联,又忧心战火中断了侨汇,家人将陷入无以为继的困境。

印尼华侨洪维彩寄给南安妻子的侨批中提及,因政府控制外汇,四月以来未能寄信。吴阳裕介绍,1939年,国民政府推行侨汇管制政策,要求所有侨汇通过官方银行强制兑换法币,忽视侨汇特殊性。在多重因素下,1940年福建侨汇同比暴跌47%。洪家的断汇经历正是百万侨眷绝望的缩影。

“内地的米、其他杂物等都涨价”也非泛泛之言, 吴阳裕进一步介绍,《福建省志·物价志》记载,1940年福建米价较战前暴涨20倍,侨眷赖以为生的汇款,实际购买力已缩水至原值的15%。洪妻信中“每月需多费用”的低语,实则是全家在饥饿线上挣扎的求救信号。而洪维彩“如果有方便的话,我自会多寄,不用担心”的回应,是海外游子在困顿中对家庭的责任和担当。

毁家纾难:点滴聚成的抗战洪流

国难当头,匹夫有责。当时的海外华侨普遍关心祖国的安危,他们节衣缩食,以购买救国公债、常月捐等方式踊跃捐资抗日,为祖国筑起抗敌的后盾。

常月捐,便是东南亚华侨最常见且最见成效的支援抗战的捐款形式。刘伯孳介绍,在晋江侨批馆收藏着一封旅菲华侨詹廷团在1937年写给妻子的侨批,信中说:“因为余在垠埠现在须每月捐款给国家,以为抗敌之费。此乃每个国民应做的事。因为此时若不尽量的捐给国家,国家无了后盾,一旦战败,我们全中国之国民便要皆做了亡国奴。”

一张菲律宾华侨援助抗敌委员会救国常月捐的捐款证明书,证实了詹廷团在1939年7月3日曾向委员会捐了菲币三元——这三元背后,是千万侨胞“积少成多,共赴国难”的信念。

刘伯孳研究发现,1938年成立的菲律宾华侨援助抗敌委员会,三年半内筹得700余万比索捐款,在南侨总会集中汇回国的常月捐中,菲华人士捐款数均占东南亚各地首位。

而在南侨总会统一号召下,华侨的爱国热忱化作更磅礴的力量:特别捐、娱乐捐、航空救国捐接踵而至,购公债、义演、义卖、献金、献机等行动此起彼伏。据统计,1937年至1940年,南侨总会募集抗战义捐达5亿元、寒衣50万件,还有价值250万元的药品。另有资料显示,至1941年12月,海外各地华侨逐月义捐1350万元,其中东南亚华侨月捐数达734万元——这些数字,是侨胞用血汗凝聚的“抗战输血线”。

请缨赴难:华侨青年的血色青春

全民族抗战爆发后,东南亚华侨不仅捐钱捐物,更纷纷组建抗日救亡组织。在这些团体的感召下,许多青年华侨放弃学业、辞掉工作、告别亲人,踏上回国参战的征程。

1939年4月17日,菲律宾华侨蔡乌树寄给晋江姐姐的侨批里,写着一个滚烫的决定:“环侄正整装乘舟返国,但他此行不是回家省亲,乃是为国当兵服务而去”“侄儿志已决,他终而去”。信中特意说明,“环侄”此去并不即上前线打仗,而是再受训五个月,派往乡村当教练,“组织民众都成武士,使全国人民都武装起来,一致反日”。

侨批收藏与研究者黄清海介绍,这是一对姐妹的通信,讲述的是她们的侄子“环侄”在菲律宾姑父厂里工作,家境优渥,却毅然放弃海外安稳生活,执意回国参战。

“从‘环侄’身上能看到闽南人正义与尚武的精神。”黄清海说,“‘环侄’的选择,是千千万万华侨青年投身抗日洪流的缩影,他们或直接参战,或投身后勤、宣传、训练等工作,用青春与热血在中华民族抗战史上刻下不可磨灭的印记。”

2015年出版的《抗战家书》中记载的“菲律宾华侨救国义勇队”,便是这段历史的生动注脚。1937年12月,菲律宾中华民族武装自卫委员会菲律宾分会在报上刊出广告,征召华侨青年回国参战,工人、学徒、店员等踊跃报名,共六七十人参加学习训练,最终挑选精干队员28人,组成菲律宾华侨救国义勇队。1938年1月,义勇队乘船回国,与祖国军民并肩战斗。这支队伍后来更名为菲律宾华侨回国随军服务团,团长沈尔七出生于晋江,曾三度回国作战,未踏入家门一次,牺牲时年仅28岁。

如今硝烟散尽,这些穿越烽火的侨批,早已超越了家书的意义。它们是镌刻着赤子丹心的“世界记忆”,是中华民族在苦难中凝聚的精神密码,让每一个读到它们的人都记得:无论身在何方,中华儿女的血脉里,永远奔涌着对祖国的赤诚。