N海都见习记者 王灵婧

记者 马俊杰 实习生 何嘉骐 文/图

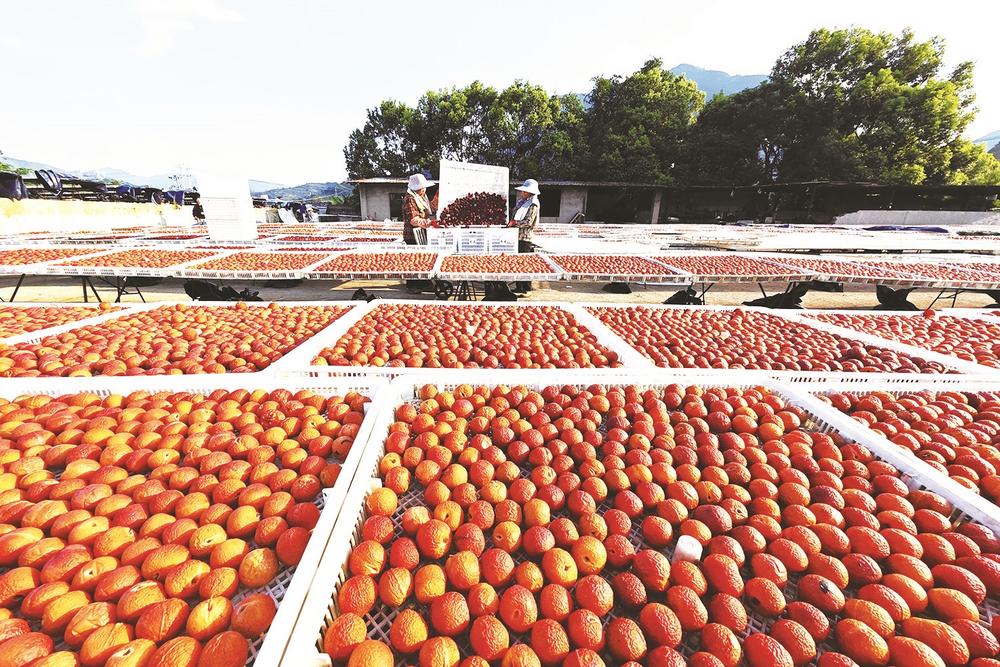

立秋刚过的日头里还带着夏日的灼热,正值永泰县晾晒芙蓉李的季节,山坳里的晒匾,红的、橙的、黄的铺成了一片金色的海,从晒谷场一直排到青石板路的尽头。

仅用盐巴和白糖

六日酿珍味

“有乡必有李,无李不成乡”,作为全国最大的芙蓉李产地,永泰承载着数百年的味觉记忆。据《永泰县志》记载,当地先民为延长李果保存期,摸索出盐腌晒的方法,制成的李干酸甜耐储,曾是茶马古道上的重要零食,至今已有400余年历史。

2023年,永泰李干传统制作技艺入选福州市第七批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

在永泰梧桐镇,制作李干的手艺世代相传。12日下午,记者驱车前往该镇,沿途随处可见村民将竹匾架在家门口,紫红色的李果肉在阳光下泛着油光。

走进梧桐镇李乡食品有限公司,空气中飘着淡淡的果香,晾晒场更是一派繁忙景象。20余名村民头戴斗笠,一手拎着麻袋,一手麻利地筛选出坏掉的李子。60岁的黄长龙是这里的负责人,从小在晾晒场长大,与李干打了一辈子交道。

“从鲜果到李干,要经历6天的‘蜕变’。”黄长龙指着晾晒中的李果介绍,选果、摇青、洗果、摊晒、腌渍、焙李、贮存……每道工序都藏着门道。更难得的是,全程仅用盐巴和白糖调味,无任何防腐剂添加,最大程度保留了鲜果的纯粹风味。

老手艺遇新设备,一天能晒5万斤鲜果

从23岁接过李干制作的接力棒,到如今迈入花甲之年,黄长龙与这门手艺相守了近40年。在他眼中,每一颗合格的李干,都得从“挑剔”的选果开始。“一两二左右的果子最理想,肉厚核小,晒出来口感最佳。”他捻起一颗鲜果,指尖轻捏便知成色。

记忆里的制作场景依然清晰。“早年选果后,得用竹篓来回摇青,把果皮上的天然蜡质蹭掉,这样晾晒时才能吃透阳光。”黄长龙笑着说,“现在好了,选果、摇青、洗果用机器一条龙搞定,一天能处理5万斤鲜果,比以前人工快了好几倍。”

晾晒场里,有着10余年经验的林大姐正戴着草帽翻动李果,竹匾里的果肉在阳光下泛着油亮的紫红。“这活儿得看天也得用心,每天至少翻面两次,保证每块果肉都晒得均匀。”她擦了擦额头的汗解释,暴晒两天后,半成品要拌上盐巴和白糖仔细腌制,再晒足两日才能收储,“得等到10月后再拿出来卖,那时候的李干酸甜得刚刚好,嚼着带劲儿”。

若遇上连阴雨怎么办?“只能启动烘干应急,但晒干的李干颜色透亮、果香更浓,烘干的偏黑,口感总归差口气。”黄长龙告诉记者,在他看来,好李干还是得靠阳光“慢工出细活”。

如今的永泰,芙蓉李早已不是普通的果子。2025年,全县种植面积达13万亩,总产量约14万吨,仅李干年产量就超2000吨。从黄长龙这样的手艺人,到规模化的加工企业,这颗承载着百年记忆的李果,正以“富民强村支柱产业”的新身份,在新时代里继续散发着独特的香甜。