N都市快报 新京报

中国国家地理 科普中国

近日,山东寿光一座“全国最矮的山”火了,这座“山”在当地称为“静山”,东西长仅1.24米,南北最宽处0.7米,北高南低,最高处距地表0.6米,最低处仅0.1米。也有另一种观点,“静山”并非山,而只是一块石头。

这座“全国最矮的山”因“山”的身份引发争议,同时也触发了人们对地理定义与文物认定的思考。

县级文保单位

有专职人员巡查

寿光当地文化部门工作人员王先生告诉记者,“静山”位于孙家集街道一块田里,1983年9月17日,寿光市人民政府以寿政发[1983]第94号文件公布为寿光市第二批县级文物保护单位,有专职人员日常巡查,不准对静山深挖,不准在附近搞建设,防止个别人砸山取石。

王先生说,1935年的《寿光县志》首次记载:县城西南8公里孙家集与马家庄之间,有一山石露出地面,名静山。《寿光县志》(1992版)有载:“地表以下逐渐扩展庞大,莫测其深。”清末寿山15个区中,就有“静山区”。

淄博职业技术大学产业教授、淄博市齐民要术研究会会长赵焘认为,按照现在的勘探技术,很容易知道到底是不是山。

“一块石头取名静山,于是很多人都以为是一座山,而寿光本身没有山,时间久了,当地人就感情而言,愿意觉得这就是山,给人们留下了美好回忆和向往。”赵焘说,多年下来,不管官方民间,认为静山就是山,静山已经有了文化价值。

“地下山体”之说科学吗?

实际上,“静山”早就因其颠覆了人们对“山”的印象而受到舆论关注。2018年《科技日报》报道,寿光市博物馆前馆长郑滨海表示“静山是山,只是大部分山体埋在土地之下”,而中国地理学会会员、专业从事环境地理学研究的吕建树博士则表示,“凭借大部分山体埋在地下,就认为它是山,这种判断不准确,或者说不严谨。”《科技日报》记者请教了中国地理学会地貌与第四纪专业委员会委员张祖陆教授等若干位老专家,他们一致认为,静山是不是山,需要“实地考察探勘后才能得出结论”。

关于山的定义,不只是来自直观感受,还有着一定的规范。学术层面上,“山”按主峰相对高度可分为高山、中山和低山,“高山”指主峰相对高度超过1000米,“中山”相对高度在350米至1000米,“低山”在150米至350米。主峰低于150米的,只能称为“丘陵岗地”。

“静山”仅高0.6米,这一矮小的“山”,与周围“高大”的玉米地形成极大的视觉反差。另外,其长仅1.24米、宽0.7米,这一地表可见的微小体量,也难以让人将其与传统认知中的“山”画上等号。

据媒体报道,在第三次全国不可移动文物普查过程中,按照当时文物认定标准,并没有将“静山”列为不可移动文物。

另外,当地文化部门人士也介绍,从20世纪80年代文物局认定是文物单位到现在,还从来没有对“静山”进行过地质勘探或考古勘探。实际上,地质勘探等科学资料的阙如,也是“静山”引起争议的关键原因之一。

□知多一点

横看成岭侧成峰

原来山的叫法这么多

中国是多山之国,拥有许多壮丽的山脉,其中主要有喜马拉雅山脉、冈底斯山脉、唐古拉山脉、念青唐古拉山脉、横断山脉、喀喇昆仑山脉、昆仑山脉、天山山脉、阿尔泰山脉、燕山山脉、中央山脉等。

其中,除横断山脉和中央山脉为南北走向外,其余均大致为东西走向。二者交叉构成了中国宏伟的地形骨架,这是大自然创造出的最壮观景象。

翻看中国地形图会发现,最常见的是直接称呼“山”,但也有许多以“峰、岭、梁、坡”等命名的,且也不在少数。

山、峰、丘、陵、岭

“山”是对山峰最通用的叫法,也是最多的叫法。汉字“山”最初的形态确实是源于对山的图像的直接模仿。

而“峰”一般指山脉或山地中相对突出、高度较高的山顶部分。

如天山山脉最高峰是托木尔峰,还有世界最高峰——珠穆朗玛峰。

“丘、陵”常出现在地形丘陵地带,丘通常指较小而不太陡峭的山,外观上相对平缓;陵是一种小型山脉,通常是连续的丘陵地带,它们通常呈波浪状或轻微倾斜的形状。通常来说,小土山叫丘,大土山叫陵。

“岭”是山脉或山脊的称呼,它们可以是连续的山脉,也可以是较小的山脊。

峦、岑、峭、嶂、岳

小而尖的山被称为“峦”,强调了山脉中较为纤细而尖锐的山峰,通常坐落于大山脉之间。

小而高的山被称为“岑”,此字最早字形见于先秦《睡虎地秦墓竹简》古隶和《说文》小篆,本义是小而高的山,泛指山,后引申出高、山顶等义,如普陀山最早叫梅岑。

高而陡的山被称为“峭”,而高而险的山叫做“嶂”,通常用来形容那些地形陡峭的山脉,如福建长汀的赤峰嶂、广东惠州的白云嶂等。

高而大的山被称为“岳”,这个词通常用来指代重要的山脉或山脉中的最高峰。

顶、梁、包、坡、尖

“顶”通常指山的顶部,即山峰的最高点,在一些地方,顶还可以指山的山顶平台或山脊等部位。

如峨眉山的最高点峨眉万佛顶,武功山的最高点金顶,泰山最高点玉皇顶,黄山三大主峰之一的光明顶等。

“梁”通常是指在地形上呈狭长、平坦的地势,是由于地质构造所形成的长而窄的山脊,如四川的锅圈梁等。

“包”在我国的分布也具有地域特色,常出现在西南片区中。因为山地众多,当地的人民常将其称为“山包包”。如四川的雪隆包(5527米)、望郎包(4690米)等。

“坡”,通常是因为山体的倾斜面比较明显,诸如四川的百草坡、云南的花椒坡、陕西的五里坡等。

“尖”主要指山峰的形状特征,即山峰的尖锐、陡峭。如浙江省最高峰的黄茅尖、位于安徽的大别山主峰白马尖、江西省和安徽省的省界山峰五股尖。

岗、岗日

“岗”常出现在浙江、福建、广东一带,一般指山体较为平缓的山峰,如杭州牵牛岗等。

“岗日”常出现在西藏,在藏语中,“岗日”是雪山的意思。如除南极和北极以外的世界第三大冰原——普若岗日,还有库拉岗日、玛依岗日、嘎尔岗日等。

这些不同的称谓,丰富了对山脉的描述,这些带有独特的地域文化和地理特征的命名方式,完美地展示出了中国丰富多彩的山地风貌。

无论如何称呼,“山”都是地球上令人惊叹的自然奇迹。

□科普一下

古人如何测量山的高度?

在科技尚未发达的古代,古人要如何测量那些高耸入云的山峰高度呢?

时间回到约1800年前,有一位数学巨匠叫刘徽,他创作了一部数学著作《重差》,又因其第一题测量海岛高、远而得名《海岛算经》。刘徽第一题测海岛,但其数值太高(实际不存在这样的岛),故郭书春等学者认为其实是测泰山之高。

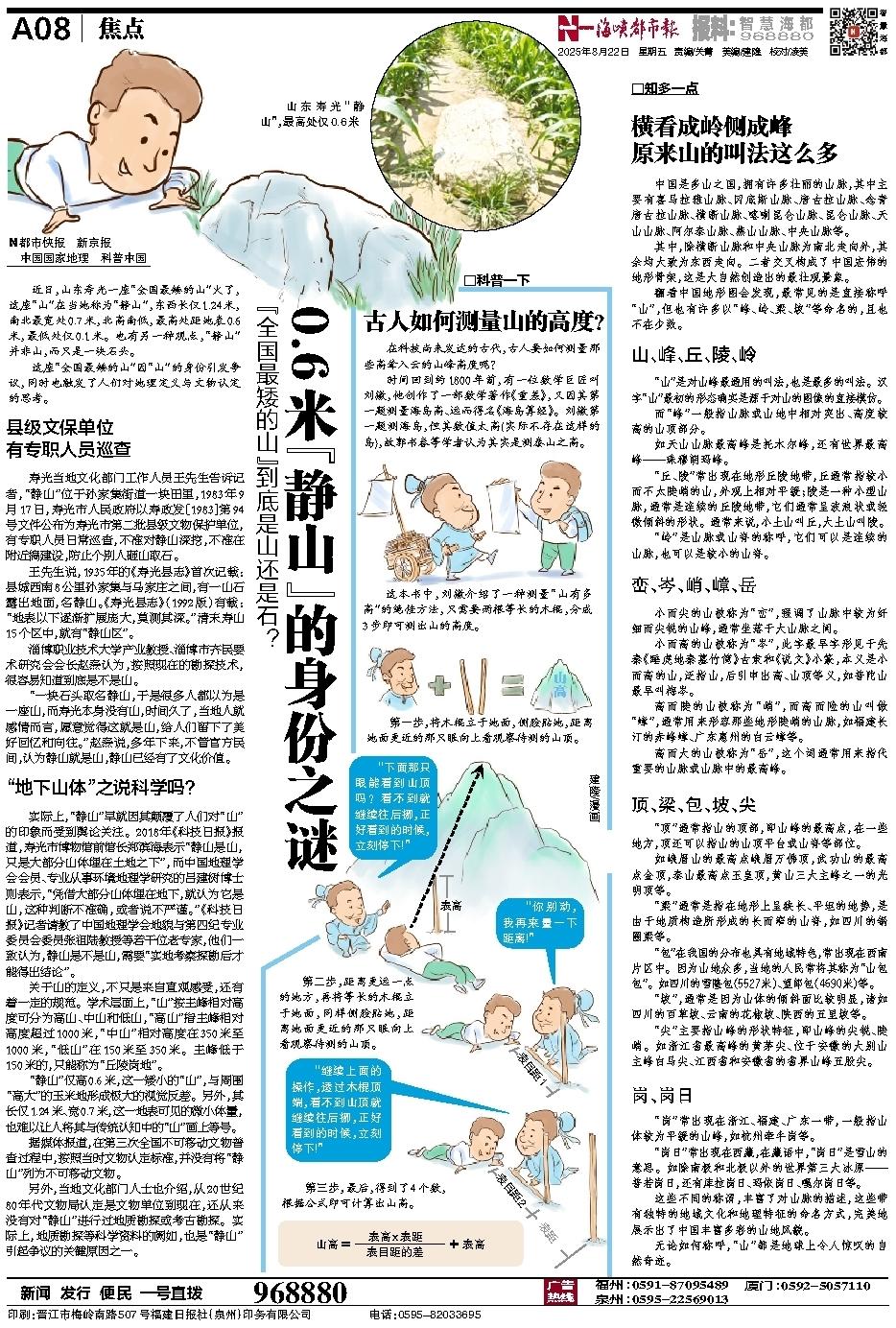

这本书中,刘徽介绍了一种测量“山有多高”的绝佳方法,只需要两根等长的木棍,分成3步即可测出山的高度。

第一步,将木棍立于地面,侧脸贴地,距离地面更近的那只眼向上看观察待测的山顶。

第二步,距离更远一点的地方,再将等长的木棍立于地面,同样侧脸贴地,距离地面更近的那只眼向上看观察待测的山顶。

第三步,最后,得到了4个数,根据公式即可计算出山高。