N海都记者 吴日锦 林良标 文/图

8月25日,泉州台商投资区张坂镇玉埕村,57岁的骆汉逸收到了云南省南洋华侨机工回国抗战历史研究会的邀请函——他和家人将作为南侨机工英烈骆显祖的后裔前去参加南侨机工服务团回国参战系列纪念活动。

1939年,中国抗日战争形势危急,沿海许多重要的港口、铁路相继被日军切断,滇缅公路成为抗战外援物资、弹药补给的重要通道。在南侨总会主席陈嘉庚先生的号召下,大批懂驾驶、会修车的技术人员回国服务。

在这条被誉为“抗战生命线”的滇缅公路上,据不完全统计,3200余名南侨机工,以牺牲1000多人的代价,为抗日战争的胜利做出了不可磨灭的贡献。他们中,有很大一部分来自福建。

三代人接力,83年后家人找到“他”

收到邀请函后,骆汉逸第一时间将消息告诉二哥骆汉聪,当天中午,兄弟俩召集族中后辈到祖厝的厅前燃香、鸣炮,将消息郑重地“说”给已牺牲83年的大伯骆显祖听,也告慰过世多年的父亲骆显荣。

“83年了,我们家里人从来没有忘记大伯骆显祖。”骆汉逸向记者讲述了寻找大伯骆显祖的往事。

抗日战争爆发前,骆汉逸的爷爷奶奶就已经相继离世,大伯骆显祖独自漂洋过海前往马来亚槟城投靠堂亲务工,留下的二弟由村里的一户人家收养,三弟骆显荣则由姑姑抚养。1940年前后,父亲骆显荣还收到大哥骆显祖来信,告知其已经随南侨机工归国服务团到云南参加抗战,“请家里的弟弟妹妹安心,等战事缓息会转道回乡一趟”。

然而,骆显荣等来的却是一纸牺牲通知书。此后几十年,这成为了骆显荣埋藏在内心深处的痛楚。2007年,骆显荣弥留之际,特意交代骆汉逸兄弟姐妹几人,一定要找到骆显祖的埋身之地,然后去祭拜大伯。

机缘出现在2023年4月13日,骆汉逸偶然间在社交平台刷到了“老兵回家”志愿者孙春龙为泉州籍南侨机工英烈江龙泉寻亲的视频。骆汉逸将大伯骆显祖也是南侨机工的往事讲给儿子骆杰锋听,希望儿子在网上多留意这方面的信息。不久后,儿子和侄子骆国山从相关网站及云南档案馆里找到了骆显祖参加南侨机工归国服务团的名册资料,在南洋华侨机工历史研究会林晓昌会长的帮助下,又获得了更多资料。

今年4月,林晓昌来到泉州,将多份证明骆显祖身份和经历的宝贵档案材料复印件交给骆汉逸。

档案显示,骆显祖服务于西南运输处“华侨先锋第一大队驾驶士分队”,任“分队副”等职。在提升骆显祖为“分队副”的保荐书上写着,“骆显祖回国服务多年且技术品性学识均佳”。1942年5月,骆显祖及同伴在运输途中,“一路因照料公文及指挥车辆,备受丰劳即患疾病”,当月17日病逝于下关医院。

“中国不会亡,抗战到底,握着最后胜利”

8月29日,泉州华侨历史博物馆即将于9月2日开展的“中流砥柱——泉州华侨与南侨总会主题展”完成布展,不少烽火家书,记录下泉州华侨的家国之情。

1937年12月27日,菲律宾华侨孙秀长给晋江东石双亲写了一封信。信中,他细致分析抗战战况与胜利前景,叮嘱家人,“战争之秋,亲戚间需相互爱护、协力共济,对难民应予救济”,更恳请双亲,“勿违‘四海之内皆兄弟’之训,量力捐输,以慰前线将士忠魂,切不可一毛不拔伤义”。

泉州华侨历史博物馆副研究馆员刘春艳介绍,1938年10月10日,南洋华侨筹赈祖国难民总会(简称“南侨总会”)成立,成为南洋华侨抗日救亡团体的最高领导机关。这一组织的诞生,让南洋华侨首次打破地域、帮派、政治倾向与阶层界限,凝聚成支援祖国抗战的强大力量,而泉州华侨正是其中的中流砥柱。

泉州旅菲侨领李清泉首倡组织南侨总会,同安籍泉裔侨领陈嘉庚出任主席,李光前、陈延谦等泉籍侨领担任常委。两届南侨总会代表大会上,泉州华侨更是核心力量:1938年成立大会168名代表中,泉州华侨占52人;1941年会员大会177名代表中,泉州华侨有57人。领导层中,泉州华侨占比也超半数,成为南侨总会运作的关键支撑。

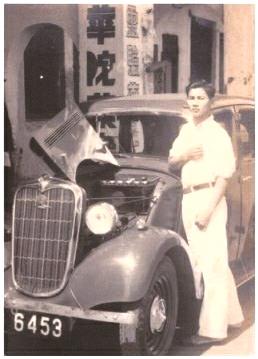

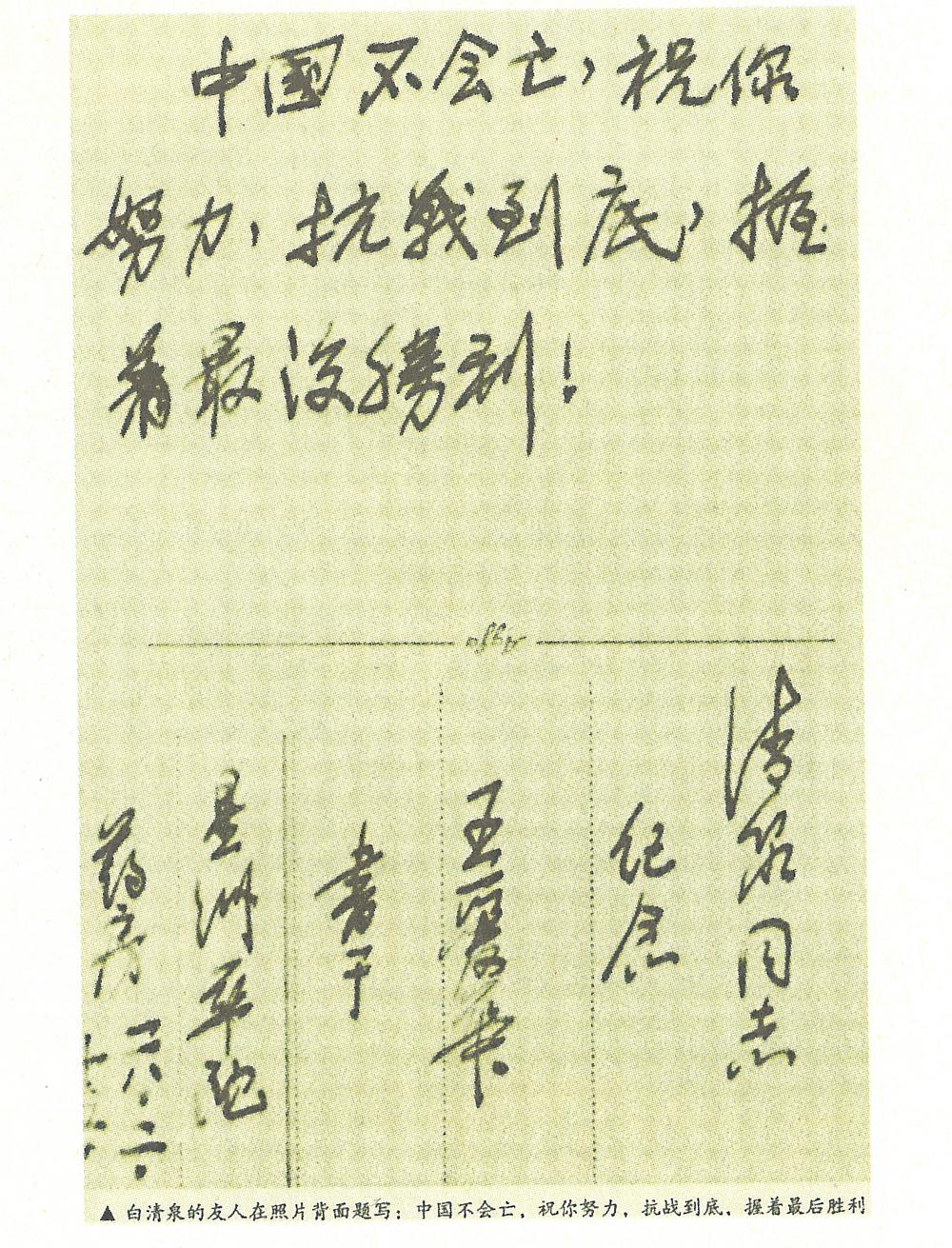

据不完全统计,南侨机工回国服务团中,仅泉州籍华侨就多达242名。刘春艳说,福建华侨对抵抗侵略保家卫国的信念,就像首批归国的新加坡机工队队长白清泉友人王爱华赠其照片题词所言:“中国不会亡,抗战到底,握着最后胜利!”

不少南侨机工,还没找到回家的“路”

“这是我们这辈人该有的历史担当。”8月20日,在泉州市丰泽区华城小区,年逾古稀的林少川告诉记者,自1985年起,40年来,他走过了全国8省60余个县市区,写了上千万字文稿,为南侨机工保留下了大量翔实的史料和人物访谈纪实。

1985年8月15日,经陈允敦、蔡若水先生的介绍,在华侨大学华侨研究所任职的林少川见到了泉州南安籍泰国华侨机工蔡汉良。“抗战胜利仅仅过去40周年,他们怎么能被遗忘?”林少川说,蔡汉良跟随南侨机工归国服务团在滇缅公路出生入死的经历,很快被他写成文章编入华侨大学《华侨史讲义》。该文经厦门大学陈毅明老师转给陈嘉庚之侄、新加坡中华总商会会长陈共存阅看后,陈共存先生鼓励并资助他开始了全国范围内的南侨机工专题调研。

那年9月起,林少川带着录音机、照相机和陈共存写给全国各地侨联的亲笔信,与幸存的一百多位南侨机工以及部分牺牲机工的遗属见面,抢救整理了大量一手资料。

越是深入了解,林少川越觉得南侨机工的可歌可泣可敬。他说,南侨机工在当时的滇缅公路要过“险路关”、“雨季关”、“瘴疟关”、“空袭关”,有时一天连着牺牲七八人,为了不耽误赶路,大家只能用衣服包裹着战友的尸体,带着他们继续前行。然而面对这些,南侨机工在给海内外亲人写信时,不忘夸赞云南的美景。

令林少川肃然起敬的,还有广大华侨“家与亲人是我所爱,但破碎的祖国更让我牵挂”的赤子情怀。这是25岁的泉州籍马来亚槟城女教师白雪娇“逃跑”回国前留下的家书,她也是南侨机工群体中仅有的5名女性之一。

2022年10月29日,最后一名南侨机工蒋印生离世。时至今日,还有不少南侨机工像泉州籍英烈江龙泉一样还未能找到回家的路,找到他们在故乡的亲人。

林少川说,云南南侨机工纪念墙上的名字还有缺失,希望有朝一日,这些名字完全被补齐。令人欣慰的是,现在越来越多的人加入了助力“老兵回家”志愿者的行列,就如南侨机工群体中闪耀的“爱国爱乡”的福建精神一般,永不熄灭。