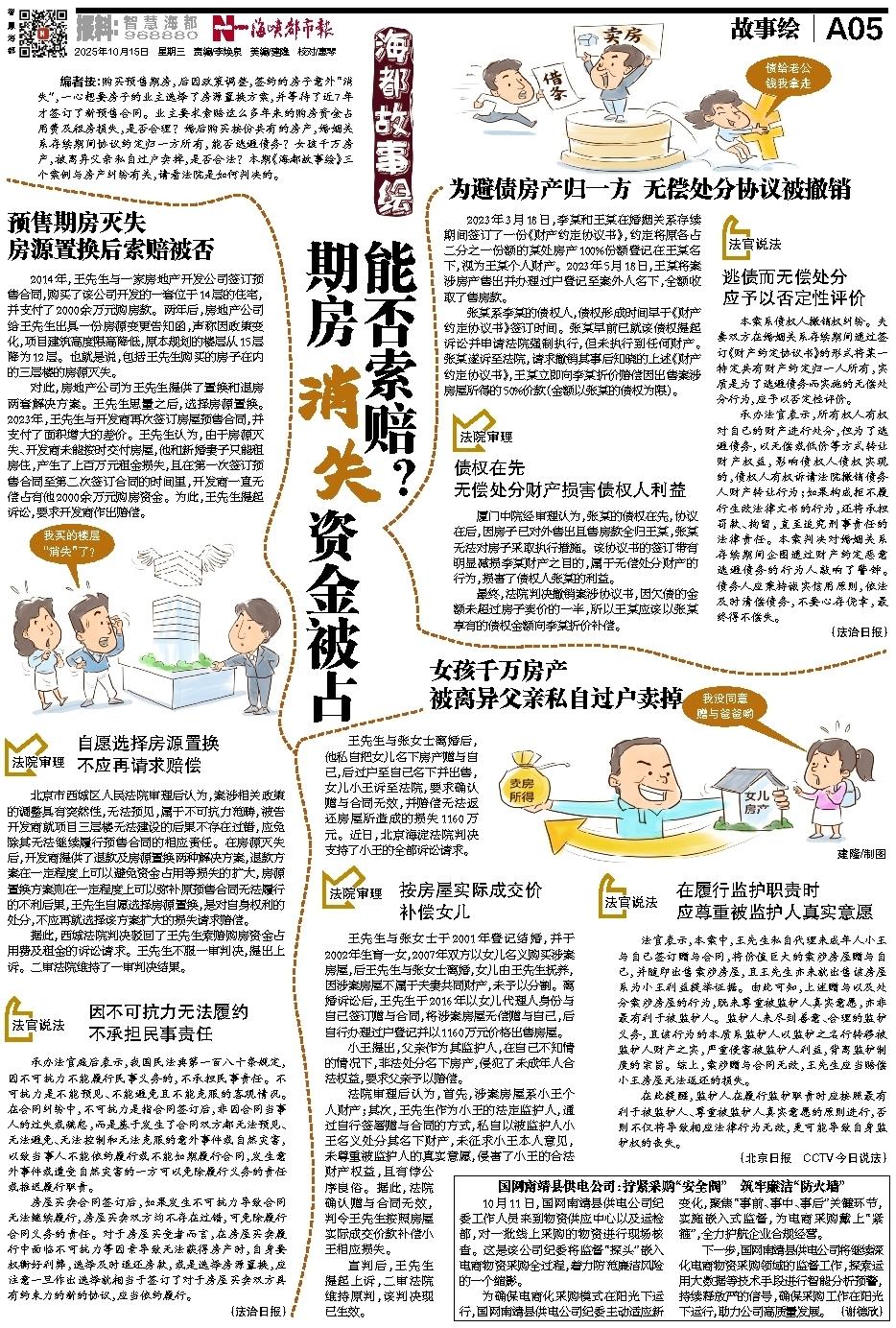

编者按:购买预售期房,后因政策调整,签约的房子意外“消失”,一心想要房子的业主选择了房源置换方案,并等待了近7年才签订了新预售合同。业主要求索赔这么多年来的购房资金占用费及租房损失,是否合理?婚后购买按份共有的房产,婚姻关系存续期间协议约定归一方所有,能否逃避债务?女孩千万房产,被离异父亲私自过户卖掉,是否合法?本期《海都故事绘》三个案例与房产纠纷有关,请看法院是如何判决的。

预售期房灭失

房源置换后索赔被否

2014年,王先生与一家房地产开发公司签订预售合同,购买了该公司开发的一套位于14层的住宅,并支付了2000余万元购房款。两年后,房地产公司给王先生出具一份房源变更告知函,声称因政策变化,项目建筑高度限高降低,原本规划的楼层从15层降为12层。也就是说,包括王先生购买的房子在内的三层楼的房源灭失。

对此,房地产公司为王先生提供了置换和退房两套解决方案。王先生思量之后,选择房源置换。2023年,王先生与开发商再次签订房屋预售合同,并支付了面积增大的差价。王先生认为,由于房源灭失、开发商未能按时交付房屋,他和新婚妻子只能租房住,产生了上百万元租金损失,且在第一次签订预售合同至第二次签订合同的时间里,开发商一直无偿占有他2000余万元购房资金。为此,王先生提起诉讼,要求开发商作出赔偿。

法院审理

自愿选择房源置换

不应再请求赔偿

北京市西城区人民法院审理后认为,案涉相关政策的调整具有突然性,无法预见,属于不可抗力范畴,被告开发商就项目三层楼无法建设的后果不存在过错,应免除其无法继续履行预售合同的相应责任。在房源灭失后,开发商提供了退款及房源置换两种解决方案,退款方案在一定程度上可以避免资金占用等损失的扩大,房源置换方案则在一定程度上可以弥补原预售合同无法履行的不利后果,王先生自愿选择房源置换,是对自身权利的处分,不应再就选择该方案扩大的损失请求赔偿。

据此,西城法院判决驳回了王先生索赔购房资金占用费及租金的诉讼请求。王先生不服一审判决,提出上诉。二审法院维持了一审判决结果。

法官说法

因不可抗力无法履约

不承担民事责任

承办法官庭后表示,我国民法典第一百八十条规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。在合同纠纷中,不可抗力是指合同签订后,非因合同当事人的过失或疏忽,而是基于发生了合同双方都无法预见、无法避免、无法控制和无法克服的意外事件或自然灾害,以致当事人不能依约履行或不能如期履行合同,发生意外事件或遭受自然灾害的一方可以免除履行义务的责任或推迟履行职责。

房屋买卖合同签订后,如果发生不可抗力导致合同无法继续履行,房屋买卖双方均不存在过错,可免除履行合同义务的责任。对于房屋买受者而言,在房屋买卖履行中面临不可抗力等因素导致无法获得房产时,自身要权衡好利弊,选择及时退还房款,或是选择房源置换,应注意一旦作出选择就相当于签订了对于房屋买卖双方具有约束力的新的协议,应当依约履行。

(法治日报)

为避债房产归一方 无偿处分协议被撤销

2023年3月18日,李某和王某在婚姻关系存续期间签订了一份《财产约定协议书》,约定将原各占二分之一份额的某处房产100%份额登记在王某名下,视为王某个人财产。2023年5月18日,王某将案涉房产售出并办理过户登记至案外人名下,全额收取了售房款。

张某系李某的债权人,债权形成时间早于《财产约定协议书》签订时间。张某早前已就该债权提起诉讼并申请法院强制执行,但未执行到任何财产。张某遂诉至法院,请求撤销其事后知晓的上述《财产约定协议书》,王某立即向李某折价赔偿因出售案涉房屋所得的50%价款(金额以张某的债权为限)。

法院审理

债权在先

无偿处分财产损害债权人利益

厦门中院经审理认为,张某的债权在先,协议在后,因房子已对外售出且售房款全归王某,张某无法对房子采取执行措施。该协议书的签订带有明显减损李某财产之目的,属于无偿处分财产的行为,损害了债权人张某的利益。

最终,法院判决撤销案涉协议书,因欠债的金额未超过房子卖价的一半,所以王某应该以张某享有的债权金额向李某折价补偿。

法官说法

逃债而无偿处分

应予以否定性评价

本案系债权人撤销权纠纷。夫妻双方在婚姻关系存续期间通过签订《财产约定协议书》的形式将某一特定共有财产约定归一人所有,实质是为了逃避债务而实施的无偿处分行为,应予以否定性评价。

承办法官表示,所有权人有权对自己的财产进行处分,但为了逃避债务,以无偿或低价等方式转让财产权益,影响债权人债权实现的,债权人有权诉请法院撤销债务人财产转让行为;如果构成拒不履行生效法律文书的行为,还将承担罚款、拘留,直至追究刑事责任的法律责任。本案判决对婚姻关系存续期间企图通过财产约定恶意逃避债务的行为人敲响了警钟。债务人应秉持诚实信用原则,依法及时清偿债务,不要心存侥幸,最终得不偿失。

(法治日报)

女孩千万房产

被离异父亲私自过户卖掉

王先生与张女士离婚后,他私自把女儿名下房产赠与自己,后过户至自己名下并出售,女儿小王诉至法院,要求确认赠与合同无效,并赔偿无法返还房屋所造成的损失1160万元。近日,北京海淀法院判决支持了小王的全部诉讼请求。

法院审理

按房屋实际成交价

补偿女儿

王先生与张女士于2001年登记结婚,并于2002年生育一女,2007年双方以女儿名义购买涉案房屋,后王先生与张女士离婚,女儿由王先生抚养,因涉案房屋不属于夫妻共同财产,未予以分割。离婚诉讼后,王先生于2016年以女儿代理人身份与自己签订赠与合同,将涉案房屋无偿赠与自己,后自行办理过户登记并以1160万元价格出售房屋。

小王提出,父亲作为其监护人,在自己不知情的情况下,非法处分名下房产,侵犯了未成年人合法权益,要求父亲予以赔偿。

法院审理后认为,首先,涉案房屋系小王个人财产;其次,王先生作为小王的法定监护人,通过自行签署赠与合同的方式,私自以被监护人小王名义处分其名下财产,未征求小王本人意见,未尊重被监护人的真实意愿,侵害了小王的合法财产权益,且有悖公序良俗。据此,法院确认赠与合同无效,判令王先生按照房屋实际成交价款补偿小王相应损失。

宣判后,王先生提起上诉,二审法院维持原判,该判决现已生效。

法官说法

在履行监护职责时

应尊重被监护人真实意愿

法官表示,本案中,王先生私自代理未成年人小王与自己签订赠与合同,将价值巨大的案涉房屋赠与自己,并随即出售案涉房屋,且王先生亦未就出售该房屋系为小王利益提举证据。由此可知,上述赠与以及处分案涉房屋的行为,既未尊重被监护人真实意愿,亦非最有利于被监护人。监护人未尽到善意、合理的监护义务,且该行为的本质系监护人以监护之名行转移被监护人财产之实,严重侵害被监护人利益,背离监护制度的宗旨。综上,案涉赠与合同无效,王先生应当赔偿小王房屋无法返还的损失。

在此提醒,监护人在履行监护职责时应按照最有利于被监护人、尊重被监护人真实意愿的原则进行,否则不仅将导致相应法律行为无效,更可能导致自身监护权的丧失。

(北京日报 CCTV今日说法)