随着《三国的星空》在国庆长假期间上映,三国的故事再次受到大家的关注。怎样才算是“三国”?如果把曹操、袁绍、关羽、周瑜等人都纳入其中,我们通常认知的三国历史,实则是明代小说《三国演义》所界定的“后汉三国史”。其具体时间跨度,始于汉灵帝中平元年(184年)黄巾起义爆发,止于西晋咸宁六年(280年)司马炎派兵灭吴,时长96年。

在博物馆中,珍藏着不少“三国”时期的文物,通过这些文物,可以一窥那段尘封的历史。

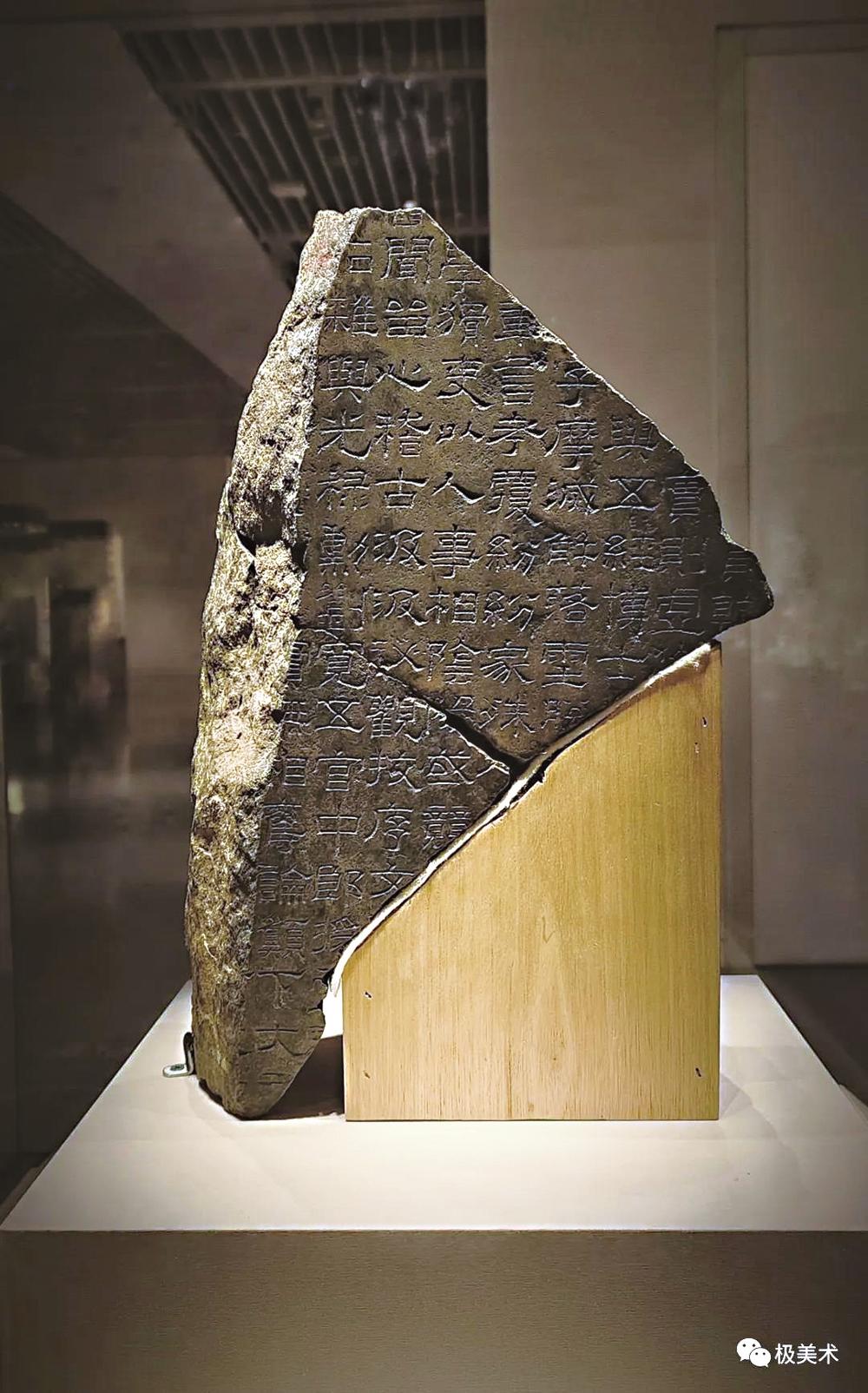

熹平石经

见证动荡之始

中国国家博物馆的藏品中,有两块珍贵的石刻残片。它们出土于河南偃师的一个普通小村庄——佃庄。在东汉时期,其旧址属洛阳偃师,是全国最高学府——太学的所在地。彼时,太学生人数多达三万人。当时太学生研读的经书(儒家经典),均为相互反复抄写而成,难免出现错漏。

到了熹平四年(175年),汉灵帝下令,由蔡邕(他既是大学问家,也是大书法家,其女蔡文姬在中国文化史上亦颇具名气,这对父女都是“三国故事”中的相关人物)等人以隶书誊写定版“七经”,分别是《诗》《书》《易》《礼》《春秋》《公羊传》《论语》,其中前五部即人们常说的“五经”,《公羊传》是对《春秋》的注解,《论语》在宋代以后成为“四书”之一。光和六年(183年),誊写完毕的经书被镌刻于石碑之上,立于太学内,供读经人校对经文正误,这便是著名的“熹平石经”。从这一年起,太学立碑之处成为全国各地文人向往的圣地。46通刻有经文的石碑,吸引着当时的读书人纷纷前来诵读抄写,每日车水马龙,人声鼎沸,街道都被堵塞。

据研究印刷史的学者介绍,“熹平石经”的出现,对中国印刷术的发明起到了推动作用。汉代虽已发明造纸术,但对文化传播起决定性作用的印刷术尚未问世。“熹平石经”作为官方认定的儒家经本,是当时所有读书人渴求的读经范本,可并非所有人都能亲临太学瞻仰、摹写经文,于是一种新的方法——传拓技术应运而生。据说,东晋时期的“书圣”王羲之,早年练习书法时所用的范本便是“熹平石经”。人们从拓墨技术中获得启发,进而促进了雕版印刷术的发明。

令人遗憾的是,就在蔡邕刻完“熹平石经”并将其立于太学的第二年,即中平元年(184年),规模浩大的黄巾起义爆发,这也正是我们熟知的后汉三国英雄故事的开端。此后,“熹平石经”便命运多舛,但也正因它诞生于黄巾起义前夕,才得以见证后汉三国时期的分裂与统一、历史的变迁与更迭。

陶耳杯映照

曹植跌宕人生

在曹魏时期的文物中,最为珍贵的当数一件陶耳杯。耳杯,又称羽觞,是后汉三国时期极为常见的酒具。其平面形状接近双手合掬形成的椭圆形,左右两侧的杯耳,恰好与双手的拇指位置相对应。

这件陶耳杯虽分量不重,价值却极高,只因它的主人是曹操的第四个儿子、大名鼎鼎的曹植。想必大家都记得那首《七步诗》:“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急?”从中反映出曹植的才华与无奈的命运。

曹植生前使用过的这件陶耳杯,出土于山东东阿的曹植墓中。据史料记载,曹植并不受其兄曹丕待见。曹丕在位期间(220年至226年),曹植被迫多次搬家,所封之地大多土地贫瘠。后来曹丕去世,其子曹叡继位,即魏明帝。在太皇太后的干预下,曹植总算被侄儿安置到土地肥沃的东阿。

考古人员发现,曹植墓中的随葬品仅有陶耳杯等少量陶器和几件玉器。

曹操的“百辟刀”有多神?

无论从史书记载还是从三国文物来看,钢铁已被广泛应用于刀矛剑戟、铠甲兜鍪。

早在西汉中期,中国武器材质就完成了从青铜到钢铁的转变。

刘备先祖中山靖王刘胜墓出土的一柄青铜剑,制作精良、锋利依旧。在刘胜墓中还出土了性能优异的钢铁刀剑和铁甲,铜铁武备并存于一墓的现象正是过渡阶段的缩影。

考古学家和科技工作者对河南巩义铁生沟、郑州古荥镇等汉代大型冶铁工场遗址以及窖藏、墓葬中出土的铁器遗物进行了研究,发现在两汉时期我国钢铁技术发展迅速,大大领先于其他国家和地区。汉代炼钢技术出现了一大创举,即炒钢的发展和成熟。炒钢不再以块炼铁为原料,而是对熔融状态的生铁进行搅拌脱碳从而获得钢材。

三国时期,上承两汉钢铁冶炼技术之遗产并加以发展,形成“戈矛成山林,玄甲耀日光”的景象。史书记载,曹操曾命人制作“百辟刀”五枚,除自己佩戴外还赏赐诸子。曹植作赋描述制刀的场景,曰:“炽火炎炉,融铁挺英。乌获奋椎,欧冶是营”,据此推测很可能是先炒钢,再制成百炼钢。刘备、孙权也都有制造优质刀剑的记录。诸葛亮麾下的刀匠蒲元已经探索出不同水质对淬火效果的影响,他的作品被誉为“神刀”。

两枚金印揭秘

张昭生前事

“内事不决问张昭,外事不决问周瑜”,三国时期东吴重臣张昭家族墓去年11月在江苏南京被发现,此次发现的张昭家族墓由8座墓葬构成。

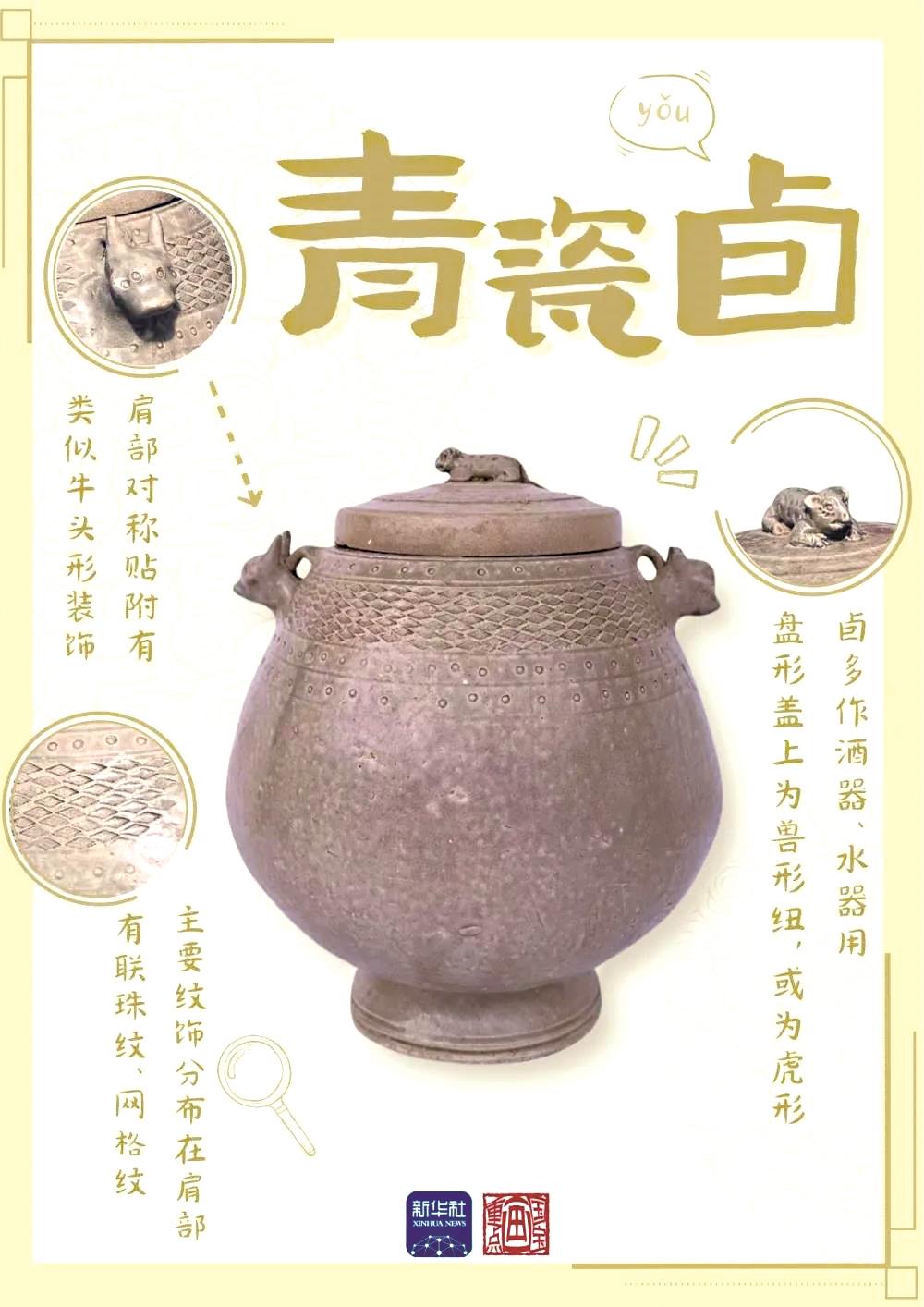

南京市考古研究院副研究馆员陈大海说,张昭家族墓出土的部分青瓷器制作精美、釉色莹润,是六朝青瓷佳品。

墓中出土的一件青瓷卣,堪称六朝时期青瓷珍品。目前考古发现的六朝时期青瓷,要么单独发现盖子,要么单独发现容器,这件青瓷卣的难能可贵在于其完整性。

作为确定张昭墓的关键物证,墓内出土的两方龟纽金印均为2.4厘米见方,一枚有“辅吴将军章”字样,一枚有“娄侯之印”字样。金印上的铭文与《三国志·吴书·张昭传》记载吻合,孙权当上东吴大帝后,拜张昭为“辅吴将军”,封为“娄侯”。

两方金印均为张昭生前使用,为官制印,非私印。这两方金印可能是在封泥上使用,即不是盖在纸上,而是盖在泥上。

三国时期的“合同”

原来是动词

简牍,中国古代一种独特书写材料,细条形的称“简”,方形的称“牍”。不少现代生活中的事物,在1700年前就早有“三国版”。

研究人员在2022年湖南郴州渡头古城遗址出土的渡头吴简中,首次发现了三国时期完整的“合同文书”,让我们得以进一步感受古代契约制度的智慧。

古人将农民的耕地情况、纳税数量等内容一式三份书写在木简上,并在顶端书写一组占满宽度的“同文”符号,然后把它一剖为三,分别交给官府机构、监管机构、农户保存,和今天用复写纸写的三联单很像。

官府核对时,只需将独立的木简合在一起,观察“同文”符号能否合准即可。“同文”字样相合,称为“合同”。

三国时期的“户口簿”

记载着百家姓里没有的姓氏

1996年,在湖南长沙走马楼出土了十余万枚三国吴简,数量约占全国出土简牍总数的三分之一,内容涵盖政治、经济、军事、文化、司法等,为研究三国时期孙吴政权的社会真实状况提供了第一手资料。

除了数量庞大的赋税简,长沙走马楼三国吴简中还有2万多枚户籍简。它们与现代的户口簿作用相似,记载着户主、家庭成员、住址、年龄等信息,与现代的户口本作用相似。

其中,一枚户籍简记载了三国时期孙吴政权管理下,烝平一家人的“户口簿”。简上记载,40岁的烝平住在平阳里,家庭主要成员有70岁的母亲“委”、28岁的妻子“取”、4岁的儿子“右”、7岁的侄子“杋”。

“烝”是出土简牍中首次发现的,连百家姓里都没有的姓。在长沙走马楼三国吴简中,这样罕见的姓氏还有“菰”。

“菰”姓在10万余枚长沙走马楼三国吴简中,只见“菰政”一个姓名。“菰”即茭白,《晋书·张翰传》记载:“翰因见秋风起,乃思吴中菰菜。”专家推测,古人也许是因为喜欢这种美食,所以就将其融入姓氏文化之中。

三国时期烽火连天,使得史料保存尤为困难,三国吴简的发现为我们了解当时的社会生活、户籍、赋税和司法制度等,提供了重要的依据。这里的三国没有风起云涌,只有简牍的只言片语拼凑出的波澜不惊,它用当时生活的细节让遥远的历史有了血肉。

(综合北京晚报、人民日报、新华、央视新闻)