N海都记者 宋晖 吴臻

虽然这几天还挺凉快,但这雨水过后,气温很快就会飙升。想一想,那偶尔刮来的夏风,扫过城市的每个角落,袭人的热量,头皮都发麻了……

如今的都市中的人们只会说“太热了”“热死了”……我们不妨拿起古诗文,读一读,我们不禁惭愧:我们的词汇是如此贫瘠!这期《慢读》,我们带大家读一读古诗文中的夏日,形象、生动、妙趣横生,“苦夏”也可以那么“优雅地热着”。读过这些夏日之诗,或许我们会从心底里生出一些凉意。

古往今来皆苦夏

古诗在唐宋是一个高度,诗仙、诗圣、诗佛肯定是标杆,他们会如何写夏日?

李白不减豪放之风,一上来就脱了上衣,躲进林子里避暑——《夏日山中》中,李白是这么写的:“懒摇白羽扇,裸袒青林中。脱巾挂石壁,露顶洒松风。”

诗圣杜甫似乎有些怕热,在他的《夏夜叹》里,开始两句就是对酷暑的控诉:“永日不可暮,炎蒸毒我肠。”直呼天气热,心都静不下了。

唐朝王毂虽名气不大,但一首《苦热行》却把夏日之苦写得入木三分:“祝融南来鞭火龙,火旗焰焰烧天红。日轮当午凝不去,万国如在烘炉中。五岳翠干云彩灭,阳侯海底愁波竭。何当一夕金风发,为我扫却天下热。”诗中的“阳侯”指的是掌管波涛的神仙,王毂在这里却说阳侯要在海底发愁了,可以感受到当时已是热得人神共愤。

诗魔白居易的避暑方式是躲在屋里,凉由心生。白居易《夏日》这么写:“东窗晚无热,北户凉有风。尽日坐复卧,不离一室中。中心本无系,亦与出门同”。他的《消暑》亦有这样的表达:“散热由心静,凉生为室空。”

诗佛王维最爱四季,他写春天是“人闲桂花落,夜静春山空”,写秋天是“空山新雨后,天气晚来秋”,写冬天是“草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻”。那么,夏天呢?王维这么写:“积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑。漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。山中习静观朝槿,松下清斋折露葵。野老与人争席罢,海鸥何事更相疑。”这首诗是王维在辋川庄写下的生活片段,堪称是他描写夏天写得最好的诗,这首诗写出了夏天雨后人的优哉、惬意,景的清幽、广阔,字字句句都流露出了作者对山林生活的热爱。

宋朝的夏天也一样难熬,宋朝王令《暑旱苦热》中前句“清风无力屠得热,落日着翘飞上山”,直接开门见山地吐槽夏日的风太不给力了。在宋朝杨万里的《夏夜追凉》诗里:“夜热依然午热同”,这真是知己呀!至少在福州,常常会有一段时间的夜热,昼夜的温差不大,人如同在热水里煮着,连个逃的地方都没有。杨万里的《夏夜追凉》提到了他的避暑方式:杨万里去家中的竹林待着。要知道草木多的地方,气温下降几摄氏度,都有空调的效果。

古诗中的福建夏日

热,是夏日唯一代言词。那么在诗人眼中,福建的夏日又是怎样的?我们注意到唐诗中涉及福建的不在少数,不乏描写福建的夏日。

在刘禹锡《送唐舍人出镇闽中》诗中是这么描写的:“闽岭夏云迎皂盖,建溪秋树映红旌。”在刘禹锡的眼中,福建的夏天是白云朵朵。

朱熹对福建夏日的描写则是早晚温差大。淳熙二年(1175)七月二十五日,朱熹自崇安五夫里至潭溪,再从那里出发,至夜方至云谷。云谷亦是芦峰,跨建阳、崇安二县境。峰顶有谷地,地高气寒,上多飞云,朱熹取名云谷。当时朱熹写下了《七月二十五发潭溪,夜登云谷,翌旦赋此》。诗中写道:“怀山不能寐,中宵命行轩。亭午息畏景,薄暮登危峦。峻极逾百磴,萦纡欲千盘。行行遂曛黑,月落天风寒。”这不,早早准备好行装,却因中午天气炎热,至傍晚才出发。峰峦高峻,登山的石磴小道萦纡弯曲近千盘,走了又走,直至月落西天,寒风飕飕。

辛弃疾觉得福州的夏天很美,尤其是西湖。他在《贺新郎·翠浪吞平野》描述了福州西湖的夏日:“烟雨偏宜晴更好,约略西施未嫁。”苏轼咏杭州西湖名诗:“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”辛弃疾却说福州西湖更美,因为它就像西施还没有出嫁前那种自然清新,不需要任何涂脂抹粉。

诗人在闽避暑有招

萨都剌是元代著名诗人、画家。公元1355年,萨都剌调任福建,担任闽海福建道肃政廉访使,在闽三年,他写下了不少咏闽诗,其中也有不少与避暑相关的诗文。萨都剌在《石林即事》是这么描述的:“蒲扇屏山紫竹床,岭南五月似秋凉。”农历的五月,已过了立夏时节,福州恰是夏季。萨都剌消暑设备可谓齐全,蒲扇、凉席都带上了,于是感慨“五月似秋凉”。

福建多山,萨都剌所写的《同杨子承李伯贞避暑乌石山饮天章台二首》中,提到了乌山:“晚凉上乌石,置酒天章台。夕日下山去,海风吹月来。”吹着海风,喝着酒,这样的避暑方式确实逍遥。

朱熹在他的《四季诗》中归纳了他的避暑之法——“古木被高阴,昼坐不知暑。”大树底下好乘凉!这才是王道啊!

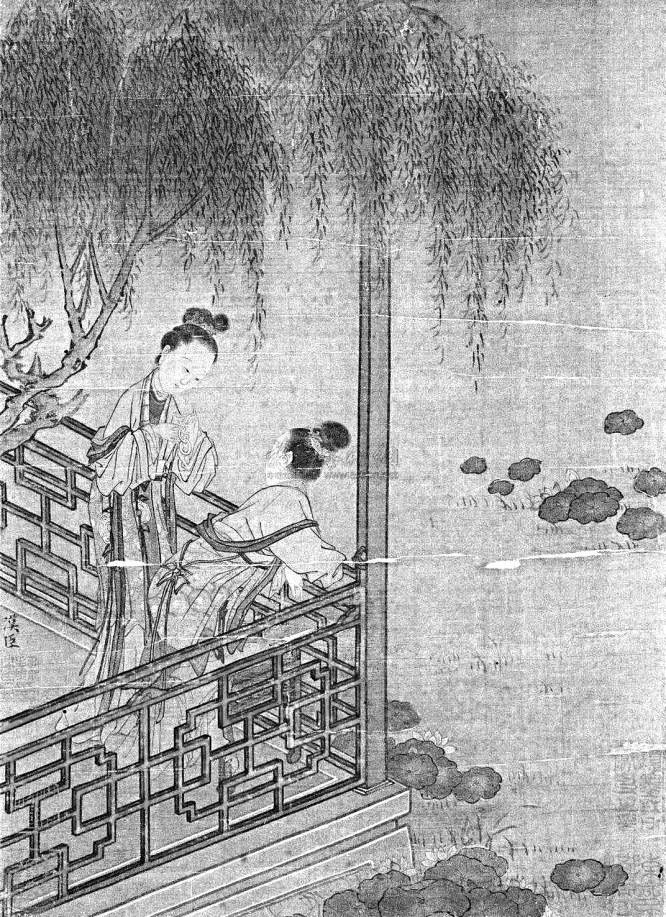

北宋名臣,书法家、茶叶专家蔡襄在闽的避暑方式,更为有趣。如今被收藏在台北故宫博物院的《暑热帖》,就将福建夏日的热表达得淋漓尽致。帖是写给一位“富二代”——李端愿(字公谨)的,写于1052年6月的汴京。

那年年初,他刚为皇帝呈上了自己写的《茶录》两篇。而那年夏天,汴京确实很热!蔡襄在书房里放了一个大水缸,实在很热就窝在水里读书,他和朋友戏谑说这是葛洪缸,东晋的葛洪喜欢在夏天的时候,将自己灌醉,然后跳到水中沉入水底。当然,除了水缸,蔡襄应该不缺团扇、瓷枕、障日棚、凉床。但即使有这些消暑设备,蔡襄还是觉得酷热难耐。

正当蔡襄烦恼时,有朋友给他推销一套犀角做的文玩,他看着很喜欢,一问价格,一百五十贯铜钱,又觉得略贵了些,他不懂行情,就先叫朋友把犀角文玩留下了,待后再做决定买或不买。那个人走后,蔡襄想到,前不久,恰好李公谨因一些糟心事,给他写了一封信,他喜欢玩这玩那。蔡襄想了想便走到书桌前,提笔给李公谨写了封短信:“襄启:暑热,不及通谒,所苦想已平复。日夕风日酷烦,无处可避,人生缰锁如此,可叹可叹!精茶数片,不一一。襄上,公谨左右。牯犀作子一副,可直几何?欲托一观,卖者要百五十千。”

蔡襄在那个夏天写的那封信札,总给人丝丝凉意,这不仅是因为他在信里感叹人生如同苦夏,不仅是他赠友精茶用于消暑,还在于他在那个酷热难当的夏日里,将自己剥离为两个蔡襄:一个留在烈日之下;另一个学会接受。在他的文字和书法里,透出的是文人的随兴自如!

五音戏《云翠仙》来榕演出

五音戏,有着近三百年的历史,是中国稀有剧种之一,被列入首批国家级非遗保护项目。今晚,取材于蒲松龄《聊斋志异》同名小说的五音戏《云翠仙》在福州海峡艺术中心歌剧院上演,国家一级演员、梅花奖得主、非物质文化遗产传承人吕凤琴将担任主演。

此次来榕演出的五音戏《云翠仙》,将由山东省淄博市五音戏艺术传承保护中心编排演出。剧中讲述了美貌心善的狐仙云翠仙为报救命之恩,甘愿放弃千年道业,自媒自嫁落魄书生,在短暂的幸福时光后,经历磨难,终使得夫妻二人劫后重逢,破镜重圆的感人故事。

《云翠仙》作为五音戏历史上第八部聊斋系列剧目,于2005年创排以来,一经上演即引来无数赞誉。该戏还曾荣获中宣部第十届精神文明建设“五个一工程”戏剧奖、文化部第十四届文华奖“优秀剧目奖”、山东省第八届精神文明建设“精品工程”特别奖、山东省泰山文艺奖等众多重量级奖项。其主演吕凤琴凭此剧一举斩获第二十四届梅花奖、第十届中国艺术节文化奖、上海白玉兰主角提名奖等诸多荣誉。(李艳玲)

《海边的钢琴》出版

近日,我省作家陈毅达的长篇小说《海边的钢琴》由言实出版社出版。

《海边的钢琴》讲述了主人公金大成在丧妻多年后按女儿要求回到家乡海龙屿,和不期而遇的钢琴教师杜品等人之间发生的纠葛。小说最后用一个开放性的结尾,让矛盾爆发,给读者留下想象空间。

陈毅达近年接连发表两部长篇小说,均与“海边”有关:《海边的钢琴》,是对个体困境的关注与抒写。《海边的钢琴》不仅在题材上与海关联,而且在笔法上也体现出海的鲜明特征:当文字浪潮退却,对现实困境的追问就犹如贝壳,在沙滩上按压出深深浅浅的平仄,于读者心中奏响无声的钢琴乐。另一部是《海边春秋》,重在笔削历史。2019年,《海边春秋》获得第十五届精神文明建设“五个一工程”奖“优秀作品奖”。2020年,又入选中国图书评论学会组织评选出的2019年度“中国好书”。

两部作品呈现了作者近年来在写作上的意图:聚焦海边题材,为时代发声,为理想战斗。 (吴臻)