N海都记者 吴日锦 林良标 文/图

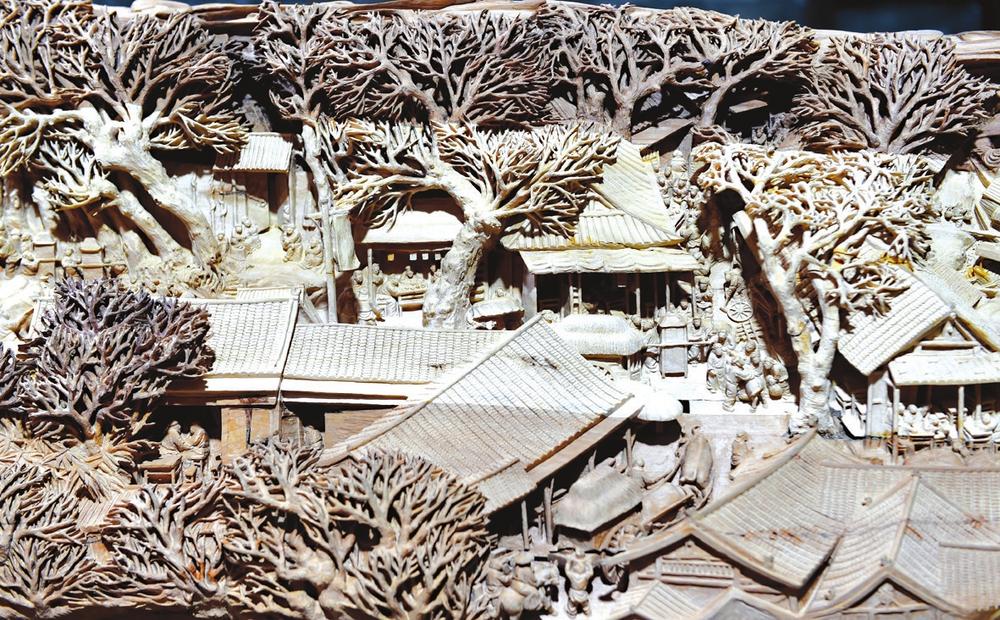

你见过木雕版《清明上河图》吗?近日,惠安籍中国工艺美术大师郑国明精心创作的大型木雕作品《清明上河图》完美收刀。这件长6米、宽接近半米的作品,选用整根紫檀木,以北宋著名画家张择端的《清明上河图》为蓝本,用浮雕的形式再现了这幅名画中的不少经典场景。历时三年创作的作品面世后,引发不小反响,使得今年6月被列入国家级非物质文化遗产名录的泉州木雕,又成了圈中的热门话题。

会耍五祖大刀的大师 曾是木匠小帮手

郑国明出生于惠安螺阳霞光村,在这个素有建筑与雕艺之乡美誉的地方,学点木工技艺,并不是啥稀奇事,郑国明也不例外。小时候每逢寒暑假,他总喜欢往隔壁大队的几位老木工家里钻,东瞧瞧西看看,或帮师傅们递个凿子,扶扶木头。大家看他天资聪颖,人也勤快,都喜欢上了这个编外的小帮手。

一来二去,郑国明居然学会了一些简单的木雕技艺。他用毛笔把家里一对挑水用的木桶画上花鸟,从木匠师傅那儿借来刻刀,雕雕凿凿后再涂上颜色,竟引得左邻右舍啧啧称赞,人生中的第一件雕刻作品,让郑国明收获了自信。

走进国明雕刻艺术馆,记者看到,海神妈祖温婉雍慈,自在观音庄严慈祥,郑成功目光坚毅,《剃头》《磨剪刀》古早味浓浓,《春晓》《朝夕》《秋声》则充满了新时代的气息,常人眼中没有生命的木头,经过雕琢,蜕变成一件件令人惊叹的艺术品。

仔细观察,郑国明的作品有个鲜明的特征——贴近生活。今年64岁的郑国明,是个热爱生活的人,木雕创作之外,写写画画、唱唱小曲,最近又学会了一套五祖大刀,他还把这些日常拍成小视频,分享到社交媒体。

通过木雕作品引导大家向上向善

“首先你得技术过硬,让市场先认可你,凭借技艺养活自己,养活企业。”上世纪80年代初,郑国明从南安工艺厂的临时工干起,一直干到了惠安二轻美术工艺厂厂长。他让大伙弄来当地的黄杨、龙眼等木材,把惠安女、黄牛犁地等当地人十分熟悉的人物、情景,雕刻成木雕作品,这些生活味十足的作品,一时成了热销品。

上世纪90年代初,改革开放热火朝天,郑国明也下了海。凭借着过硬的木雕技艺,他从仿真彩木雕做起,把生意做到了东南亚、西欧,甚至在沙特阿拉伯留下了足迹。一货柜一货柜的产品,让郑国明的口袋渐渐鼓了起来,但也让他深思,没有灵魂的工艺品,永远只能被贱卖。

转折来自台湾同胞的一单古寺庙订单。考察了很多地方后,郑国明发现,大多寺庙用材讲究,人物和文化背景却缺乏系统性的布局。郑国明认为,寺庙是传统文化的延伸,应该通过木雕作品,把民众信仰中神佛慈悲悯人、普度众生的正面形象展示给民众,引导大家向上向善。他把这个想法与客户沟通后,立即赢得了对方的赞许,主题寺庙完工交付后,在当地引起了强烈反响。

此后,郑国明新作佳作不断,《霸王别姬》《浩然正气》《自在观音》《同根生》等作品相继获得国家级大奖,他也从普通的匠人成长为中国工艺美术大师。

一根木头,之所以能成就一件好作品,是因为匠人一斧一凿不断地为其做减法,人生也是如此,不断舍弃才能找到最后真谛。成名后的郑国明悟到了这个道理,渐渐放下经营业务,潜心创作。

在传承与出新中延续木雕艺术

郑国明为自己的雕艺作品订立了标准——主题鲜明通俗易懂,贴近生活实用。他认为,艺术家应该让受众在实用中享受到美,在感官的冲击中受到启迪,一件艺术品,要么能让人感受美,要么能让一个人有所开示,否则就是一件废品。

创作桃园三结义主题根雕《同心酒》时,他认为作品的要义在于同心,结义只是表达形式,所以把表现的重点放在了同心上。创作四大名山巨幅屏,他花了两个月时间走遍四大名山的主要景点,眼观、目

测、心摩、脚量,以至于作品的最终呈现效果,连他自己都有些吃惊。

郑国明常说,知识在窗外,创新在路上,只要善于观察,往往能获得意外的惊喜。有一回,他带客人在崇武古城游赏海景,突然,沙滩上的一对母子映入他的眼帘,母亲正低头弯腰扶着幼子嬉戏,从后面望去,呈现出一个大圆。他顿悟,这个圆圈不就是一代人圆一代人梦想的经典缩影!一件极富人生哲理的作品《圆》,应运而生。作为福州大学厦门工艺美术学院的客座教授,他的课堂常常座无虚席,深受学生们的欢迎。郑国明说,别人是把一种技法传授50个人,他则把50种技法教授给一个人。

从学徒到技术员到雕艺师,从非遗传承人到中国工艺美术大师,再到如今的中国工艺美术大师专家评审,郑国明一直在思考,一直在创新。在郑国明的心目中,木雕艺术从民俗中来,到民众中去,从传统中来,在创新中延续。他希望自己在传承与出新中,为下一代人创造出新的传承标准。