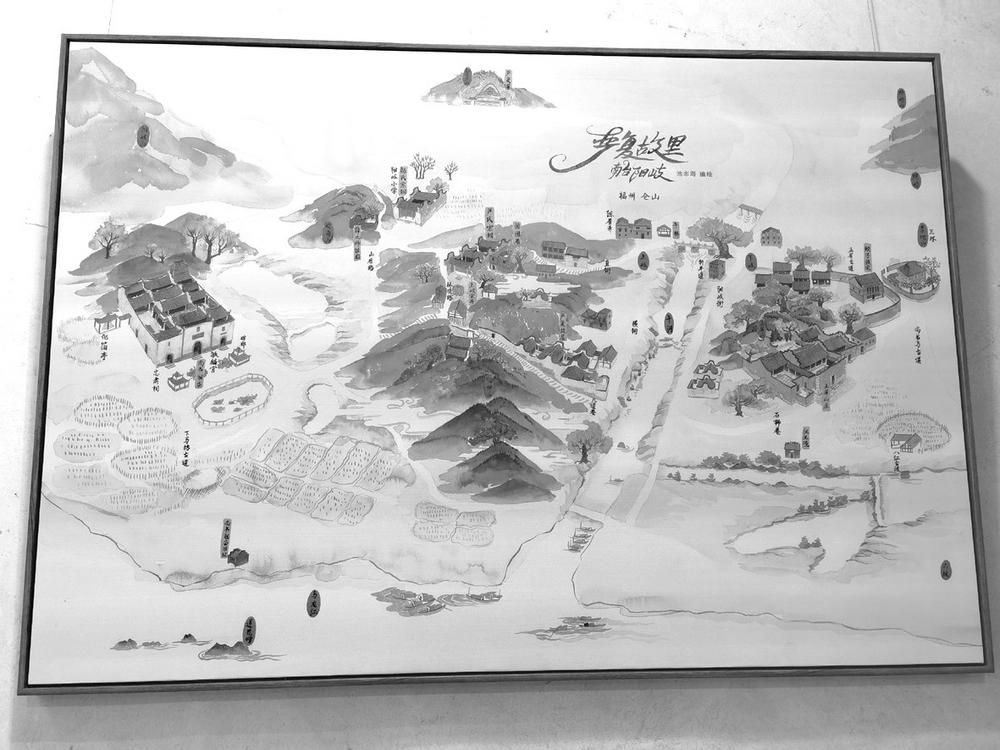

位于福州仓山区的阳岐村曾是福州的水路交通要道,早在唐宋时,就是泉州、兴化、福清、永泰的船舶进出福州的重要渡口。然而这个古老的村落引起人们注意则是因为严复——这位在中国近代文化思想史上有着重要地位的人物便是“长于斯,葬于斯”。去年,严复故居完成修缮,近日,故居内的布展工作也已结束,负责严复故居布展的是文化学者、策展人陈初越,他策划过严复北大展、严复故宫展,他告诉海都记者,故居展陈验收后即可开放。

严复故居又称“大夫第”

严复故居的历史,要从阳岐严氏家族来闽说起。在唐末,严怀英跟随王潮入闽,战功卓著,于是被封为“朝请大夫”,镇守福州。在选择自己居所时,因“阳崎山多灵石,水无浊流”,于是福州阳岐便有了严氏一族。严怀英在此处建起来的严氏祖居,门前一直挂有“大夫第”的牌匾。值得一提的是,严复的墓志上也刻着“清故资政大夫”。从严怀英算起,1000多年过去了,这里先后出了两位大夫,也应了“大夫第”美名。

现存的严复故居建筑物是明代时重建的,占地745平方米。古厝格局并不算大——二进三开间。走进故居大门,一进天井随即映入眼帘,这里种有两棵古树,一棵是桂花,一棵是含笑。古人喜欢在天井里种桂花、含笑:中了科举就叫折桂,心花怒放。天井西侧是严复童年读私塾的地方。

这里的展牌上记录了严复童年的足迹:1861年,9岁的严复被父亲送回阳岐,到他五叔严厚甫开办的私塾读书,直至11岁才被接回南台家中,可好景不长,14岁时父亲不幸去世,再次搬回了老宅,靠妈妈“十指作耕耒”过生活。

“很多人都认为郎官巷是严复的故居,其实并不完全。”策展人陈初越告诉记者,郎官巷算是严复晚年寓所。1920年末,严复迁回福州,才住进郎官巷。

四个展区,主题各不同

与郎官巷内严复生平展不同,严复故居的布展以4个主题展现这位大宗师的人生印记。

进入一进大厅,正中间便是严复先生的油画像。画中,先生站立的地方是阳岐的午桥。门柱上有三副楹联:“旧事重温疑述梦,故人小聚胜还乡”是林纾所写联;“五岳圭棱九河气势,六经根柢廿史波澜”是沈葆桢联;“旧学商量加邃密,新知涵养转深沉”则是严复写的朱熹名句。

顺着引导,来到第一展室,这里的主题为“严谨治学”。室内的壁纸、照片还原了严复的求学生涯。陈初越告诉记者,1867年,15岁的严复进入福州船政学堂之后,所学课程有英文、算术、几何、代数、化学、地质学、天文、航海……与现在的初、高中课程相比,一点儿都不容易。1871年船政学生包括严复驾驶练船“建威”完成了北起辽东、南至新加坡的远洋训练,当时严复才19岁。

第二展室的主题则是“首倡变革”。严复是晚清维新运动最重要的理论家。他力倡变革,以“鼓民力、开民智、新民德”为目标,呼呈救亡图存,唤醒同胞。他的译著和评论,宛如巨石投入深潭死水,震撼中国思想界,产生深刻影响。严复的思想为维新运动、辛亥革命乃至新文化运动奠定了理论基础,并产生持续影响。

第三展室主题为“追求真理”,以《天演论》等一系列西学书籍为内容,带出严复“字字由戥子称出”的译著。

第四展室主题为“爱国兴邦”:1904年,严复在伦敦与孙中山会晤,谈及中国出路,严复对孙中山说,救国根本,端在教育。展室内串起了爱国者的一生。

严复的思想并未过时

“为什么把第二展室的主题定为‘首倡变革’?这就要从严复和戊戌变法的关系说起。”陈初越说,严复从英国学成归国,先应聘在福州船政学堂任教习,后又调到天津北洋水师学堂任总教习,1890年升至总办(相当于校长)。甲午战争,清廷战败后签订了《马关条约》。战争中,严复留学英国的11个同学,一下子失去了5个,天津水师学堂毕业的200多学生,也伤亡过半。这给原本还心心念念要参加科举的严复以巨大的打击,他在甲午海战之后,写了一系列政论:《原强》《原强续篇》《论世变之亟》《辟韩》《救亡决论》……这些文章被收集在第二展室内。“也正是严复的五篇政论以及此后的八大译著,使得他成为当之无愧的维新变法最重要的理论家,梁启超赠严复‘哲学初祖’一语,是心悦诚服的。”陈初越说,严复的言论以及《天演论》的风行,也引起了光绪皇帝的关注。推荐人是一位叫王锡藩的翰林学士,他推荐的人,除了严复,还有林旭。

1898年9月,严复到乾清宫,觐见了光绪皇帝。可惜两个人见面还不到十天,就发生了震惊中外的“戊戌政变”,严复也在八国联军入侵之后,被迫离开了天津。

陈初越说:“1921年,严复在遗嘱第一句写下:‘须知中国不灭……’末句说:‘……须念己轻群重,切勿造孽。’‘中国不灭’是严复一生笃定的信条,‘己轻群重’是严复对自我与社会的思考结论。同在1921年,中国共产党诞生。革命先驱们接过了严几道先生的思想火炬,走进暴风骤雨的历史深处,而‘爱国’与‘科学’的炬火,从不曾熄灭。2021年,中国摆脱贫困,奔向小康,人民有了更多自信。放眼世界,又面临新的变局。中国向世界呼唤:携手共克时艰,加强全球治理,构建人类命运共同体。我们深深感到,严复先生的思想并未过时,仍然闪耀着真理的光芒。”