N海都记者 刘露

“细雨生寒未有霜,庭前木叶半青黄。”霜降已过,立冬即至,但在福建大多数地区,却如这句诗中所描写的“未有霜”“叶青黄”,恰是秋意正浓的时节。有人说,如果秋天有颜色,那一定是金黄色;如果秋天有味道,那一定是桂花香。自古以来,桂花与秋天就是一对CP。本期《慢读》,我们一起探寻“桂中蜜史”。

此“桂”非彼“桂”

桂花,又名“岩桂”“木犀”等,是我国木犀科木犀属植物,其花虽小,却馨香馥郁,深受国人喜爱。人们常说的月桂、肉桂,虽也有个“桂”字,却属于樟科。前者花朵芳香,后者枝叶带香,因此在早期的古代文献中,若不加注释也常被混淆。

早在《山海经·南山经》中就专门提到了“桂”:“南山之首曰鹊山。其首曰招摇之山,临于西海之上,多桂,多金玉。”招摇山具体在哪,至今没有定论;而这里的“桂”指肉桂还是桂花,也不得而知。明朝王象晋编撰的《群芳谱》中,把牡桂、箘桂、肉桂(前二者实为肉桂的不同品种)和桂花中的金桂、银桂、丹桂一起放入了药谱中。清代所编的《广群芳谱》,将肉桂与桂花区分开来。

一向以芳草美人自拟的屈原,在他的《离骚》《九歌》《远游》中常常提及“桂”,仅在《离骚》中就有11次之多。但为何还会被李清照埋怨“骚人可煞无情思,何事当年不见收”(意指屈原赞美过许多名花异卉,却没有提到桂花,因此不平)?在东汉王逸的《楚辞章句》中能找到答案。王逸在解释屈原的“奠桂酒兮椒浆”这句时,后加注一句话:“桂酒,切桂置酒中也;椒浆,以椒置浆中也。”桂花如此细小,何须再切?可想而知,这里的桂酒指的是放有切断的桂木的酒。而其他的“桂棹”“桂桨”“桂旗”多半也是指肉桂而非桂花。

今人常说“桂冠”,为何是桂之冠?三国时魏国繁钦的《弭愁赋》中有“整桂冠而自饰,敷綦藻之华文”之句,意思是用桂枝编织头冠来打扮自己,取其清香高洁之意。这里编织桂冠的桂枝,其实都是肉桂,而非桂花树。

文人咏桂也画桂

古往今来,咏桂者甚多。在台湾学者潘富俊所编著的《草木情缘——中国古典文学中的植物世界》(商务印书馆)一书中曾做统计,在中国古典文学作品中出现过的灌木种类中,桂出现的次数,仅次于梅与桃,由此可见古人对桂的偏爱。

在清代文人李汝珍创作的长篇小说《镜花缘》中,将桂花与牡丹、梅、兰、竹、菊、莲花等共十二种列为上等,称其类“或古香自异,或国色无双,此十二种,品列上等”。

唐代诗人王维也曾留下“人闲桂花落,夜静春山空”的诗句。唐代诗人白居易有“有木名丹桂,四时香馥馥。花团夜雪明,叶翦春云绿”。向来喜爱桂花的宋代词人李清照也评价它“自是花中第一流”。

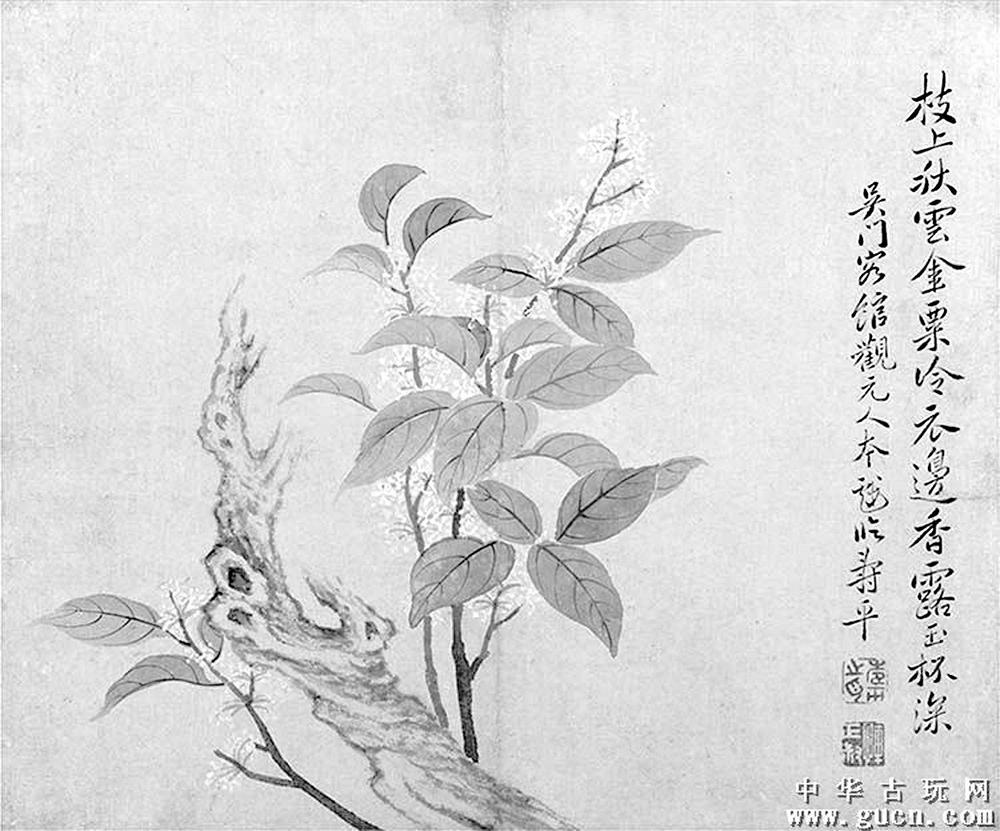

除了咏桂,古人也爱画桂。宋代宋徽宗、李嵩、马和之等人都画过桂花。明代才子唐伯虎也曾画有《嫦娥执桂图》,并题诗云:“广寒宫阙旧游时,鸾鹤天香卷绣旗。自是嫦娥爱才子,桂花折与最高枝。”近代中国绘画大师齐白石也爱画桂,《桂花双兔图》是他的代表作。桂花树下一黑一白两只兔子,可爱至极。

舌尖上的广寒香

如今人们提到桂花,总会联想到月亮、嫦娥。在《淮南子》中写到了嫦娥奔月的故事,里面也提到了伐桂的吴刚。里面写道:“羿请不死之药于西王母,托与姮娥。逄蒙往而窃之,窃之不成,欲加害姮娥。娥无以为计,吞不死药以升天。然不忍离羿而去,滞留月宫。广寒寂寥,怅然有丧,无以继之,遂催吴刚伐桂,玉兔捣药,欲配飞升之药,重回人间焉。”于是,后来的不少诗文中,也常把月宫、广寒等与桂树联系在一起。宋代的杨万里一首《咏桂》云:“不是人间种,移从月中来。广寒香一点,吹得满山开。”

在古代民间,“广寒糕”是一种人见人爱的糕点,宋代福建美食达人林洪所著的《山家清供》中就有记载,广寒糕其实就是桂花糕,用桂花、米粉蒸制而成,带有桂花香气。古代科举每当考试之年,应试者家属及亲友都会制作“广寒糕”,相互赠送,取“广寒高甲”“蟾宫折桂”之意。

《山家清供》中也记载了广寒糕的制作方法:“采花略蒸,曝干作香者,吟边酒里,以古鼎燃之,尤有清意。”将桂花蒸后晒干,用以焚香。如今人们食用桂花,也多是取其清气。桂花酿酒、桂花煮粥、糖渍桂花,甚至加入各类饮品甜品中。宋代朱羿曾有一首《王令收桂花蜜渍埳地瘗三月启之如新》,描写了收集落地的桂花后进行蜜渍、封坛埋藏,三月后取出色香如新的过程。

在“中国丹桂之乡”福建浦城,这里的人们也制作糖渍桂花、桂花茶、桂花酒等各种与桂花相关的美食。据资料记载,浦城栽培桂花的历史长达2200多年。这里的桂花,朵大瓣厚、艳丽如丹、清香袭人、甜而不腻,入选中国国家地理标志产品。如今这里的人们制作的桂花产品对外销售,也使桂花成为浦城的一张“金色”名片。