N白撞雨(福建省黄檗禅文化研究院副院长)

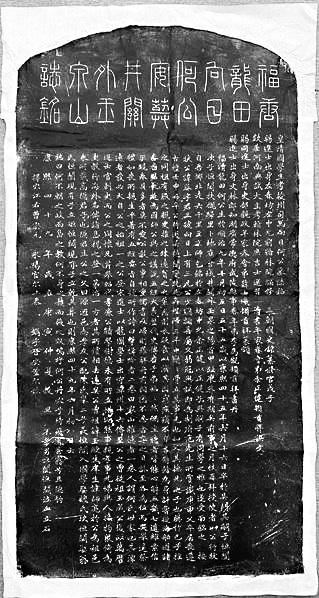

近日,福建省黄檗禅文化研究院专家在进行黄檗遗迹考察时,发现一块康熙四十九年立石的墓志铭,铭主是福清龙田的何葵,号向日。这块墓志铭不仅记载了何葵“尝从海舶游诸番”,而且给番国国君讲四书五经,最后被封“国师”。由此来看,这块墓志铭,记载的是清代早期福建对外海上交往,是对外文化传播的重要文物。

舶游诸番说五经

墓志铭主人何葵,福清龙田人,国子监毕业的太学生,官职是州司马,这个职务是知州的佐官。墓志铭没有记载何葵在哪里为官,但讲到何葵“时游吴越”,康熙四十五年,五十五岁的何葵卒于“吴门”。“吴门”可能是在今天苏州一带。

明代抗倭名将俞大猷有“大船出于福清县,中小哨船出于龙溪等县”的说法。铭文记载,何葵“尝从海舶游诸番”。这不仅说出了古代福清海滨县邑的特点,而且点明了福清“海舶”出海“游诸番”的经常性交流。

福清地处台湾海峡之滨,有着较长的海岸线和南北拱卫的兴化湾、福清湾两大天然避风良港。所以,古代福清航海事业极为发达,不少福清人远渡重洋到海外拓殖或贸易。古代福清航海的优势,历史性地融入了海上丝绸之路,福清人所从事的不仅是商品货物的贸易,更有着中华文化的传播与交流。

何葵在跟着海船出海游历“诸番”时,被“番君长延为国师”。番国的国君为什么延请何葵为“国师”?因为何葵给他们“讲说五经大义和历代史传”,不仅番君受用,而且番国的王子们也都“帖帖然”。

“五畿七道”在哪里

墓志铭写道:“五畿七道,虽素信巫觋,奉贝多者莫不爱公、敬公,争相重儒书。”说的是五畿七道之人,虽然迷信女巫和男巫这些巫师的祈祷,但是信奉佛陀佛教的人,都尊重爱戴何葵,争相阅读儒家经典著作。

那么,“五畿七道”是哪里?“五畿七道”是古代日本的全土在律令制下的行政区域划分。“五畿”指京畿区域内的五国,京畿之外的其他领土则仿中国唐制,共分七道。五畿七道制度自奈良时代开始实施,直到明治初期的废藩置县为止,但部分道名仍沿用至今。由此可断定,何葵“游诸番”,是“五畿七道”之“番”,也就是日本的一些“藩国”。从墓志铭的记载,可以明确的是,何葵在康熙年间所去的“诸番”,就是日本江户时期的一些“藩国”。

何葵因为传授儒家的五经大义,而被江户时期日本藩国的“君王”礼遇有加,“延为国师”。何葵去世之日,讣告到达这些藩国,君臣王子“为位而哭,举遥祭礼,如丧所亲”。

撰铭书丹皆贤士

何葵不仅给日本“藩国”传授儒家文化,还著有研究儒家学说的著作。墓志铭记载,何葵“著有《五经要旨》”而且还有诗作,“自号所作诗曰《击楫吟》者二卷,曰《家山杂忆》者一卷”。

福清龙田何氏,素有“进士世家”之称,出过不少尚书州府。

为何葵墓志铭撰文的是雍正翰林院编修古田人余正健。余正健处事恭慎正直,人称其“于卑职无所狎,于权贵无所贬”。从宦十余年,颇得朝廷器重,康熙皇帝曾多次御旨赐以《古文渊鉴》和“松花石砚”等物,雍正元年御赐其“天下师表”匾额,人赞其“和而不流,清而不刻”。

墓志铭篆额者,是曾任合兴知县的福清人薛士玑,《福州府志》说薛士玑“加意抚绥,厘剔弊政,以劳卒于官”。

书丹(用朱笔在碑石上书写以便镌刻)的是李为观,晋江人,曾任康熙武陵知县。《晋江县志》称李为观“爱民如子,倡筑六里陂,利益桑梓”。

撰文、篆额、书丹的这几人都是为民尽力的“父母官”。正是他们的秉笔作铭,勒石为记,才使得何葵留下了“教行海外,名传诸岛”的声名。