N澎湃新闻 央视 每日经济新闻 财经国家周刊

东方财经 央广网 证券时报

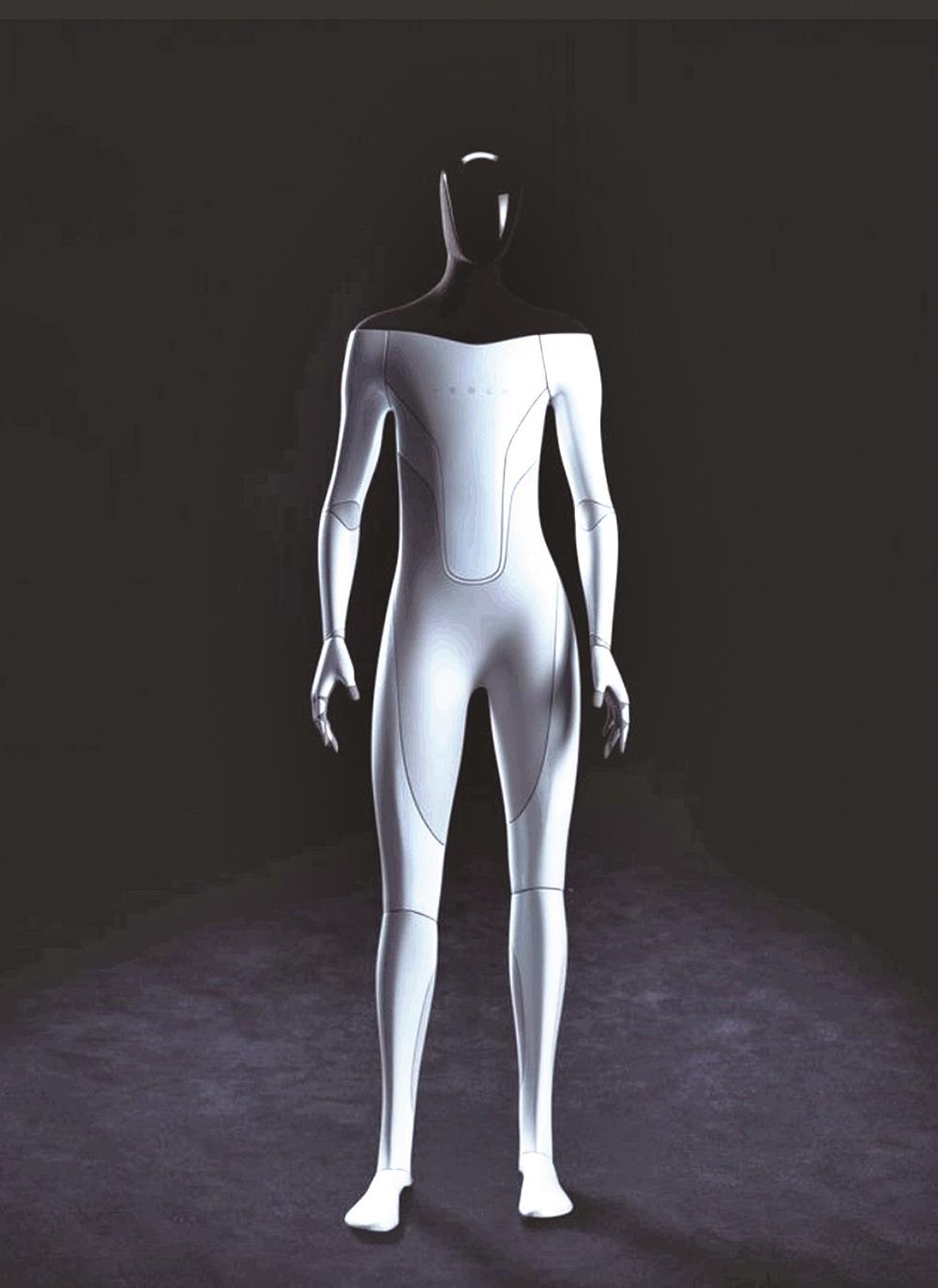

编前 人们在科幻电影中塑造的人形机器人,受到大多数人的追捧,也激发着科研人员的研究热情。日前,特斯拉首个量产人形机器人“擎天柱”(Optimus)正式亮相,再次激发资本市场热情,全球人形机器人迎来产业变革的关键时刻。特斯拉CEO马斯克称,随着生产规模扩大和成本下降,人形机器人的实用性将逐年提升。在未来,一台家用机器人可能比一辆汽车更便宜。也许在不到十年的时间里,人们就可以给父母买一个机器人作为生日礼物了。目前,人形机器人面向市场量产,还面临哪些问题呢?

最新

“擎天柱”狠秀了一把

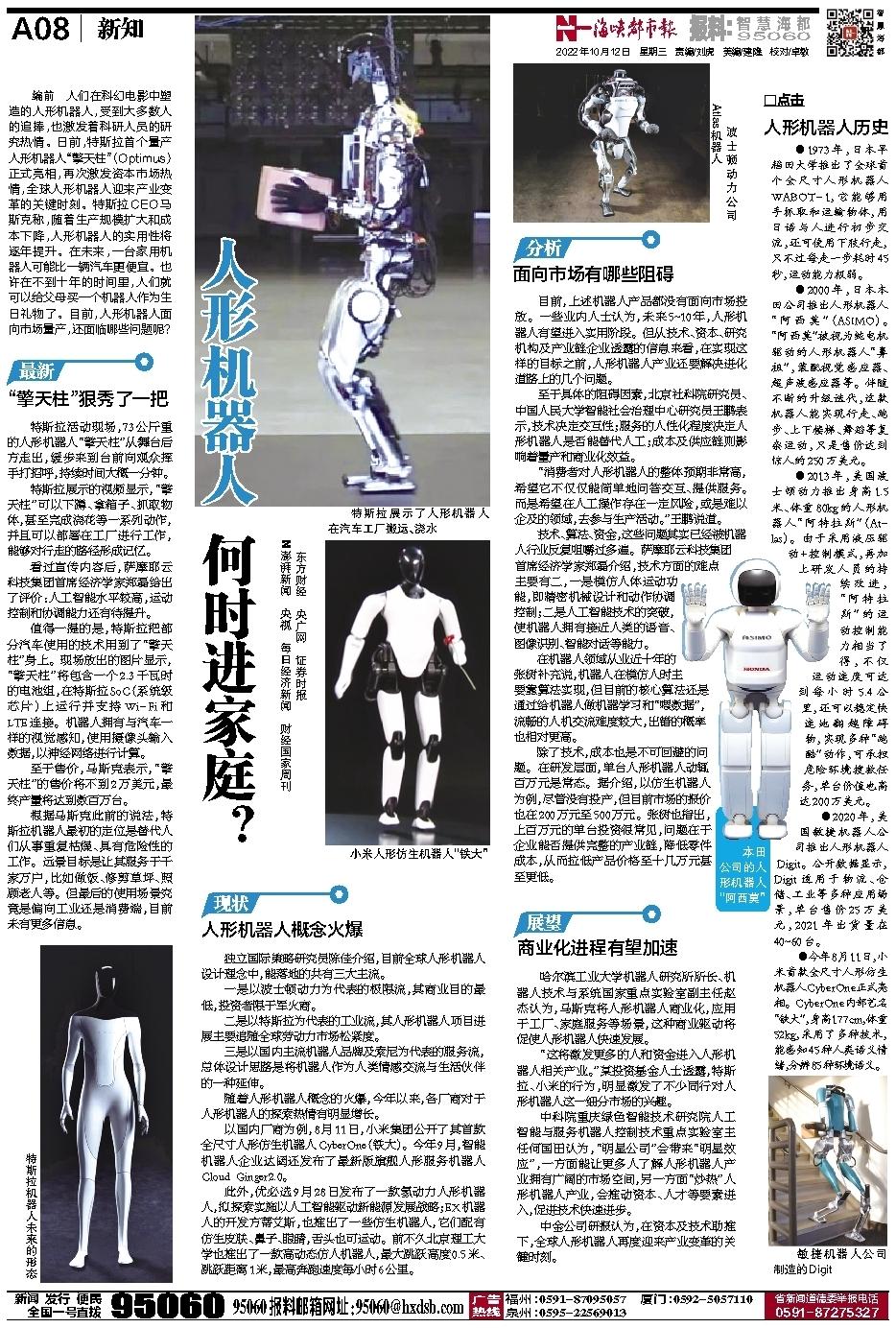

特斯拉活动现场,73公斤重的人形机器人“擎天柱”从舞台后方走出,缓步来到台前向观众挥手打招呼,持续时间大概一分钟。

特斯拉展示的视频显示,“擎天柱”可以下蹲、拿箱子、抓取物体,甚至完成浇花等一系列动作,并且可以部署在工厂进行工作,能够对行走的路径形成记忆。

看过宣传内容后,萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊给出了评价:人工智能水平较高,运动控制和协调能力还有待提升。

值得一提的是,特斯拉把部分汽车使用的技术用到了“擎天柱”身上。现场放出的图片显示,“擎天柱”将包含一个2.3千瓦时的电池组,在特斯拉SoC(系统级芯片)上运行并支持Wi-Fi和LTE连接。机器人拥有与汽车一样的视觉感知,使用摄像头输入数据,以神经网络进行计算。

至于售价,马斯克表示,“擎天柱”的售价将不到2万美元,最终产量将达到数百万台。

根据马斯克此前的说法,特斯拉机器人最初的定位是替代人们从事重复枯燥、具有危险性的工作。远景目标是让其服务于千家万户,比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。但最后的使用场景究竟是偏向工业还是消费端,目前未有更多信息。

现状

人形机器人概念火爆

独立国际策略研究员陈佳介绍,目前全球人形机器人设计理念中,能落地的共有三大主流。

一是以波士顿动力为代表的极限流,其商业目的最低,投资者限于军火商。

二是以特斯拉为代表的工业流,其人形机器人项目进展主要追随全球劳动力市场松紧度。

三是以国内主流机器人品牌及索尼为代表的服务流,总体设计思路是将机器人作为人类情感交流与生活伙伴的一种延伸。

随着人形机器人概念的火爆,今年以来,各厂商对于人形机器人的探索热情有明显增长。

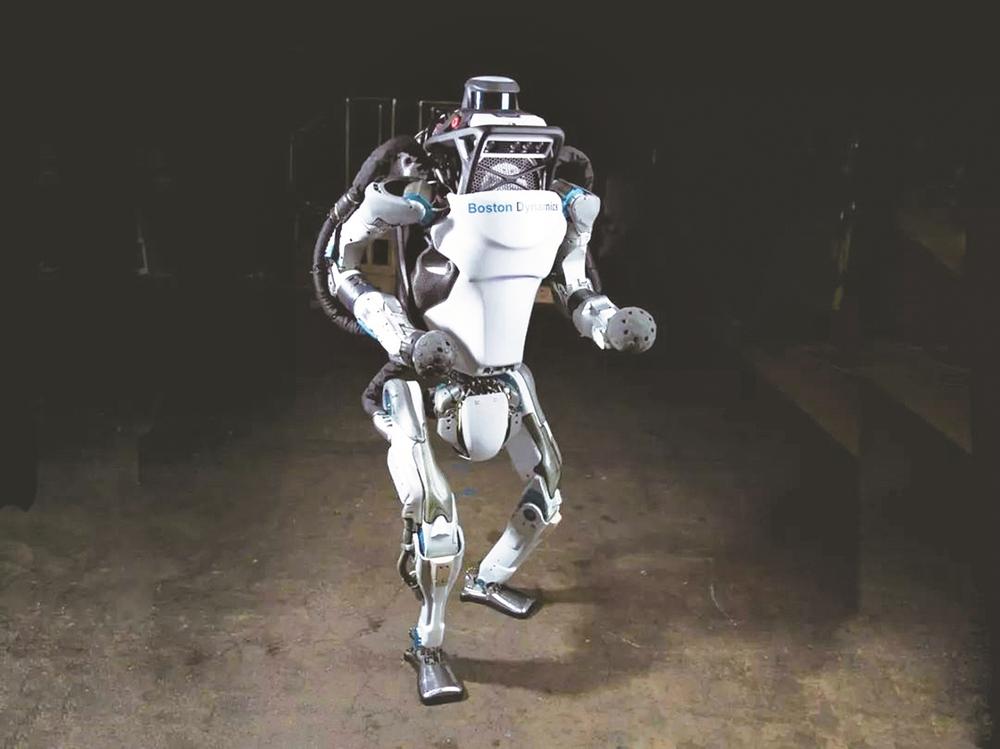

以国内厂商为例,8月11日,小米集团公开了其首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne(铁大)。今年9月,智能机器人企业达闼还发布了最新版旗舰人形服务机器人Cloud Ginger2.0。

此外,优必选9月28日发布了一款氢动力人形机器人,拟探索实施以人工智能驱动新能源发展战略;EX机器人的开发方蒂艾斯,也推出了一些仿生机器人,它们配有仿生皮肤、鼻子、眼睛,舌头也可运动。前不久北京理工大学也推出了一款高动态仿人机器人,最大跳跃高度0.5米、跳跃距离1米,最高奔跑速度每小时6公里。

分析

面向市场有哪些阻碍

目前,上述机器人产品都没有面向市场投放。一些业内人士认为,未来5~10年,人形机器人有望进入实用阶段。但从技术、资本、研究机构及产业链企业透露的信息来看,在实现这样的目标之前,人形机器人产业还要解决进化道路上的几个问题。

至于具体的阻碍因素,北京社科院研究员、中国人民大学智能社会治理中心研究员王鹏表示,技术决定交互性;服务的人性化程度决定人形机器人是否能替代人工;成本及供应链则影响着量产和商业化效益。

“消费者对人形机器人的整体预期非常高,希望它不仅仅能简单地问答交互、提供服务。而是希望在人工操作存在一定风险,或是难以企及的领域,去参与生产活动。”王鹏说道。

技术、算法、资金,这些问题其实已经被机器人行业反复咀嚼过多遍。萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊介绍,技术方面的难点主要有二,一是模仿人体运动功能,即精密机械设计和动作协调控制;二是人工智能技术的突破,使机器人拥有接近人类的语音、图像识别、智能对话等能力。

在机器人领域从业近十年的张树补充说,机器人在模仿人时主要靠算法实现,但目前的核心算法还是通过给机器人做机器学习和“喂数据”,流畅的人机交流难度较大,出错的概率也相对更高。

除了技术,成本也是不可回避的问题。在研发层面,单台人形机器人动辄百万元是常态。据介绍,以仿生机器人为例,尽管没有投产,但目前市场的报价也在200万元至500万元。张树也指出,上百万元的单台投资很常见,问题在于企业能否提供完整的产业链,降低零件成本,从而拉低产品价格至十几万元甚至更低。

展望

商业化进程有望加速

哈尔滨工业大学机器人研究所所长、机器人技术与系统国家重点实验室副主任赵杰认为,马斯克将人形机器人商业化,应用于工厂、家庭服务等场景,这种商业驱动将促使人形机器人快速发展。

“这将激发更多的人和资金进入人形机器人相关产业。”某投资基金人士透露,特斯拉、小米的行为,明显激发了不少同行对人形机器人这一细分市场的兴趣。

中科院重庆绿色智能技术研究院人工智能与服务机器人控制技术重点实验室主任何国田认为,“明星公司”会带来“明星效应”,一方面能让更多人了解人形机器人产业拥有广阔的市场空间,另一方面“炒热”人形机器人产业,会推动资本、人才等要素进入,促进技术快速进步。

中金公司研报认为,在资本及技术助推下,全球人形机器人再度迎来产业变革的关键时刻。

□点击

人形机器人历史

●1973年,日本早稻田大学推出了全球首个全尺寸人形机器人WABOT-1,它能够用手抓取和运输物体,用日语与人进行初步交流,还可使用下肢行走,只不过每走一步耗时45秒,运动能力极弱。

●2000年,日本本田公司推出人形机器人“阿西莫”(ASIMO)。“阿西莫”被视为纯电机驱动的人形机器人“鼻祖”,装配视觉感应器、超声波感应器等。伴随不断的升级迭代,这款机器人能实现行走、跑步、上下楼梯、舞蹈等复杂运动,只是售价达到惊人的250万美元。

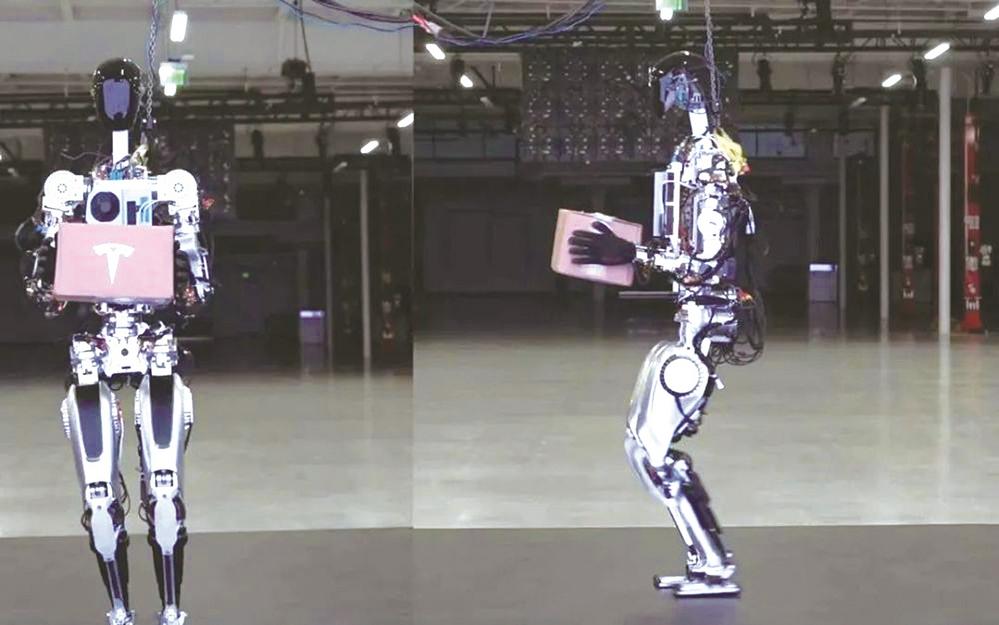

●2013年,美国波士顿动力推出身高1.5米、体重80kg的人形机器人“阿特拉斯”(Atlas)。由于采用液压驱动+控制模式,再加上研发人员的持续改进,“阿特拉斯”的运动控制能力相当了得,不仅运动速度可达到每小时5.4公里,还可以稳定快速地翻越障碍物,实现多种“跑酷”动作,可承担危险环境搜救任务,单台价值也高达200万美元。

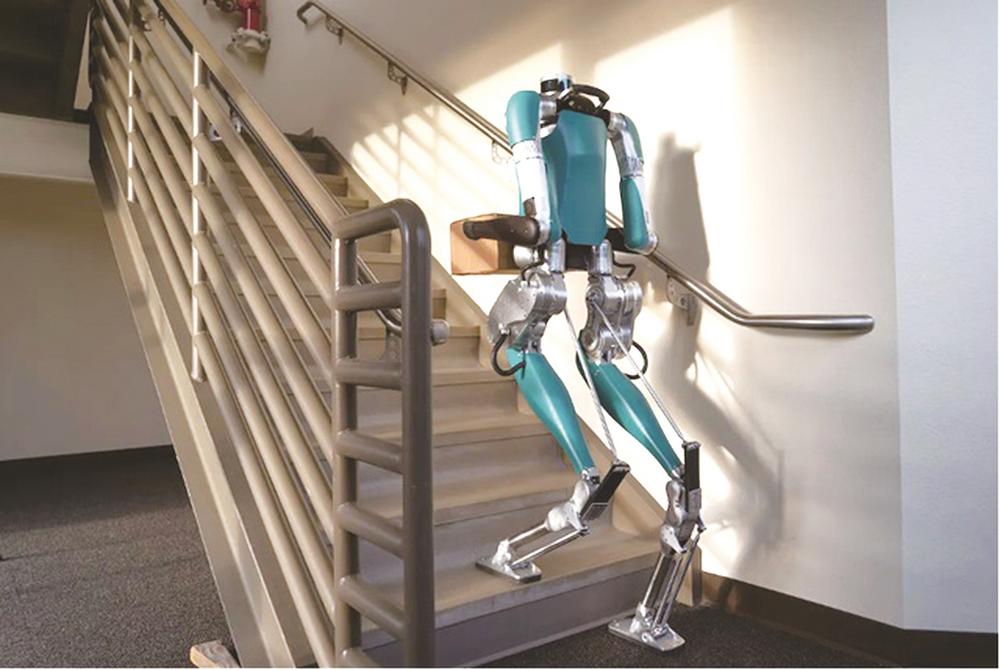

●2020年,美国敏捷机器人公司推出人形机器人Digit。公开数据显示,Digit适用于物流、仓储、工业等多种应用场景,单台售价25万美元,2021年出货量在40~60台。

●今年8月11日,小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne正式亮相。CyberOne内部艺名“铁大”,身高177cm,体重52kg,采用了多种技术,能感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义。