N海都记者 董加固 杨江参 文/图

近日,第六批中国传统村落名录名单公示,南安市英都镇良山村成功入选。良山村落有何魅力,为何能获得“国字号”招牌?11月4日,海都记者前往探访,用镜头近距离感受它们独特的文化底蕴。

在良山村坂埔自然村,记者看到,13幢红砖古大厝散落在青山绿水间,每到稻穗变黄的时节,稻田与古厝、古树相映成趣,成了村庄里最美的风景。

“有人坂埔富,无人坂埔厝”,在南安英都流传着这样一句谚语,讲述的就是这13幢“坂埔古厝”。它们是全国重点文物保护单位,建于清代乾隆年间,是英都洪氏先人留给闽南的一笔宝贵的建筑遗产。

当年屋主与工匠们施恩与报恩的故事,为什么能让当地人称颂至今?“顶点金”,作为坂埔古厝最精美豪华的一栋,为何最开始住下的却是妾室和庶出的儿子?且听我们娓娓道来。

13座古厝呈L形分布

耗时10多年建成

青石基底,红砖外墙,燕尾翘脊……在大多数闽南人眼中,古朴典雅的传统大厝,是记忆里最朴素的轮廓。

总建筑面积为5515平方米的13座古大厝,会集了200多名能工巧匠,耗时10多年建造而成,在闽南地区实属罕见。从高空俯瞰,古朴瑰丽的古厝群,呈“L”形静静地坐落于群山秀美之中,堪称闽南民居的“建筑博物馆”。

良山村党委书记洪伟龙是我们此次造访的向导。聊起古厝来,他如数家珍。在他看来,肇建之初,坂埔古厝已是一座精雕细琢的艺术品,经过时光细细打磨,方才出落成如今这般风流雅致的样子。

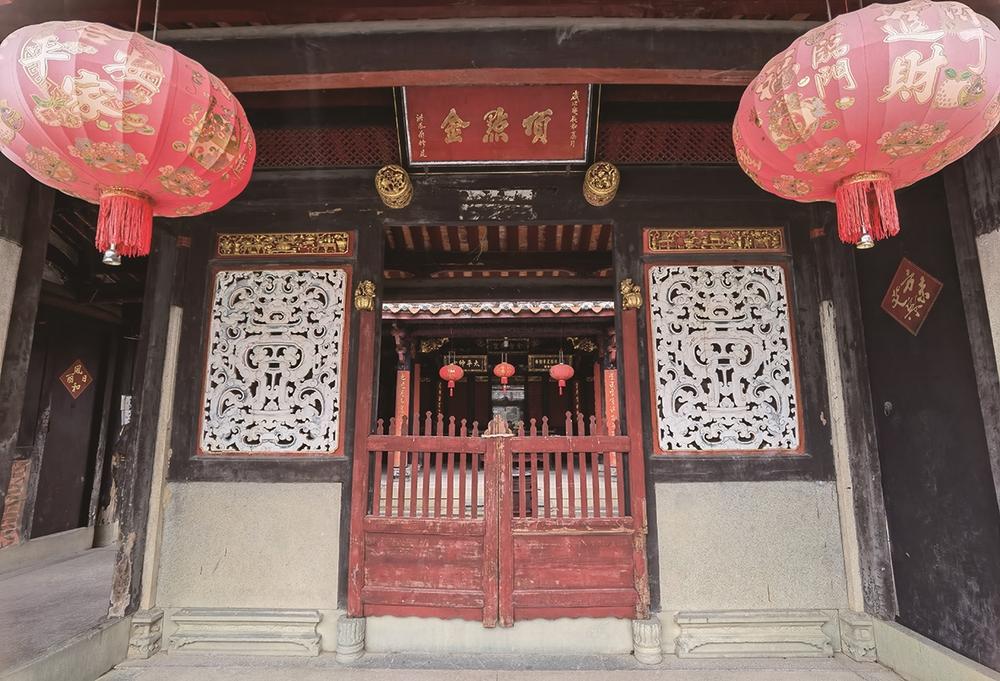

在洪书记引领下,我们先后造访了在中堂、思源居、封君祠、顶点金等13座古厝,华丽的装饰工艺精美绝伦,木雕、砖雕、泥塑在梁、拱、窗花等构件上的运用更是令人叹为观止。

迈过石坎,走出古厝,白条石、红砖墙、燕尾脊,乃至屋脊彩绘浮雕,均在这里和谐共奏,为古厝增添几分明艳与活泼。

洪书记告诉我们,坂埔古厝内部装饰的精细程度各有不同,“若莲居”、“思源居”较为质朴,而“顶点金”最为精美。细看“顶点金”,花纹多样的木窗、清朝时期遗留下来的对联、样式复杂的砖雕、精美的木雕、刻有各种吉祥物的柱珠等,都体现着古厝主人对细节的讲究。

“捉迷藏、到门口冲关、玩老鹰捉小鸡……”40来岁的洪诗坚回忆了儿时在古厝生活的场景,“我小时生活在古厝的在中堂里,一直到1996年。”

施恩与报恩的感人往事 传扬至今

历经岁月洗礼的坂埔古厝,留给今人的财富,不仅仅只有建造技艺的匠心巧思,还有厚重绵长的洪氏家风。学堂、宗祠以及内墙上书写的家训,壁刻上的吉祥字符和牌匾,都让我们有机会了解英都洪氏一门的精神世界、洪氏先人的处世哲学和教育理念,了解一个家族延续的历史轨迹和精神寄托。

“思源居”前,一方和古厝同龄、据传用以清洗庄稼的石盂,将我们的思绪拉回300多年前的农耕岁月。那是清康熙末年,洪氏族人洪承雅已在此地拓荒垦地多年。

洪承雅生有二子,长子洪毓秀,次子洪光乘。洪家子承父业,勤耕苦耘,加上洪承雅头脑灵活,上山植树种果,产业越做越大,成为英都一带的富人。洪光乘育有三子,三子洪开泰天资聪明,文章写得好,清乾隆庚午(公元1750年)科乡试,高中第六十一名举人,后授广东嘉应直隶州正堂。洪开泰在嘉应州任职也颇有政绩,父以子贵,洪光乘因此也被诰封儒林郎、嘉应州司马,乡人尊称他为“封君公”。

家大业大,人丁兴旺,洪光乘越来越觉得居所狭窄,便修书给洪开泰征求意见,意欲建厝。洪开泰在回信中告诉父亲,要建就要建得体面,用闽南常见的皇宫体汉式五开间建筑,兄弟侄儿各建一座,采用砖石木结构,一定要讲究质量,百年大计,不可含糊,并寄来一笔银两。

接到儿子的来信,洪光乘心中更有底了。其实,洪光乘早早就盘算过,决定建房时起,他就在贮存粮食,用了三年时间,家中已储蓄上千担粮食。三年后,泉南一带发生旱灾,千里赤地。市场上粮价暴涨,很多穷人纷纷找上门,自愿到洪家干活。洪光乘觉得时机已到,便带领200多名工匠,开启了这个持续了10多年的浩荡工程。那些吃不饱饭的穷苦乡邻,也因此有了一份能填饱肚子的营生。

传统底蕴与家风传承

从未褪色

不论真相如何,传说总是美好。在洪光乘和洪开泰的主持下,持续建了多年的13座大厝相继落成。

13座古厝中,建筑最为精美的“顶点金”,却是洪光乘妾室杨氏和他第四子的住宅。在封建社会中,小妾和庶出儿子在家族中的地位是最低下的,他们所住的房子是最中心、条件最好的“顶点金”,而洪光乘嫡出的孩子们,反而住在“顶点金”两旁,这又是为何呢?

原来,洪光乘的大哥洪毓秀成家后久未生子,偏又染疾早亡。洪光乘每每想到父亲临终的嘱托,想到大哥与自己开辟家业却英年早逝,心中痛苦不已。

为了不让大哥无后,洪光乘想把自己的一个儿子过继给大哥,以继承香火。当时,洪光乘的妻子陈氏,已先后生下三个儿子。面对丈夫的提议,陈氏却说:“我们只有三个儿子,并不算多。我年老体弱,不能再生育了。你要给大哥过继香火,我不反对。你就再纳个小妾吧,生下的儿子,全归大哥家,我绝不反对。”

陈氏虽然生性固执,但她心地极好,亲自替丈夫托人做媒,娶了杨家女为小妾。纳妾后不久,杨氏即生下一子,过继给大哥做儿子。

如今,封建时代的宗法制度早已分崩离析,唯有13幢古厝,至今巍然屹立,见证着时代的变迁。今人再看坂埔古厝,外表虽是艳丽恢宏的张扬,内里却有着亲切的质朴端庄、细腻温良。从绣闼(tà)雕甍(méng)到黛瓦红墙,从锦衣玉食到铅华洗尽,坂埔古厝延续着的传统底蕴与家风故事,却从未褪色过。