N现代快报 封面新闻 北京青年报

车马往来,航船竞渡,行人熙攘,一派街市繁华景象,真是“富贵迷人眼”。

说起宋代传世名画《清明上河图》,可谓妇孺皆知。但它画的是清明时节吗?这个问题从古至今已经争了几百年。

有说“清明”当然是清明时节的,也有说是指政治清明的,还有说是指“清明坊”这个确切地名的。

清明时节,在赏传世名画的同时,一起看一看,几百年来,人们到底在争论啥。

“正方辩友”李东阳:

首次提出“清明节气说”

《清明上河图》中的“清明”到底是何意,张择端有没有在画中留下一些文字介绍呢?

从这里入手,想都别想,因为张择端甚至都没有在这幅画上署名。第一个将《清明上河图》和张择端联系在一起的是金人张著。

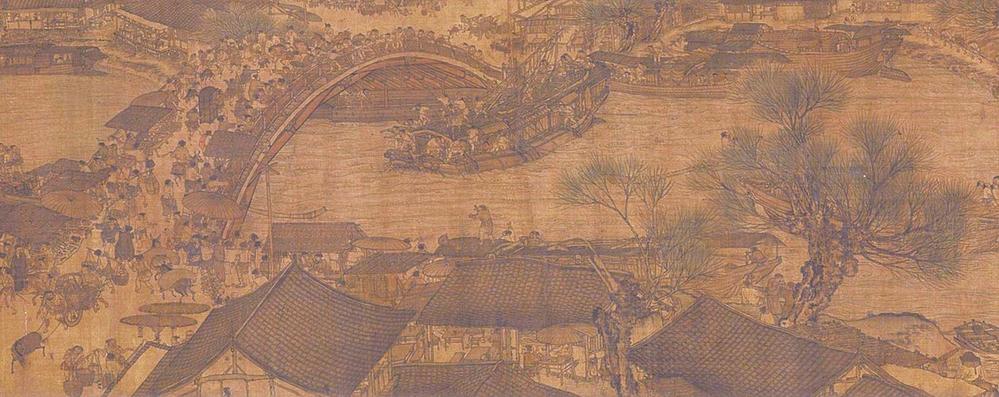

在北宋灭亡近60年后,张著于大定丙年(1186)在《清明上河图》上题跋,他也是第一个在这幅画上题跋的人。来看看他的跋文都写了啥:“翰林张择端,字正道,东武人也,幼读书,游学于京师。后习绘事,本工其界画,尤嗜于舟车市桥郭径,别成家数。按《向氏评论图画记》,《西湖争标图》《清明上河图》,选入神品,藏者宜宝之。大定丙午清明后一日,燕山张著跋。”

跋文中首次提到了张择端,也出现了关键词“清明”。但细细读来,“大定丙午清明后一日”中的“清明”虽然词义确是清明节,但所说的却是他的跋文写于清明后一日,与画作本身内容并无关联。

第一个提出“清明节气说”的,当属明代内阁首辅李东阳。张择端的《清明上河图》在漫长的历史中,经多个收藏家之手,共有13人留下14个题跋,其中李东阳留下两个。

李东阳写了一首长诗,开篇即是:“宋家汴都全盛时,万方玉帛梯航随。清明上河俗所尚,倾城士女携童儿。”

诗中的“清明上河俗所尚”是什么意思呢?李东阳又在另一个题跋中解释道:“上河云者,盖其时俗所尚,若今之上塚然。”

意思就是,上河是那个时候的风俗,就像明代上坟扫墓一样。这句跋文坐实了李东阳的观点,他算得上是“清明节气说”的一号辩手。

清代康熙帝应该也是赞成这个观点的,他在《题张择端清明上河图》诗中写道:“天津桥下水粼粼,柳外盘舟夹画轮。想见汴京全盛日,春游多少太平人。”可见,他也认为画中皆为春景。

当代历史学家周宝珠也是“清明节气说”的拥趸,他在《<清明上河图>与清明上河学》一文中阐述了自己的理由。

周宝珠观察到,画中有树170多棵,柳枝细而柔和,柳叶繁而嫩绿,而其他杂树有的刚发新芽,有的还未发芽,这应该是清明节前后的景象。

同时,《清明上河图》着力描绘了汴河漕运的图景,按规定,官府第一批运粮船正是于清明节进入汴河的。

“反方辩友”王世贞:

清明寒食禁烟时节,怎还有人烧饭?

事实上,就在李东阳提出“清明节气说”的明代,已经有人站出来对此表示质疑。

明代文学家王世贞认为,《清明上河图》所绘景物“于禁烟光景亦不似”。“禁烟”指的就是清明寒食时节民间禁烟的习俗。

但仔细看《清明上河图》,你会发现,画中并未禁烟,甚至还有正在烧饭的船夫。

于是在1981年,历史学家孔宪易发表《清明上河图的“清明”质疑》一文,不仅质疑“清明节气说”,还推测画中实际上是秋景。

他发现,画卷上有人赶着驮着木炭的驴子进京,推测这些木炭是为即将到来的冬天做准备的。

郊区农家小院里的石磙还未下架,可能是刚刚打过秋成。

街上的小店在出售新酒,而中秋节有饮新酒的习俗。

还有扇子、草帽、西瓜等物品的出现,以及画中人物短袖衣衫的打扮,皆指向夏末初秋。

孔庆赞与父亲孔宪易持相同观点。在《江苏文库·精华编》之《喻世明言》的《木绵庵郑虎臣报冤》一文中,冯梦龙曾记有宋代权臣贾似道在清明时节所写下的一首诗:“寒食家家插柳枝,留春春亦不多时。人生有酒须当醉,青家儿孙几个悲。”可见宋代清明节,门上插柳、上坟扫墓是典型的习俗。

可孔庆赞发现,画中郊外无一人上坟扫墓,房屋上无一家插柳。

而且,在清明节时,纸马铺的生意应该最为红火,可画中的王家纸马铺却冷冷清清,没有一个顾客光顾。

词意大猜想,政治清明还是清明坊?

如果说《清河上河图》中的“清明”与清明节气无关,那这个词又代表着何意呢?

《后汉书》中有“固幸得生于清明之世”之句,明代焦竑也在《江苏文库·精华编》之《焦氏笔乘》中提到“必遇清明之世”。可见,“清明”也有政治清明的意思。一些学者认为,张择端以“清明”入画名,是为了称颂“太平盛世”。

但是这种观点也不牢靠。在故宫博物院鉴画30余年的专家余辉曾多次在有关《清明上河图》的专著中指出,如果非要把“清明”两字往“政治清明”的方向上扯,那么,《清明上河图》上描绘的受惊奔逃的马、街上的乞丐、即将撞向桥头的船只、官衙门口坐着的懒散的士兵,这些隐含着忧患意识的图景,又该作何解释呢?

而主张“秋景说”的孔宪易先生则认为,“清明”指的是汴河流经的清明坊,画中之景也正是此处。

北宋时,清明坊是东京城内外规模最大、最有名的坊,有“东京第一坊”之称。所以也有学者认为,张择端就是实打实的写实派,所绘正是清明坊的实景,来代表东京城繁华的市井生活。

画的不是某个季节,而是一年?

故宫博物院故宫文化传播研究所所长、研究馆员祝勇观察《清明上河图》里的场景发现,图上不只出现有春景、秋景,还陆续出现了冬景和夏景。“画卷伊始,枯树寒柳之间,那五只驴子,驮的是过冬的木炭;在城乡接合部,有五人在寒风中前行,女主人和男主人骑在驴上,裹着厚衣,头戴风帽,其余几人亦将双手蜷入袖内,一副瑟缩怕冷的样子,这无疑是冬季的景象,至少是冬日将尽,春暖花开的日子还没有到来(或者秋天已过,冬日已经来临);随着画幅的展开,人们的衣衫愈发单薄,道路两边,雨棚、雨伞渐渐多了起来;而当乡村远去,河流横亘,人们看到的却是水流湍急,尤其在虹桥之下,急流裹挟着一艘大船,即将撞向桥头,成就了全画最紧张、最高潮的段落。那绝然不是河水刚刚解冻时刻的景象,而分明是夏季涨水季的景象。更不用说,画面上越来越多地出现了赤膊或赤臂、仅着短裤者,在衙门外,甚至有衙役脱下裤子,在大树下酣睡纳凉……”

同一幅画出现不同的季节风貌,这种自相矛盾,该如何解释?祝勇提出一个他的观点:“《清明上河图》卷是一部含纳了春夏秋冬四时(古人不说四季,只说四时)的画卷。伴随着时令季节的推进,排布出人世间的沧桑与繁华。”

《清明上河图》不止一幅,诸多版本也是谜

其实,《清明上河图》不止这一幅。

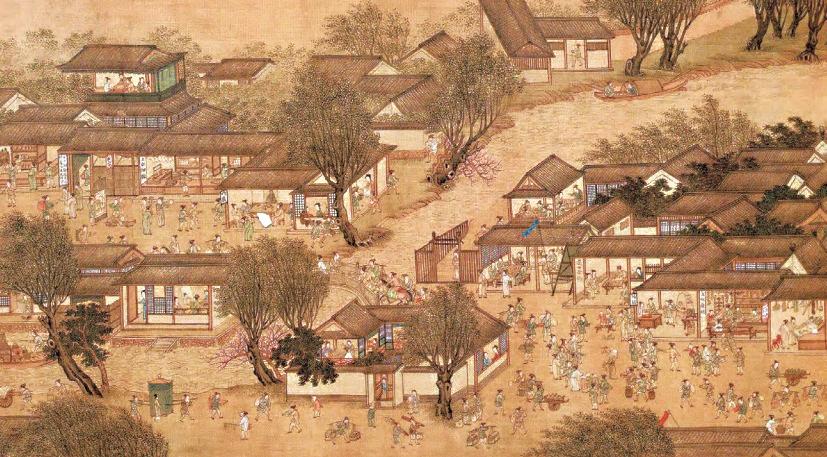

明代画家仇英曾参照张择端的构图形式,采用青绿重设色方式,重新画了一幅《清明上河图》,但他画的是他所生活的明代苏州城。

仇英所画人物超过2000人,屋舍井然有序,阁楼金碧辉煌,画出了苏州城的繁华热闹。

到了清乾隆年间,多位宫廷画师又合作完成了一幅《清明上河图》,也是以苏州城为蓝本,称为“清院本”。

除了宋本、明本和清院本,明清时期,有不少《清明上河图》赝本诞生。

画名何意是谜,诸多版本是谜,就连张择端本人都是一个谜,或许,正是因为这些谜团给《清明上河图》蒙上神秘面纱,才使它更具永恒魅力。

□点击

清明上河图

张择端的《清明上河图》现藏于北京故宫博物院,宽24.8厘米、长528.7厘米,以长卷形式,绘制了数量庞大的各色人物,牛、骡、驴等牲畜,车、轿、大小船只,房屋、桥梁、城楼等(据称包括684个人物、122座房屋、29艘船艇),举世罕见,以至于“清明上河图”几乎成了一个形容词,用来形容那些风貌刻画细致全面的作品。