N北京日报 齐鲁晚报

“谁言寸草心,报得三春晖。”宇宙浩瀚无垠,却只有一个人,曾与你无私分享过脐带与心跳,那就是——母亲。昨日是母亲节,孩子们以各种方式为母亲献上祝福和陪伴。

那么,母亲节的来历你知道吗?今天的《史话》不妨跟随我们一起来了解一下母亲节的历史,品读这从古至今道不尽的爱与感恩。

母亲节

早已出现在人类文明中

现代母亲节设立于20世纪10年代,距今不过100多年。但如果从节日的嬗变来说,母亲节早已出现在人类文明中:节日的源头可以是原始崇拜、祭祀活动、历法节气,以及宗教神话。最早的母亲节就从东西方的神话开始,为了纪念象征母亲的女神。

对于古希腊人来说,每年1月8日是他们的重要节日“春节”,更是他们纪念神话里的众神之母瑞亚(Rhea)的节日,也可以被看作是最古老的母亲节。

这种源自母神神话的节日在东方同样得以体现——流行于中国北方及客家文化里的“天穿节”,纪念的对象是上古神话里的女娲。相传女娲以泥土仿照自己捏土造人,还从昆仑山炼出五色石补天,被华夏民族视为创世母亲。最早关于天穿节的文字记载,来自东晋《拾遗记》:“江东俗称正月二十日为天穿日,以红缕系煎饼置屋上,曰补天穿。”

契合了中国的孝道文化

如果说母亲节的雏形来自对女性生育奉献的赞美和敬仰,现代母亲节的诞生,则缘自母亲但不止于母亲——她不仅爱自己的孩子,还关心普天之下的孩子;她不仅照料家庭,还投身于社会公益。安娜·玛丽·贾维斯的妈妈安娜·查韦斯夫人就是这样一位母亲。美国南北战争时,查韦斯夫人从事和平运动,照料了不计其数的伤员,也见证了许多年轻生命的告别。1876年,战争之殇的阴云还笼罩在无数家庭心头,安娜·查韦斯夫人发表演讲说:“内战中失去了多少士兵,就有多少母亲为之心碎,这些母亲是伟大的——希望将来能有一个纪念母亲的节日,纪念她们所奉献的一切,不光为家庭,也为社会。”

母亲的一言一行都印刻在小安娜的心底。1905年5月,查韦斯夫人去世时,安娜已经41岁,她在悲痛之余决心实现母亲生前的愿望,设立母亲节。1908年5月12日,是当年5月的第二个星期日,也是安娜的母亲查韦斯夫人去世三周年的日子,当地应安娜的请求,举办了一个针对母亲的仪式,也以此纪念查韦斯夫人的良善行为。之后,由她倡导的母亲节,在世界各地生根发芽。

而在我国,如今每逢5月的第二个星期日,全国各地都会以各种方式为母亲献上祝福和陪伴,以此感谢母亲长久以来辛苦的劳动和无私的奉献。

古人对母亲的“花式”称呼

在多国语言体系中,呼唤母亲的发音几乎都一样——妈妈。有时候,我们尊称给予我们生命、养育我们成长的她为“母亲”,这种血浓于水的亲情亘古不变。那么,在我国,古人又是如何称呼母亲的呢?

“母”字源自甲骨文,春秋《论语》里即有“父母在,不远游,游必有方”。然而“母亲”一词的出现却要等到汉代以后。

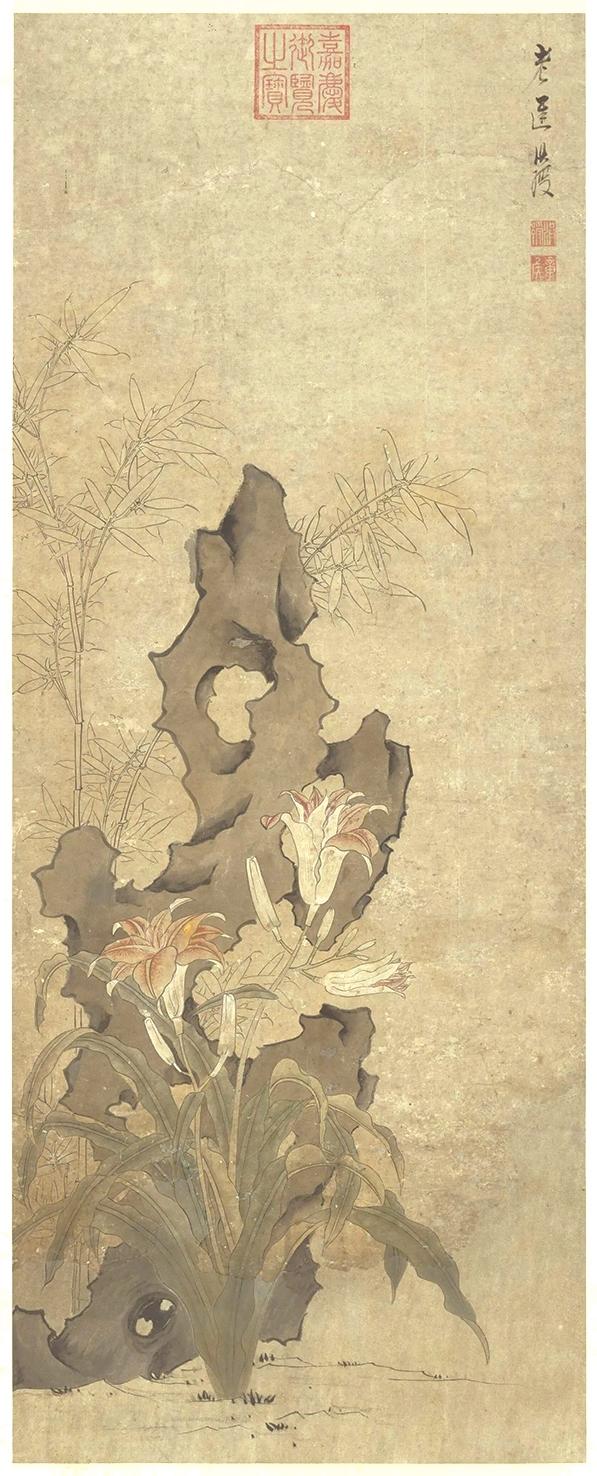

在此之前,先秦时期对母亲的称呼既有《诗经·邶风·凯风》里的“母氏”,也因古时士大夫家的主母多在北堂起居,堂前庭院常种植喜欢潮湿的萱草,故有“堂”“萱堂”“北堂”之称,如《诗经·疏称》里的“北塘幽暗,可以种萱”。

魏晋时,对母亲口语化的称呼为“娘”“阿娘”,如《古乐府》中的“不闻爷娘唤女声”。南北朝时,对母亲的称呼有“家家”“阿家”,如《北齐书·南阳王绰传》里的“绰兄弟皆呼父为兄兄,嫡母为家家,乳母为姊姊,妇为妹妹”。

而“妈”这一称呼,最早出现在三国《广雅》中:“妈,母也”;宋代《鸡肋编》也有:“今人呼父为爹,母为妈,兄为哥。”

“儒林巨匠”的母亲们

古人认为,“人之善心、信心,须在幼小时培养”,古代的蒙学教育,在教导孩童如何做人即修身方面是成功的。宋朝的欧阳修、苏轼、朱熹可谓历史上的文学巨匠、儒学大师,他们之所以能取得成功,无不与其伟大的母亲息息相关。

欧阳修母亲

荻草作笔教子识字

欧阳修的母亲郑氏年轻守寡,在艰难困苦中教授儿子读书做人。

北宋大中祥符三年(1010),欧阳修4岁时,父亲去世,不到30岁的郑氏带着一双儿女陷入生活困境,只好携儿带女投奔在随州任推官的欧阳修的叔父欧阳晔。欧阳晔官俸菲薄,度日维艰,又平添几口人,生活艰难可想而知。好在郑氏出生于江南的名门望族,自幼接受过良好的教育,知书达理,勤俭持家,贤惠孝顺。欧阳修到了入学的年龄,郑氏为了减轻经济负担,不送儿子进私塾上学,而是自己做儿子的启蒙老师,承担起教子重任。可是,读书学习用的笔墨纸砚等用具也是一笔开销,为了节省费用,郑氏带着幼小的欧阳修来到随州城外的涡水河畔,折来河边荻草的茎秆作笔,以沙滩为纸,席地而坐,教儿子识字写字。在回家的时候,郑氏还会带回一些荻秆和河沙,以便欧阳修在家里温习功课。由于没有钱买书,母亲就带着欧阳修到有藏书的邻居家借书读。欧阳修10岁那年,从李家的废纸篓里捡到一套六卷本《韩昌黎文集》,经主人同意,带回家里。他被韩愈清新自然的文风深深吸引,手不释卷,夜以继日地阅读。

郑氏不仅教儿子诗书经史,而且还教育儿子如何做人,将来要做个好官。在母亲的言传身教下,欧阳修自幼就明白很多为人为官的道理。天圣八年(1030),欧阳修不负众望,在科举考试中位列二甲进士,由此走上仕途。

苏轼母亲

勉夫教子一门三杰

苏轼的母亲程氏,18岁嫁给19岁的苏洵。她虽出身豪门巨富,但无骄倨之态。有一天晚上,夫妻俩促膝长谈,苏洵长叹说:“我已近而立之年,尚无一寸功名,若凭我的聪明才智,现在开始面壁苦读,考个进士之类的易如反掌。可是全家全靠我维持生计,我若两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书,全家人将如何生活呢?真让我左右为难。”程氏听后鼓励苏洵说:“相公才智过人,如果真能刻苦学习,中个进士不是难事。我早有此心,但是不便说出口,担心别人说你是因为怕老婆才发愤读书的。你只要有远大的志向,家人的生活交给我好了。”程氏果然不负众望,她卖掉自己的陪嫁物品和首饰当本钱做起了生意。不过几年,苏家就成了当地富户。

苏轼和苏辙渐渐长大,程氏又把教育儿子的责任全揽过来,她常常用古代操守高尚之人的事迹来教育他们。

十多年过去了,苏洵已是精通六经、熟读诸子百家的大儒。苏轼、苏辙兄弟俩也是博古通今,学问精深。嘉祐元年(1056),苏洵父子三人出川沿江东下,于次年到达京城参加科举考试。苏轼以第二名的成绩进士及第,苏辙也同时高中。49岁的苏洵虽然没有考中,但也以自己的文章才学名满京师。当时士人中流传一句歌谣:“眉山生三苏,草木尽皆枯。”

朱熹母亲

煮莲教子苦尽甘来

宋代大儒朱熹的母亲祝氏,名五娘,出生于一个名门望族,祝家产业雄厚,并开办学院,开馆教学。祝氏18岁时嫁给了勤奋好学、颇有才华的朱松。后朱松中进士,进京城为官,祝氏在老家孝敬公婆,曲尽儿媳之心。

南宋高宗建炎四年(1130),祝氏生朱熹,起乳名沈郎。绍兴十三年(1143),朱熹14岁时,父亲染病去世,此时,祝家也家道中落,祝氏坚强地撑起这个家。年幼的朱熹也发奋苦读,经常帮助母亲干些家务活,以减轻母亲负担。

在一个酷热的夏日,祝氏熬煮了一碗莲子汤端给朱熹喝。朱熹看到母亲劳累瘦弱的身体,连忙让母亲先喝。祝氏看儿子很懂事,心里很安慰,她摇摇头劝导说:“沈郎读书很用功,莲子汤可补身体。莲子心是苦的,可以清热败火,莲子却是甜的,这就是苦尽甘来,并且莲花出淤泥而不染,被誉为高洁的君子,做人更应如此,要宁静致远,淡泊名利。”

朱熹时刻牢记母亲的“莲子汤”,勤奋学习。绍兴十八年(1148),19岁的朱熹考中进士。入仕后,曾任江西南康、福建漳州知府,浙东巡抚等职,做官清正廉洁,体察民情,勤政有为。他治学严谨,热心教育事业,整顿州学县学,创办书院学堂,授徒讲学,诲人不倦。朱熹曾官拜焕章阁侍制兼侍讲,为宋宁宗讲学。