N海都记者 吴雪薇/文 蔡凯/图

15日,“八闽丹青奖”——第四届福建省书法双年展评审活动在福州举行。作为我省最重要的美术大展之一,八闽丹青奖旨在通过双年展检阅全省美术创作成果,并推动创作出一批美术精品力作。近日,海都记者专访本届丹青奖评委,中国书法家协会篆刻委员会委员,西泠印社社员,书法篆刻家张钧,了解一名青年印人眼中的福建本土篆刻艺术。

闽派篆刻艺术滋养下的湖北印人

1973年出生的张钧,来自于楚文化的重要发祥地湖北钟祥,也染就了楚风的深厚积淀与爽利为人。自幼学书的他,19岁开始师从湖北书法名家谷有荃学习篆刻,在文字学方面,则又师从我国著名古文字学家夏渌。二、三十岁就分别加入了中国书协和西泠印社,可谓年少有成。

来到福州后,张钧与潘主兰、林健、石开等老一辈福州知名篆刻家亦有来往,特别与在甲骨文书法艺术方面具极高造诣的潘主兰老先生几乎每周见面,畅聊艺术与书法篆刻。“这些老先生,在当年未必有如今这样的社会地位与广泛的影响力,但个个都有真功夫。年轻人时常不解门道,不知珍惜。”直到毕业多年继续钻研之路时,张钧逐渐体悟到良师的教诲给自己带来的深远影响,每每谈及,都感到幸运。

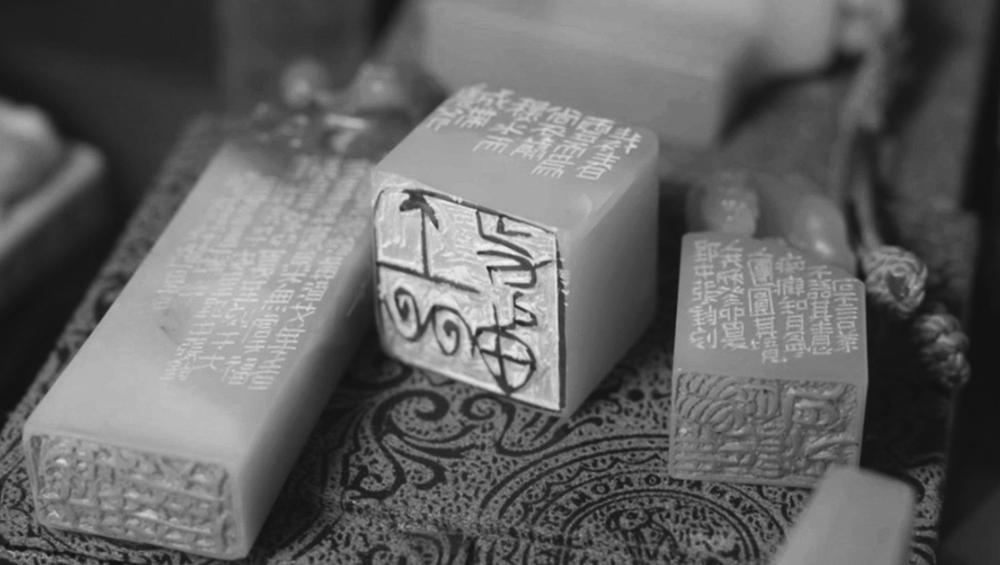

张钧于书法篆刻上极富天赋,在他的作品中,想表达的不仅仅是汉字的组合美或线性的和谐美,而是在有限的空间里尽情描述一个世界,纵横捭阖,大有乾坤。“就我个人而言,我认为篆刻不仅仅是技法上的完成,也寄托着作者融于其中的思想与情感,这才可称之为‘艺术’。单纯追求技法所能达到的高度,终究是不够耐读耐看的。”谈起对篆刻艺术的理解,张钧说道。

他的印面以大篆古玺为主,小篆、先秦文字、汉印或南北朝官印文字都可列于其上。在他的眼中,古玺的印面富于变化,这使他能够将更多美学创意与个人思考融于其中。边款的篆刻则往往来源于自己的有感而发,有时针对时事,有时则单纯抒发所思所想,以短句与简述的形式进行表现与篆刻,字形也往往选用与印面相吻合的汉金与汉隶等,这样的表达比较自然,也比较自由,与传统固定的边款形式也是很不同的。古人刻印其实不一定讲究边款,但在张钧眼中,印的边款不仅仅是印相关联的记号,更是作者思想的外延,承载艺术传统的另一面天地。

传统艺术传承 仍需戒骄戒躁

在7月15日的“八闽丹青奖”——第四届福建省书法双年展评审活动中,张钧参与了评审。在张钧看来,福建本土的篆刻艺术海纳百川,印人各展风格,无论从对外交流还是本土学习而言,技法上都达到了相当的高度,风格广泛,技法娴熟,很令人赞赏。但在内涵与深度上还具发展空间。他希望,当代的福建青年印人能够戒骄戒躁,善于独处,不断提高自身修为,发掘自身的内在感受,而不追逐一时的入展获奖,“艺术的创作最终是属于个人的,展现着个人迥异的思想”。但他也鼓励印人们结交益友,互相促进:“避免社交化的、浮躁的朋友,而交有追求有想法,能够触碰思想火花的朋友。”

在这个日渐浮躁的社会中,如何让年轻人更容易接受传统艺术?社交平台上的一些篆刻直播作出了尝试。但张钧觉得,社交平台上的篆刻直播更多是娱乐化的,“票友”式的热闹,也许对激发年轻人对传统文化的兴趣确实有一定的作用。但他也提醒,社交平台的“短平快”属性,让直播在内容上很难做到有深度,资讯也良莠不齐,真假难辨。对于篆刻技法之精,线条之美,印面布局之调谐,不少博主也无法在短短数分钟的视频中充分讲清。若想要在其中寻获有价值的内容,可能要花费线下专门学习十倍乃至百倍的时间。

篆刻之道

终应回到自己的心中

“真正有兴趣传承与发扬篆刻传统艺术的年轻朋友,还是应该穿过喧嚣与热闹,沉淀到技法与本身的体悟上来。”张钧说,篆刻所需的知识面很广,不仅有刀法、篆法,还有印面的布局,以及最重要的文字学的深厚积淀。一个好的传承,不仅仅是技法上的,更是思想上的。

但除了好的老师,治学治印,最重要的还是自身。应放平心态,反求诸己,最重要的是明了自己的需求。如果抱着急功近利的心态,即使遇见良师,也难有所得。张钧也曾因生活所迫,为稻粱谋,因此亦能理解求名求利之心,但希望学生们能沉下心把功夫学好:“(有些学生)对师道没有敬畏心,也没有对艺术传承形式的敬畏,觉得学得太慢了,下功夫不一定有成果。殊不知下功夫也许不一定有成果,但不下功夫,一定没有成果。”他希望年轻人学习艺术要善于从自身找问题,不要浮躁。

结束了“八闽丹青奖”的评审工作,张钧又投入到了8月底即将举办的个人书画篆刻展的筹备之中。谈及对于个人艺术发展的未来规划,张钧觉得,艺术创作和做学问还是有所不同的,它没法,也不应该对目标进行量化。唯一能确定的,就是持续学习,增广见闻,磨炼心性,坚持求索。