N海都记者 董加固 杨江参 王培森 文/图

“‘轰!轰!’清军从厦门运来大炮,围攻27天,仍攻不下……”泉州南安市乐峰镇湖内村有一座230年的“碉堡”土楼,防御性很强,至今当地还流传着一段感人的抗清故事。近日,海都记者驱车从泉州市区前往探访。

大门口杂草丛生,“黄金楼”沧桑又古朴

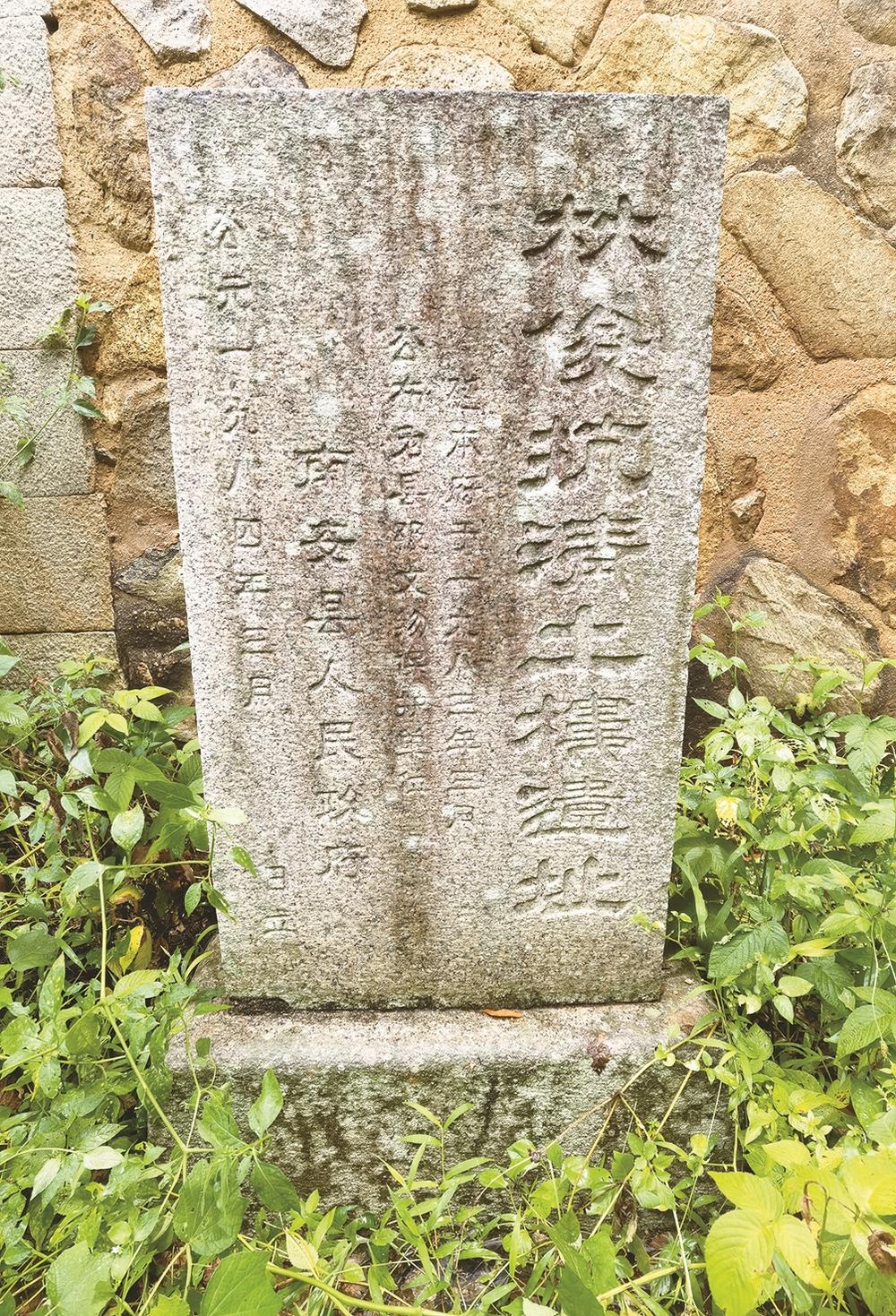

在当地村民的指引下,我们见到了这座土楼,四周树木繁密,有龙眼树、木瓜树等,土楼的大门口杂草丛生。蒙蒙细雨中,土楼显得格外沧桑、古朴。土楼门口一块石牌掩藏在草丛中,上面写着“林俊抗清土楼遗址”“县级文物保护单位”等字眼。土楼拱形的花岗岩体大门,高约2米、宽1米多,原先的木门已被换成简易的大铁门。

湖内土楼又名“黄金楼”,因外观呈碉堡式房型结构,又被称为“碉堡”土楼,由潘氏族人于清乾隆五十八年(1793年)所建,迄今230年,占地500多平方米。因湖内村地处偏僻山区,古时人烟稀少,为了保护自己,潘氏族人在大山深处建造了这个坚固的土楼。

一层用石块垒成,二层布满瞭望窗和枪孔

土楼四周的围墙,第一层用石块垒成,宽度达1.6米,二层采用糖水灰三合土夯成,布满了瞭望窗和枪孔。推开楠木大门,一栋两层木结构的楼房呈现在眼前,两层高约9米,双斜面屋顶,每层有14个房间,二楼有一圈走廊,廊上的栏杆刻有木制的花格图案,粗犷之中带着精致。土楼保存尚好,西南角有部分坍塌,留下偌大的庭院,院里长着一些木瓜树和野花,我们到来时,土楼的后人正在清理这些木瓜树和野花。

“当时土楼里住了20多户人家,时过境迁,后辈们先后搬出谋生,已经荒废40多年了。”原先在土楼居住的潘氏后人潘金水告诉记者,土楼遭遇过火灾,导致部分坍塌,后来部分修缮。土楼虽然满目疮痍,身处其中感受不到一丝生活气息,但是历经230年的风风雨雨,土楼根基依然坚固,可想而知当年建造者的技艺有多精湛。

土楼依山势而建,居高临下,易守难攻。在潘金水的讲述中,土楼的兴建人并未有详细记载。侧边房屋里,曾有一口如今被掩埋的水井,在那个年代,这座土楼就是整个潘氏族人的庇护场所。

清军曾围攻27天

运来大炮仍攻不下

沧海桑田,伴随着一位永春人的到来,一场变故也悄然降临到湖内土楼及其族人身上。

据《泉州人名录·林俊》《泉州历史事件·泉州农民起义》记载,永春县霞陵村(五里街镇埔头村)人林俊是当地的一名武生,出生于清道光九年(1829年),幼秉家学,从小善骑射,后习武,精通永春白鹤拳。好打抱不平的他,15岁时就曾痛打鱼肉百姓的团丁,以豪侠闻名。

时间到了清朝咸丰年间,林俊已是闽中、闽北所有同时参加起义的会党公认的总领袖,旧民主主义革命的前驱。为响应太平天国运动,他领导着一帮劳苦群众,率红钱会民众起义,沉重地打击了清王朝在福建和闽南的黑暗统治。

咸丰三年(1853年),面对清军的围剿,起义军被迫退守在湖内土楼里,在各方的支持下,选择以湖内土楼为主要据点,其余起义军游动于附近山中策应。

面对前来围困土楼的清军,林俊组织民众一边把妇幼老弱疏散到邻村亲友家中,一边连夜砍伐树林,在土楼四周打上13座木栅,自己则隐蔽在土楼后东庵山石洞里,侦察敌情,指挥战斗。后运用有利地势,林俊埋伏在大硼山清军营房旁边的丛林中,开展游击战争。双方僵持了27天,清军虽然从厦门运来了大炮,仍攻不了土楼。“我小时候曾见过土楼二层外墙上炮击过的痕迹,炮孔有碗口大。”潘金水向记者描述。至今,南安乐峰镇的乡里还流传着不少林俊和起义军的故事。

在斗争艰难的岁月里,林俊带领的起义军紧密依靠广大百姓,与群众建立了深厚感情。宁愿采番薯叶充饥,睡板凳,也不愿吃群众的番薯、睡他们的床,所以深受百姓的拥护和爱戴,百姓还热切地称之为“林俊反”。当地还流传着“家家点红灯,欢迎林俊兵”“感谢林俊,有吃有困”等民谣。

百年时光稍纵即逝,林俊抗清的烽烟早已远去。繁华喧嚣过后的湖内土楼,为后人留下了一段珍贵历史。