海都讯(记者 吴日锦林良标) 8月1日,厦门大学汪一凡教授专程从漳州赶到泉州,将其曾祖父——清末台湾进士汪春源的一块墓碑碣,捐赠给中国闽台缘博物馆。

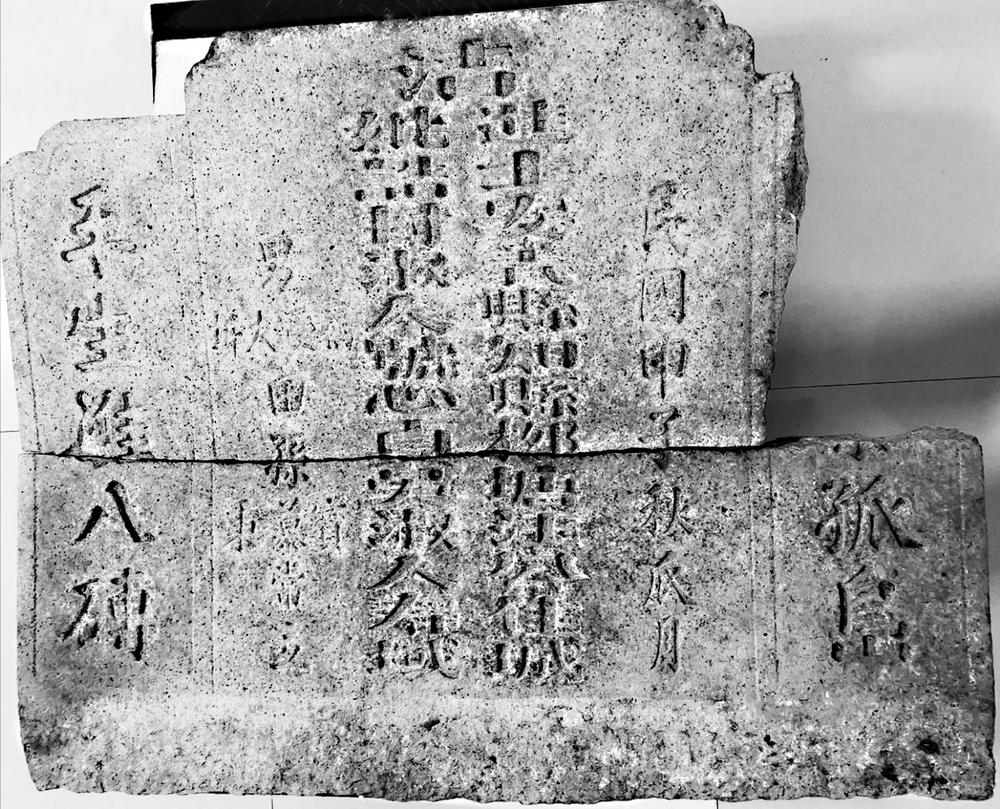

“这对于展示和研究两岸的历史渊源有着重要作用。”国家二级美术师、中国闽台缘博物馆藏品部副主任梁碧龙介绍,汪一凡教授捐赠的这块碑碣为花岗岩石质,出土于漳州龙海,其高75厘米,宽95厘米,上部呈“凸”字形,边角磨圆,呈海棠角。碑身从底及上约33.4厘米处横向断裂成两段,上半段右翼缺损。

碑两翼阴刻楷书对联,左翼刻有“平生准八砖”,右侧内容则因缺损而不完整。正中碑铭:“民国甲子秋瓜月、清进士安义县知县柳塘汪公佳城、妣诰封淑人号心真吴淑人寿域、男受田大田福田圻田孙慕常宝常秉常立”。碑文显示,这是汪春源与其夫人的合葬墓。

梁碧龙说,汪春源还是《马关条约》中“五人上书”表民族气节的当事人之一。光绪二十一年(1895年)四月十七日,清政府被迫与日本签订丧权辱国的《马关条约》,割让台湾及其附属岛屿、澎湖列岛给日本。当月二十八日,在京应试的台籍举人汪春源、罗秀惠、黄宗鼎与在京台籍官员户部主事叶题雁、翰林院庶吉士李清琦联名上书都察院,“垂涕请命”反对割台议和,并发出了“台地军民必能舍死忘生,为国家效命”“与其生为降虏,不如死为义民”等事关民族荣辱的悲壮怒吼。台湾沦为日本殖民地之后,汪春源黯然举家迁居大陆,先住厦门史巷,后寄籍龙溪县,居于漳州振成巷。

汪春源(1869-1923),祖籍南安,台南安平人,是台湾省历代32名进士中最后一位。光绪二十九年(1903年),汪春源出任江西乡试考官,后来历任宜春、建昌、安义、安仁知县。为官期间,汪春源造福一方,深受当地百姓爱戴。