N海都记者 唐明亮

马俊杰 文/图

日前,福州地铁4号线一期工程首通段顺利通过初期运营前安全评估。回顾4号线的建设历程,一个又一个难啃的“硬骨头”,被福州地铁攻克,创造了许多地铁建设工程上的亮点,受到了评审专家的充分肯定。

海都记者梳理了部分难点,带您一同回顾地铁建设者是如何用智慧和汗水攻克技术难题,把一个个施工难点变成亮点的。

亮点一

为乘客实现更快捷换乘

“零距离”下穿既有1号线

为缓解1号线客运压力,4号线城门站与1号线城门站设计为共享站厅。如何与运营中的1号线城门站站厅实现共享,为乘客带来更快捷的换乘?

福州地铁建设者为此决定挑战福州地铁建设有史以来施工风险最大的车站工程之一——城门站工程“零距离”下穿既有1号线。

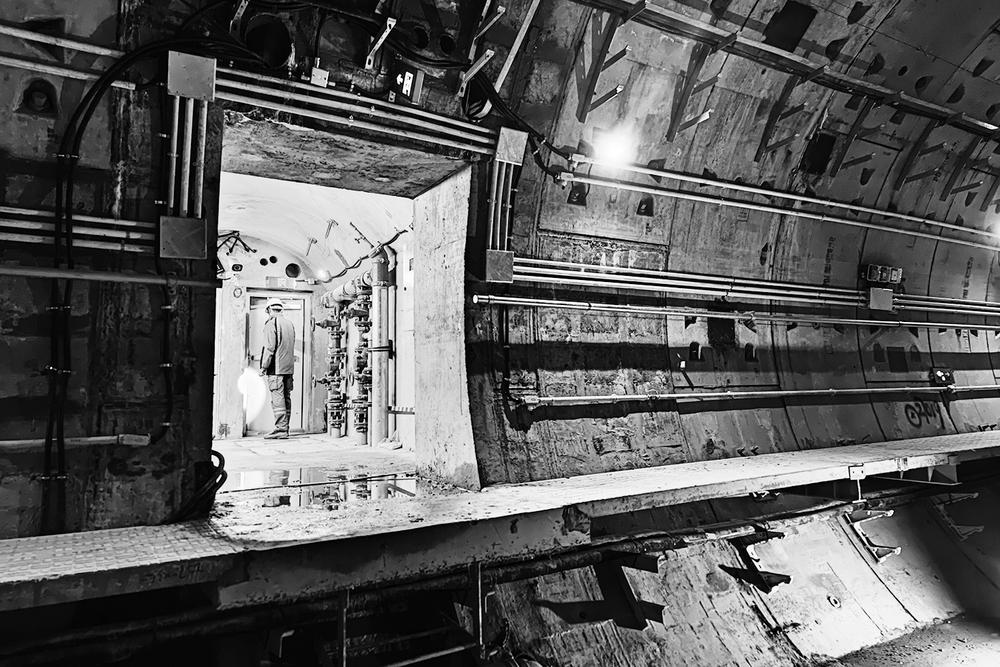

据了解,4号线城门站横通道下穿1号线城门站,两站呈90°共享地下一层站厅。下穿段4号环线结构顶板距1号线车站底板净距仅0.3m,这条换乘通道是全线特级风险点,是省内地铁最小净距下穿既有车站工程,也是福州地铁建设有史以来施工风险最大的车站工程之一。

由于两条隧道过于贴近,极易形成渗水通道,建设人员必须提前采取严密的隔水措施。整个施工过程中,24小时监控1号线城门站的沉降情况,不容丝毫马虎。工程先后克服穿越弱承压水地层、1号线冻胀隆起、防水板渗水等多个重大风险点,最终实现“零距离”下穿既有线,创下省内首次采用冷冻暗挖法成功实现“零距离”下穿既有线的新纪录。

亮点二

凝聚万吨推力,打造国内跨度最大的地铁顶管隧道

提到地铁,大家总会联想到列车在接近圆形的隧道内开行的场景。其实隧道并不是统一形状的,在4号线省立医院站至东门站区间(以下简称“省东区间”)就有一段矩形隧道。这段顶管隧道是4号线的临时停车线,也是目前全国范围内应用于地铁区间中最大跨度的超大断面顶管隧道。地铁线路开通后,这段临时停车线将用于存放备用列车,或用于列车折返等。

由于省东区间穿越建筑密集区,覆土埋深较浅(仅10m左右),地层主要为淤泥层,使用传统的明挖法施工会给周边市民交通出行带来诸多不便且难度较大、工期较长。因此,福州地铁建设者创新采用顶管法暗挖工艺,力求将此段停车线施工对周边的影响降到最低。有别于地铁隧道常用的盾构施工法,顶管法是在工作井内使用千斤顶等设备,将管节逐一推入土体,同时挖除并运走管节正面的泥土,让隧道得以不断向前延伸。

“顶进系统由32个千斤顶编组而成,具备万吨推力。每当顶管机向前掘进一个管节的距离,千斤顶编组就精准地施力,推动已铺设的顶管向前移动。”现场负责人说,靠着编组与量身定制的顶管掘进机的默契配合,不仅工期大大缩短,更重要的是避免了明挖工艺带来的施工占地面积大、交通疏解困难、地下管线复杂难迁改等问题。

亮点三

全国首创单风亭车站

节省投资4.5亿元

省立医院站及光明港站周边建筑物密集。现有场地条件下,满足车站常规平面布局情况,必须拆迁部分建筑;而前期协调摸查反馈拆迁难度极大。为确保两车站站址和服务功能不变,综合考虑省立医院站—东门站区间长约560米,光明港站至鳌峰洲站区间长约950米的实际情况,项目组创新提出取消车站设备小端风亭,整站仅设一处风亭的方案。

因新方案涉及将地铁消防和通风要求的两组风亭直接取消其中一组,国内尚无先例;设计项目组多专业反复论证并组织专家咨询把脉,通过优化车站活塞风道布置、隧道风机的数量及选型参数,调整车站层高,整合车站各功能房间总体布局等一系列措施,采用单端单组风亭且区间无需设置风井的方案,终获专家论证认可并落地实施。同时,因地制宜的单端风亭方案,也为省立医院站与融侨花满庭购物商场合建创造了条件,使车站空间与地块商圈完美融合,为周边居民生活提供了便利。上述车站为国内首个未在区间设置风井的单端车站,在满足地铁各方面功能和安全要求基础上,减少拆迁面积1.3万平方米,节约工程投资约4.5亿元。