近期,热映电影《孤注一掷》让人们在对网络赌博不寒而栗的同时,也掀起了广泛的讨论。在没有网络的古代,我们可以追寻到这一切的最初形态——博戏,一项经历了数千年的发展和演变的游戏。今天的《史话》,一起来了解古人博戏的那些事儿。

博戏是什么?从何而起?

博戏是古代民间一种争胜负、赌输赢的游戏,其玩法为两人轮流掷骰行棋,以获算筹多者为胜。夏朝时期,一种名为“六博”的棋类游戏被人们开发出来。六博的对阵双方各有六枚棋子,在一张方形棋盘上行棋。棋盘有棋路,中间横一空间为水,放置鱼棋两枚。

《史记》中记载了商朝时期一次人与“神”之间的博弈。据《史记·殷本纪》:“帝武乙无道,为偶人,谓之天神,与之博,令人为行,天神不胜,乃僇辱之。”大意是指商朝一位叫武乙的帝王干了一件欲与天公试比高的事——命人做了一个木偶人,称之为天神,与其对弈。木偶自然不会下棋,于是武乙就让人来替他行棋,并最终战胜了他。狂傲自大的武乙当即宣布天神无能,还用刑戮加以侮辱。

春秋战国时期,“六博”成为民间喜闻乐见的娱乐活动,时人称之为博戏,《史记·滑稽列传》也载到:“若乃州闾之会,男女杂坐,行酒稽留,六博投壶,相引为曹,握手无罚,目眙不禁。”由此可以想象出战国博戏之热闹场面。

秦汉时期,博戏更加流行,成为当时上流社会乃至统治阶级中最流行的一项娱乐活动。上自天子百官,下至平民百姓,都爱好博戏。据史书记载,汉代文帝、景帝、武帝、昭帝和宣帝都是博戏迷。博具甚至被作为嫁妆使用,如汉宣帝时江都王之女嫁给乌孙昆莫,宣帝赐以博具。当时人们认为天上神仙也和人一样,酷爱博戏,因此举行祭祀也要张设博具。《汉书·五行志》记载,哀帝建平四年,“京师郡国民聚会里巷阡陌,设张博具,歌舞祠西王母。”汉代人对博戏喜爱程度由此可见一斑。

《古博经》中提到,汉代博戏用十二棋,六白六黑,掷采行走,称为六博。汉墓出土的博戏俑和画像石刻出的博戏图,所置筹码、棋盘格式或为“六博”。不过汉代博戏还分为大博小博,玩法不一,名称也不同。

李世民曾用博戏挽回一段感情

“赌”与“博”二字连用,是大约到了唐宋时期才出现的。《唐律疏议》里“博戏赌财务条”,将博戏与钱财联系在一起,是“赌博”的雏形。这也表明,“赌博”诞生之初,“博”确实是占据了主体地位。诸如投壶、六博、斗草……这些讲求博弈技巧的游戏,都是早期的博戏形式,后来逐渐有人在其中加入金钱的色彩,增加竞技的激烈程度,但本意却不在此。

唐太宗李世民就曾运用人们对于博戏的这种正面认识,成功挽回了妹妹的婚姻。《隋唐嘉话》是这样记述这件趣谈的:唐太宗的妹妹丹阳公主嫁给了薛万彻,公主因为薛万彻缺乏才气,心生不满,夫妻之间摩擦不断。为了调解这对冤家,唐太宗故意在一次家宴中和驸马对弈双陆,赌注就是各自的佩刀。双陆是一种棋牌博戏,掷骰行子,必须谋局布子,步步为营,方可获胜。最后,唐太宗故意输给了驸马,并亲自解下佩刀交给了薛万彻。丹阳公主知道后大喜,再也不嫌弃丈夫笨拙了,夫妻二人重归于好。

宋代博戏队伍壮大

魏晋南北朝时期的博戏继承了前代以六博为代表的博戏内容,从形式上来说较为丰富,出现了一些被社会各阶层所接受的博戏形式。这种醉翁之意不在“赌”的风气,在宋代士大夫阶层仍颇为普遍。

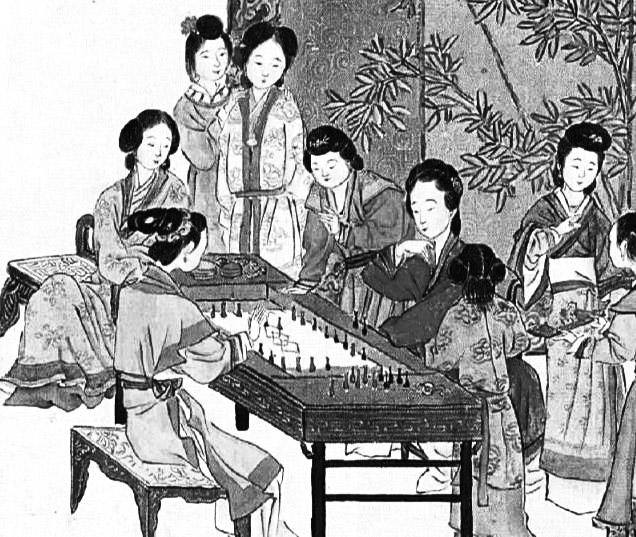

不过,日益发展的城市经济,以及随之带动的市井文化,却使博戏的风向标发生了变化。越来越多的平民百姓加入博戏的队伍,路边、茶馆等地都纷纷开设赌局,苏轼甚至曾为此上奏朝廷,指出“城中有开柜房者百余户,明出牌榜,召军民赌博”的场面。

博戏与金钱、世俗生活的结合,不仅使“赌博”开始频繁出现在文学作品、书画作品中,被加以渲染、描摹,这种博弈本身也变成了一面反射世间百态的镜子。芸芸众生的欲望、诉求,社会风尚的转变、走向,都通过博戏的形式被记录下来。这点从宋代一种叫作升官图的博戏身上可见一斑。

这种博戏的前身叫做“彩选格”,在唐代就已经出现,有点类似于今天的《大富翁》。其棋盘为由贱至贵的官位,玩家根据骰子的点数来决定晋升。一局结束,往往有人官至宰相,有的却还是尉掾小吏,有连得美名而后不振者,有始甚微而升於上位者。宋人高承在《事物纪原》中说,“唐之衰,任官失序,而廉耻路断”,时人讥讽指摘时局,从而发明了彩选格。

另一种产生于明代的博戏,麻将的前身——马吊,则更能凸显商品经济的发展给社会和博戏本身带来的变化。自马吊开始,金钱的数额被毫不避讳地标注在牌面上,人们也不再完全地把“利”与“义”对立起来。

朱元璋下禁令治赌

明清时期,“治赌”之法十分严格。朱元璋执政后期曾对军队下过禁令,若是发现下棋打双陆的断手,蹴圆者卸脚,犯者必如法施行。到了清代,治赌之法也是基本依照明律,《大清律例》规定:“凡赌博财物者,皆杖八十,(所)摊(在)场之财物入官。其开张赌坊之人(虽不与赌列),(亦)同罪。(坊亦入官)止据见发为坐。职官加一等。若赌饮食者,勿论。”

(综合科普中国、重庆市科学技术协会、各地博物馆等)