N海都记者

吴日锦 林良标

文/图

一枚金针连中西。近日,在泉州海外交通史博物馆,云南中医药大学中医西学博物馆所珍藏的“西方针灸之父”苏烈、阮文议、梁觉玄、腊味爱等人的97件海归文物、文献展出,吸引了不少游客。

日前,海都记者前往探馆,顺着一枚枚针具、一本本译作、一件件文物,追寻百年前中医药远渡重洋传至西方的往事与荣光。

“西方针灸之父”

曾获诺贝尔奖提名

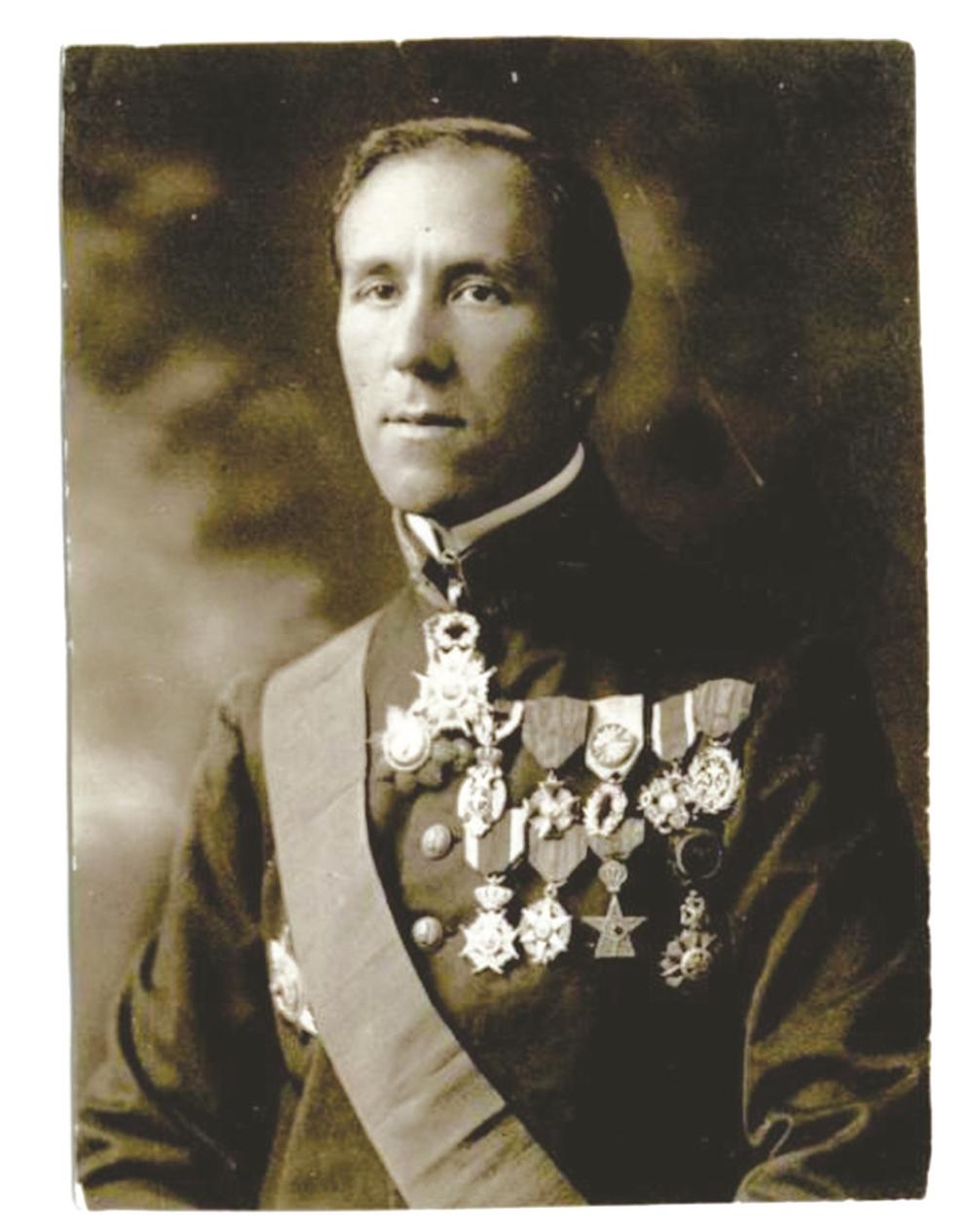

展品中以被誉为“西方针灸之父”的苏烈藏品最为系统。

据介绍,苏烈(1878—1955)被评为法国历史上100位名人,对汉学及针灸在法国乃至西方世界的传播起到较为深远的影响。苏烈自幼热爱中国文化,幼年随法国著名女作家朱迪思·戈缇耶学习中文,1906年,他从法国驻上海领事馆翻译专员,调往法国驻云南领事馆担任副领事、三等翻译,是一位名副其实的“中国通”。

据云南中医药大学中医西学博物馆资料记载,在华18年间,苏烈依托其扎实的中文基础,学习各地针灸师的技法。“当时,中国各地暴发霍乱,苏烈见到中国的医生使用针灸治疗霍乱患者,既惊讶又好奇,从此与针灸结下了不解之缘。”

苏烈虽不是第一位试图将针灸融入法国医学的人,却是首位成功将针灸知识体系系统带到西方的人,法国人认为苏烈所传播的针灸是“真正的中国针灸”。

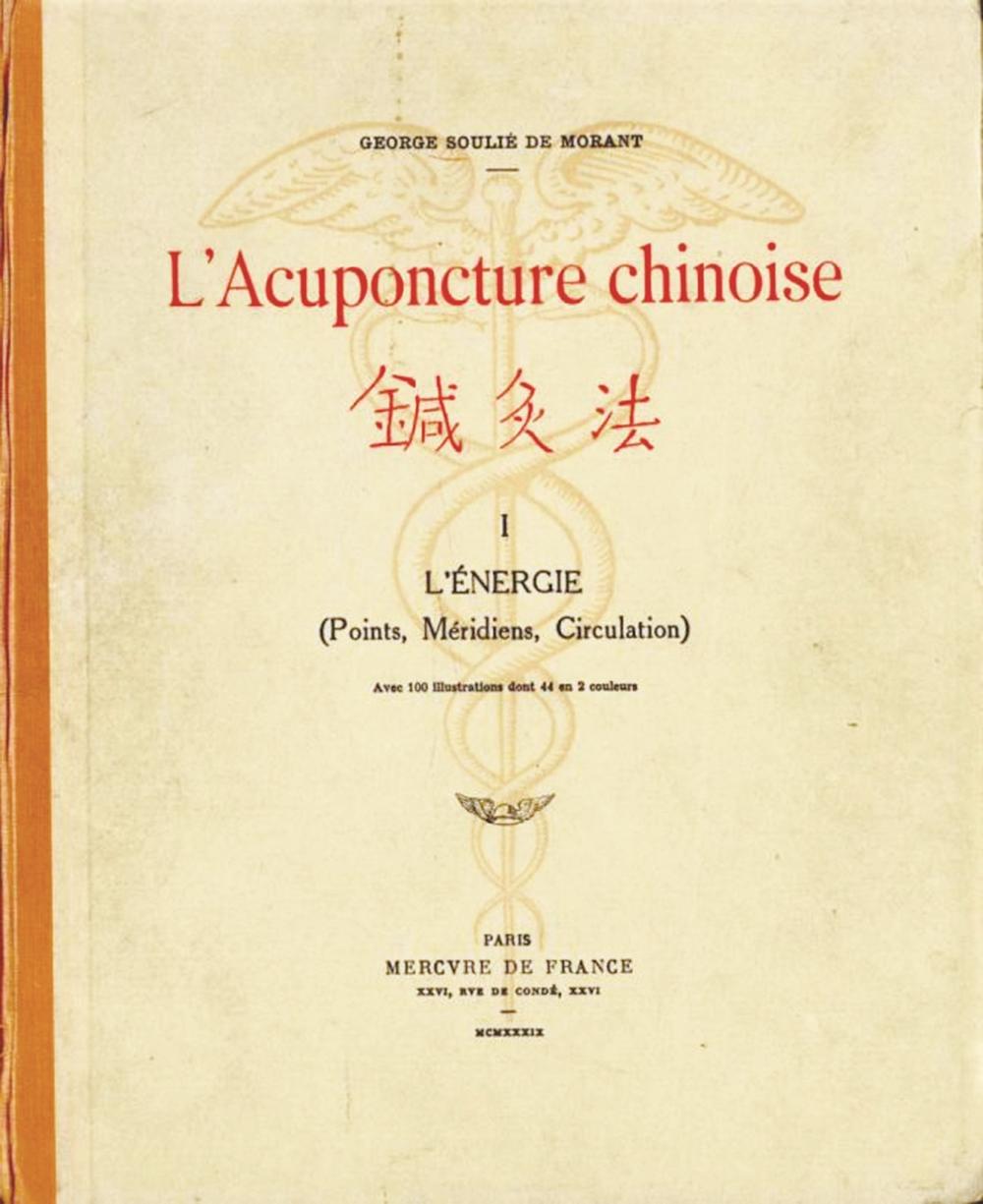

苏烈回到法国后,设立中医馆开堂坐诊,还与同样对中医针灸疗法充满兴趣的顺势疗法医生保罗·费雷罗雷斯在法国期刊、报纸上发表了多篇文章,介绍中国的针灸以及中国文化,并且在医院做了许多针灸实验。这些研究成就了20余篇与针灸相关的论文和书籍,其中最重要的著作就是《针灸法》(英文版书名Chinese Acupuncture),至今仍是西方人学习针灸的必读书目之一。

1950年,由于对针灸的杰出贡献,苏烈获得诺贝尔生理学与医学奖提名,这是在屠呦呦之前,中医药学界与诺贝尔奖最接近的一次。

此外,苏烈一生还进行了大量的汉学创作,包括原创小说、个人传记、翻译作品等,其中对中国的历史、文化、音乐皆有涉及。

“苏烈金针”

见证研究中医的专精深透

在此次展出的有关苏烈的文物中,既有他在云南工作、生活的相关物品,也有回到法国后开展中医针灸诊疗的光影记录。

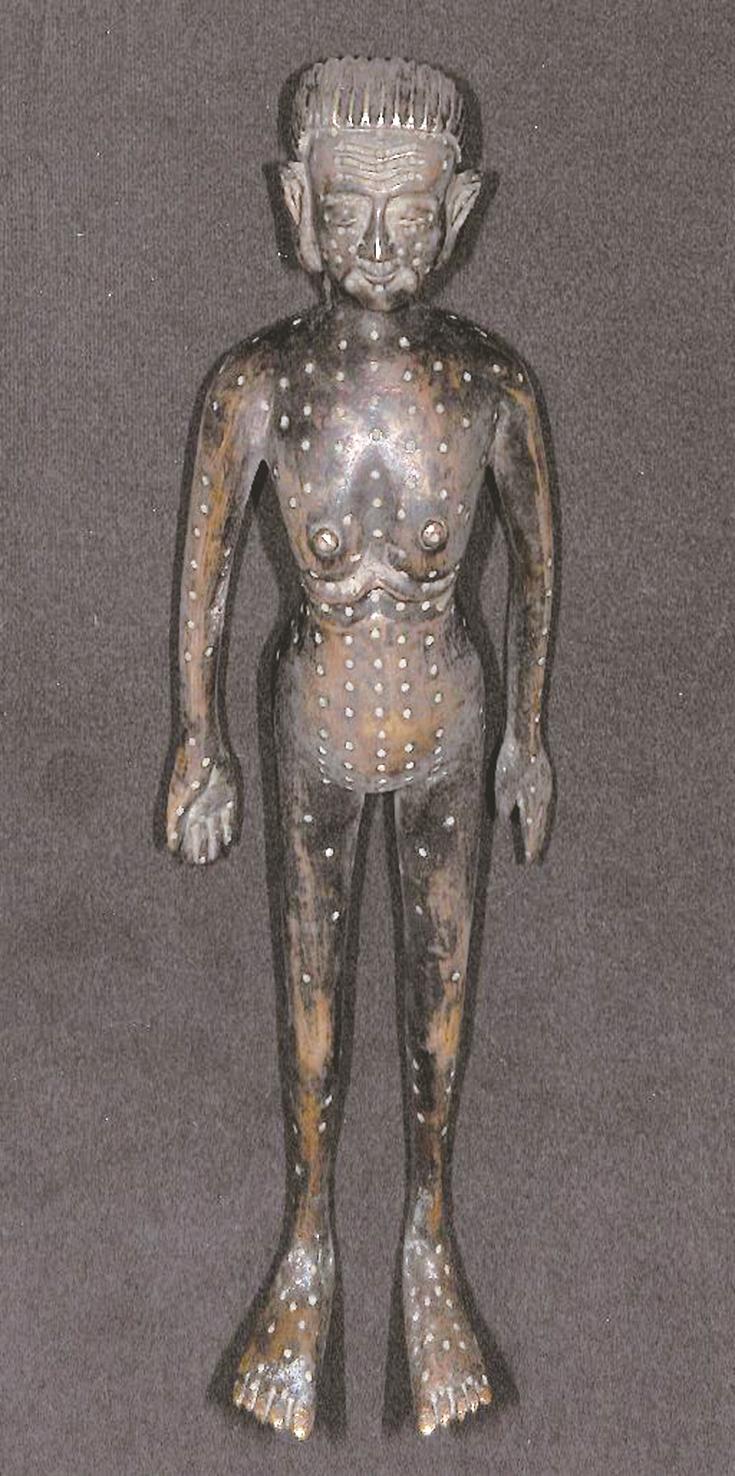

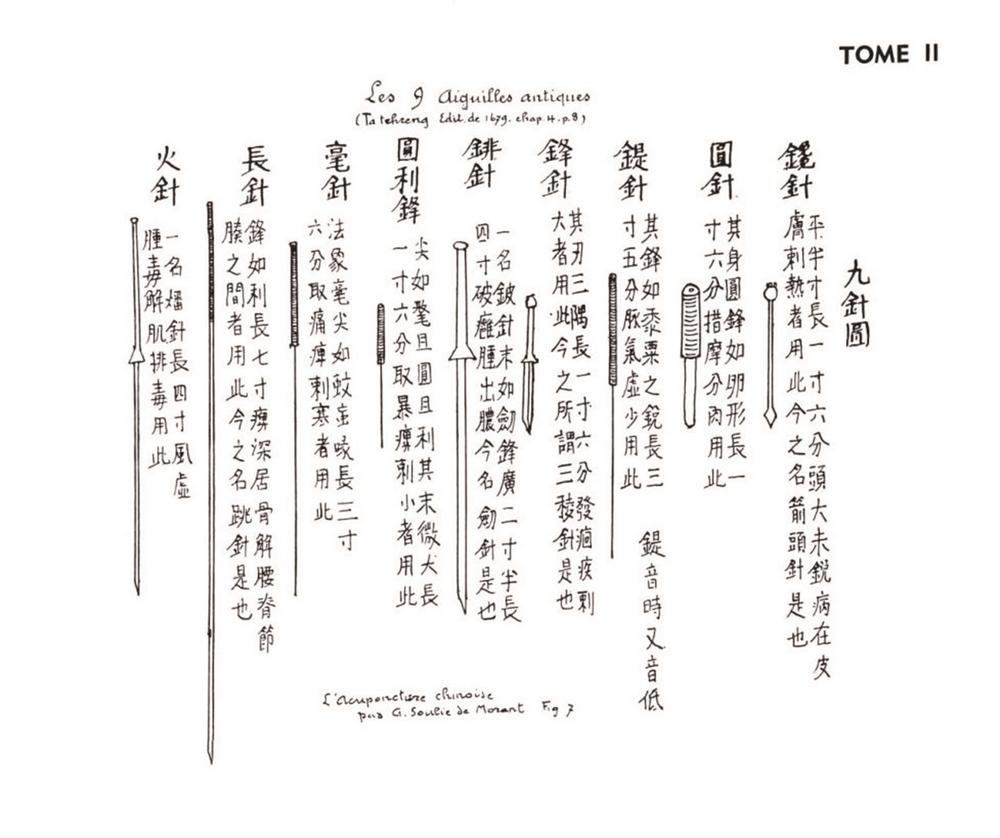

最令人震撼的是苏烈贴身使用和收藏的一些针灸针具以及所研究撰写的中医医书。从这些手写的专业、细致的中医医具说明条,以及标注准确的明堂图,无不令人感受到一名外国人对中医研究的专精深透。

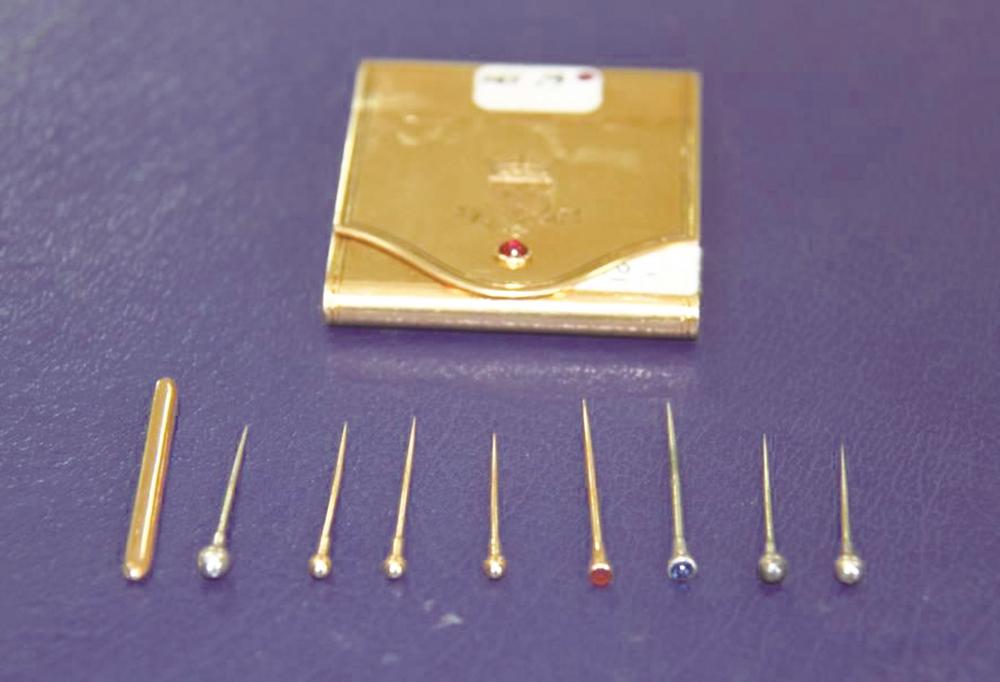

泉州海外交通史博物馆陈颖艳副馆长介绍,云南中医药大学中医西学博物馆还珍藏有一套级别为国家一级文物的“苏烈金针”。据悉,这套金针是用黄金为主的合金打造的一套针灸针具,包括一个金匣和匣里的9枚针灸针。20世纪30年代,苏烈进入针灸临床工作,他请巴黎专业珠宝匠人苏特朗先生专门为他打造一套针灸临床专用针具,做工之精细,设计之巧妙,让人叹为观止。

陈颖艳介绍,金针与金匣在苏烈照片中多次出现,这是他经常使用的器具。金匣表面雕有一个家徽:上为皇冠,中间盾牌上刻有三只鸬鹚,底部绶带刻有拉丁文“ACANDORE DECUS”(大意为:圣洁和荣耀的),家徽下方圆孔用来扣定红宝石。金匣长59.9mm,宽50.5mm,厚度8.4mm,重95.2克。金银针固定在金匣内部的织物底座上,金匣内有五枚金针、四枚银针,其中有两枚针的针尾镶嵌有红蓝宝石。

针灸海外传播史

可谓一波三折

针灸是中医的重要诊疗手段与组成部分,也是中华文化走向海外,西方人探寻中华文明的一把钥匙。2010年11月16日,中医针灸被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

陈颖艳副馆长介绍,中医针灸在西方的传播可谓曲折,早在武威汉代医简、居延汉简中就有针灸内容。随着郑和下西洋和华人下南洋,针灸在东南亚开始传播,也影响了来东方探险和传教的欧洲人士。18世纪以后,针灸通过传教士或医生分别传到了法国、英国和意大利等欧洲国家,之后,由于国力衰微,针灸在西方现代医学的构建中被排斥,其研究、发展及对外传播几近停滞。20世纪70年代出现了“中医西进”的新潮流,以新华社首次向世界正式公布“针刺麻醉”成功为开端,以美国尼克松总统访华为转折,在以美国为首的西方国家掀起了第二股“针灸热”,并逐渐风靡世界各地,延续至今。

在全球化背景下,针灸不断被各国医疗体系所接受,并逐渐合法化、规范化。

(部分图片由泉州海交馆提供)