N海都记者 吴雪薇 马俊杰 宋晖 文/图

“大唐盛世 法门珍宝——唐代文物精品特展”明日就要在福建博物院2号厅开展了,展览将持续至12月24日。两天的紧张布展已经进入尾声,文物已经“各就各位”,即将惊艳亮相。展览该怎么逛?有哪些精彩体验?文物界的“长安三万里”又藏着什么秘密?20日,海都新媒体平台直播“博物馆奇妙夜”,记者带大家提前探馆,开启一段穿越古今的奇妙之旅。

金塔银棺置舍利 建筑美学中国风

法门寺地宫共发现四枚舍利,其中一枚为佛祖真身舍利,即灵骨;其他三枚为唐代仿制佛骨舍利,即影骨。四枚舍利分别安置于四套宝函内,并辅以香料供养。璀璨精致的鎏金带座银大日如来出土时放置于八重宝函上方。法门寺博物馆文博专家权飞认为,如此精致的佛像应该是当时皇帝的“内供奉”,就是皇帝每日随身供奉的佛像,代表皇帝陪伴佛祖的虔诚心愿。

本次来展的宝函共有四具,还有宝珠顶单檐四门纯金塔与鎏金迦陵频伽纹壸(kǔn)门座银棺,它们是宝函内放置1号与4号舍利的容器。“塔形和棺形的设计其实体现出中国人对安葬的不同理解。”权飞介绍,舍利瘗(yì)埋制度北魏初入中国时,是将舍利放入玻璃瓶、钵等容器置于石函中,再将放置舍利的石函直接埋入塔基夯土中。随着佛教的中国化,古人开始以金棺、银椁为舍利的主要容器,且其构筑方式模拟了中国式的墓室棺椁,金塔银棺,十分精巧可爱。

“塔最初就是用来安葬舍利的,融合了中式建筑美学。”权飞说,所以除了供奉舍利的金塔,我们还可以在这里看见安置佛教徒骨灰的金刚瑞兽塔式罐,这与福州城中同建于唐代的乌塔、白塔,无不呼应着唐代中国人的生活与信仰。

金盏银壶茶酒器 似带盛唐茶酒香

展厅中展示了唐代的茶具,从烘焙、研磨、过筛、贮藏到烹煮、饮用的制茶及饮茶全过程,在这里几乎都有呈现,找得到对应的文物,展现了唐代茶文化。

权飞表示,由于恰逢故宫博物院大展,法门寺不少茶具借往北京故宫,遗憾未能与福建观众见面。“不过,镇江是当时重要的金银作坊,所制器物多卖给当时的官员与江南豪富。”权飞说。因此,在从镇江博物馆来展的精美茶具中,依然能得见当年盛唐茶香。

鎏金飞鸿毬路纹银笼子,是法门寺来展的几件茶具之一。唐茶多为饼茶,由银笼子盛放,挂于凉爽通风处,以保持干燥。当饼茶潮湿时,也可用于焙炙。环笼子錾刻的飞鸿纹,通身银光跨越千年依旧闪烁,流露出皇室日常器物的华美贵气。

镇江博物馆来展的一件银执壶,通体简单素雅无纹饰。权飞说,银执壶的用途较为广泛,盛唐时作为承载豪饮之风的酒器,晚唐时用于煮汤,也用于婉约的点茶。

唐代以银制作酒瓮,而非我们如今所习惯的瓷,这是为什么呢?权飞表示,一方面,盛唐喜金银,因此我们可以在这场展览中看到宫廷中有着数量众多的耀目金银器。另一方面,性质稳定、不易锈蚀的金银是很好的贮藏器具选择。“因为金银不易锈,所以贵族们认为常用金银可以长寿。”权飞笑着说。

身着唐装化唐妆 品闻唐香学仕女

金银的茶酒具,也少不了金银的首饰。唐朝的女性自信、奔放,大胆追求美丽,主动参与到社会中。也正因此,唐代女性的首饰类型多样,化妆风格多变,展览中以贵族女性形象为蓝本塑造的菩萨像,周身佩戴华贵的金银首饰;不少唐代仕女俑,身戴金银装饰,容姿丰满,妆容精致,骑于高头大马上神采飞扬,展现了盛唐特有的时代风貌。展出仕女俑的展区与唐装体验区域相邻,来访的观众们可以身着唐装,化上精致的唐代妆容,试与“唐妞”们一争高下。

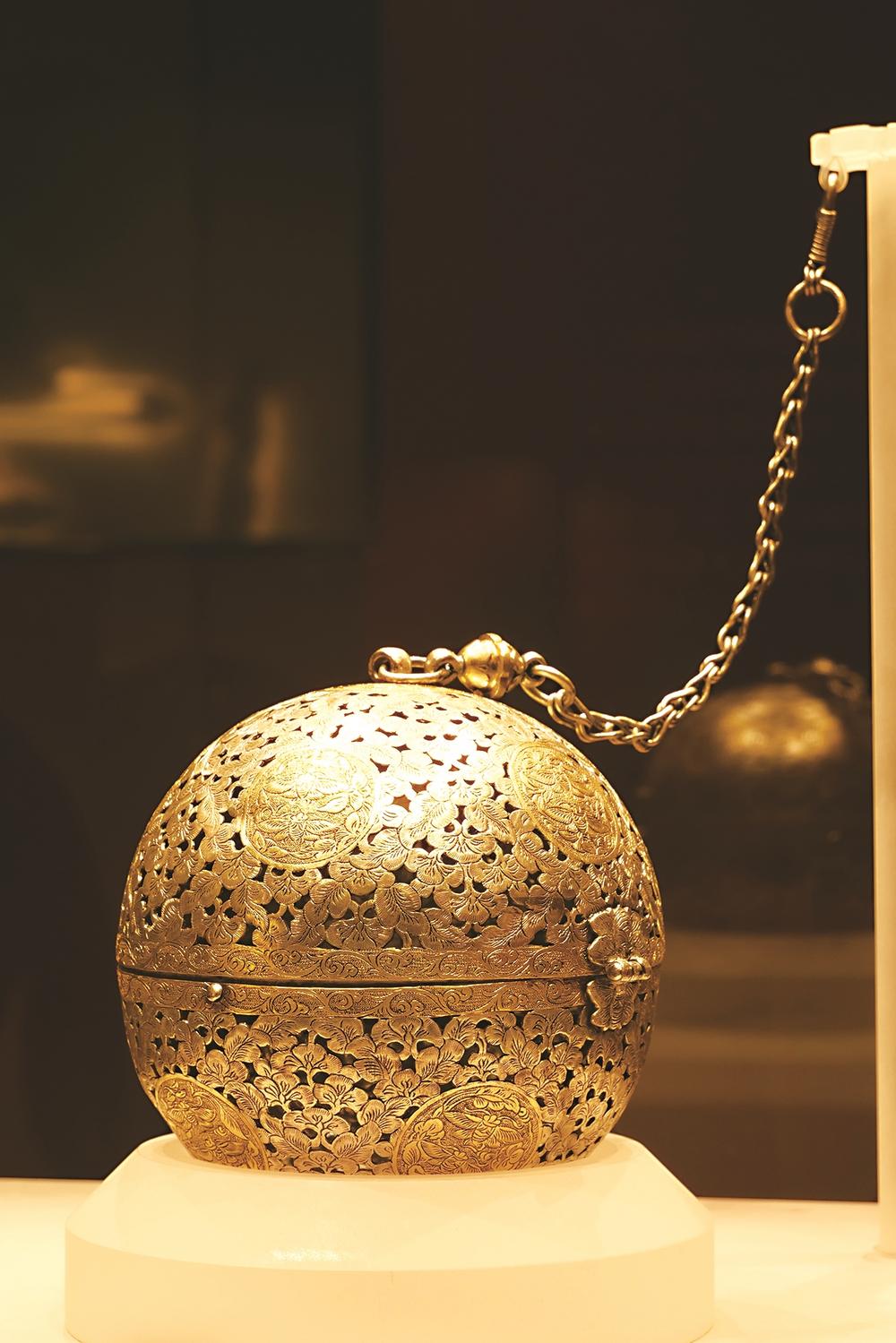

唐人生活中香道运用广泛。唐代宫廷对香料的使用非常普及,从帝王、嫔妃到普通官员皆喜好用香。香料在饮食、熏衣被、佩饰、日常焚香、沐浴、美容、医疗等方面都有重要的作用。除了极具人气的鎏金双蛾团花纹银香囊,展厅内还展出了一件鎏金银龟盒,这是唐代出现的“隔火燃香”用的香炉:将炭埋入香灰之中,在炭上放一个云母或瓷制的引片,在瓷器片上隔火熏制香料。因为不让香料直接点燃,就不会产生太多的烟,炭的味道与香料的味道也不会混杂,让香味更纯。可见唐人玩香已是炉火纯青。

看过精致而神奇的香具,现场也有有趣的香道体验在等着你。盘坐蒲团上,在古朴的木制案几间品闻法门寺地宫出土的乳香、檀香、丁香、沉香等几十种香料。唐香体验区提供了六种香方。观众可以跟着制香师体验古法合香,调制香粉、香丸,动手制作属于自己的精致布艺香囊。