最近,“带货一哥”李佳琦被一支眉笔送上了热搜。

李佳琦在直播带货时,有网友质疑花西子的眉笔价格,李佳琦却选择直接质疑消费者的价值,“这么多年工资涨没涨,有没有认真工作?”之后,歌手师洋也出来拱火,“嫌贵可以用锅灰刷眉毛”。

你还真别说,穿越回古代,女子对于眉毛的审美是多元的,用来画眉的材料本就多种多样,丰俭由人,在很长一段时间内,普通的墨就是最流行的画眉用材。

为了“开额”画眉

唐代美人故意剃掉头发

我们常说姑娘素颜叫“不施粉黛”,这个“黛”指的是什么?《太平御览》记载:“染青石谓之点黛。”这样看来,黛是一种矿石,也是最初女子画眉所用的材料。

画眉,对于古代女子来说,是一件极具仪式感的事情。

在文学作品中,文人常喜欢用“远山”来形容女子的眉毛,“两条眉黛远山横”,“眉色如望远山”,可以想象那时的眉型可能是带有一定如山峰般的棱角的。

宋人陶谷在《清异录》一书中记载了五代时期流行的眉样:“五代宫中画开元御爱眉、小山眉、五岳眉、垂珠眉、月棱眉、分梢眉、涵烟眉。”其中,不少眉型都与山的意向有关。

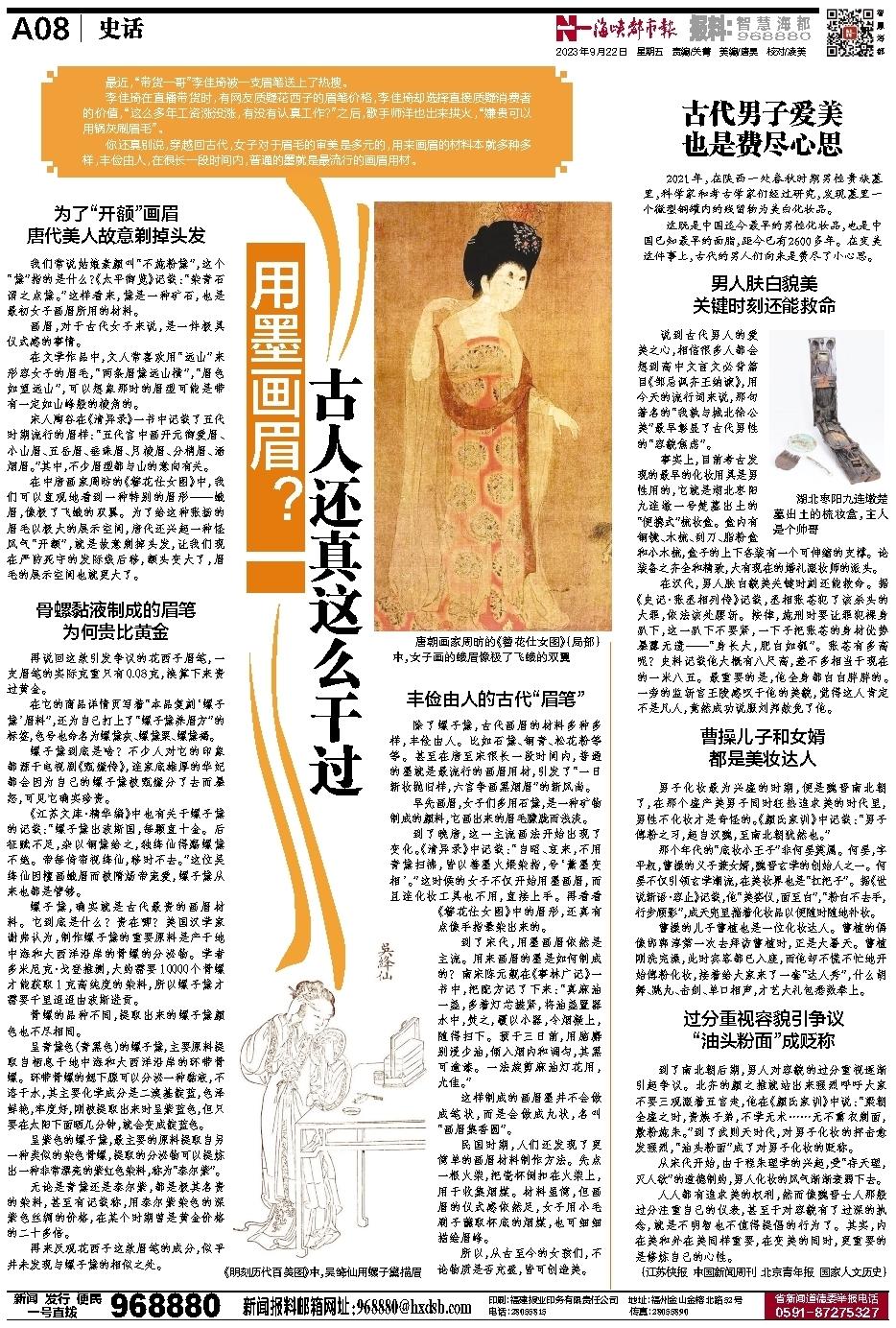

在中唐画家周昉的《簪花仕女图》中,我们可以直观地看到一种特别的眉形——蛾眉,像极了飞蛾的双翼。为了给这种张扬的眉毛以极大的展示空间,唐代还兴起一种怪风气“开额”,就是故意剃掉头发,让我们现在严防死守的发际线后移,额头变大了,眉毛的展示空间也就更大了。

骨螺黏液制成的眉笔

为何贵比黄金

再说回这款引发争议的花西子眉笔,一支眉笔的实际克重只有0.08克,换算下来贵过黄金。

在它的商品详情页写着“本品复刻‘螺子黛’眉料”,还为自己打上了“螺子黛养眉方”的标签,色号也命名为螺黛灰、螺黛栗、螺黛褐。

螺子黛到底是啥?不少人对它的印象都源于电视剧《甄嬛传》,连家底雄厚的华妃都会因为自己的螺子黛被甄嬛分了去而暴怒,可见它确实珍贵。

《江苏文库·精华编》中也有关于螺子黛的记载:“螺子黛出波斯国,每颗直十金。后征赋不足,杂以铜黛给之,独绛仙得赐螺黛不绝。帝每倚帘视绛仙,移时不去。”这位吴绛仙因擅画蛾眉而被隋炀帝宠爱,螺子黛从来也都是管够。

螺子黛,确实就是古代最贵的画眉材料。它到底是什么?贵在哪?美国汉学家谢弗认为,制作螺子黛的重要原料是产于地中海和大西洋沿岸的骨螺的分泌物。学者多米尼克·戈登推测,大约需要10000个骨螺才能获取1克高纯度的染料,所以螺子黛才需要千里迢迢由波斯进贡。

骨螺的品种不同,提取出来的螺子黛颜色也不尽相同。

呈青黛色(青黑色)的螺子黛,主要原料提取自栖息于地中海和大西洋沿岸的环带骨螺。环带骨螺的鳃下腺可以分泌一种黏液,不溶于水,其主要化学成分是二溴基靛蓝,色泽鲜艳,牢度好,刚被提取出来时呈紫蓝色,但只要在太阳下面晒几分钟,就会变成靛蓝色。

呈紫色的螺子黛,最主要的原料提取自另一种类似的染色骨螺,提取的分泌物可以提炼出一种非常漂亮的紫红色染料,称为“泰尔紫”。

无论是青黛还是泰尔紫,都是极其名贵的染料,甚至有记载称,用泰尔紫染色的深紫色丝绸的价格,在某个时期曾是黄金价格的二十多倍。

再来反观花西子这款眉笔的成分,似乎并未发现与螺子黛的相似之处。

丰俭由人的古代“眉笔”

除了螺子黛,古代画眉的材料多种多样,丰俭由人。比如石黛、铜青、松花粉等等。甚至在唐至宋很长一段时间内,普通的墨就是最流行的画眉用材,引发了“一日新妆抛旧样,六宫争画黑烟眉”的新风尚。

早先画眉,女子们多用石黛,是一种矿物制成的颜料,它画出来的眉毛朦胧而浅淡。

到了晚唐,这一主流画法开始出现了变化。《清异录》中记载:“自昭、哀来,不用青黛扫拂,皆以善墨火煨染指,号‘薰墨变相’。”这时候的女子不仅开始用墨画眉,而且连化妆工具也不用,直接上手。再看看《簪花仕女图》中的眉形,还真有点像手指晕染出来的。

到了宋代,用墨画眉依然是主流。用来画眉的墨是如何制成的?南宋陈元靓在《事林广记》一书中,把配方记了下来:“真麻油一盏,多着灯芯搓紧,将油盏置器水中,焚之,覆以小器,令烟凝上,随得扫下。预于三日前,用脑麝别浸少油,倾入烟内和调匀,其黑可逾漆。一法旋剪麻油灯花用,尤佳。”

这样制成的画眉墨并不会做成笔状,而是会做成丸状,名叫“画眉集香圆”。

民国时期,人们还发现了更简单的画眉材料制作方法。先点一根火柴,把瓷杯倒扣在火柴上,用于收集烟煤。材料虽简,但画眉的仪式感依然足,女子用小毛刷子蘸取杯底的烟煤,也可细细描绘眉峰。

所以,从古至今的女孩们,不论物质是否充盈,皆可创造美。

古代男子爱美

也是费尽心思

2021年,在陕西一处春秋时期男性贵族墓里,科学家和考古学家们经过研究,发现墓里一个微型铜罐内的残留物为美白化妆品。

这既是中国迄今最早的男性化妆品,也是中国已知最早的面脂,距今已有2600多年。在变美这件事上,古代的男人们向来是费尽了小心思。

男人肤白貌美

关键时刻还能救命

说到古代男人的爱美之心,相信很多人都会想到高中文言文必背篇目《邹忌讽齐王纳谏》,用今天的流行词来说,那句著名的“我孰与城北徐公美”最早彰显了古代男性的“容貌焦虑”。

事实上,目前考古发现的最早的化妆用具是男性用的,它就是湖北枣阳九连墩一号楚墓出土的“便携式”梳妆盒。盒内有铜镜、木梳、刮刀、脂粉盒和小木梳,盒子的上下各装有一个可伸缩的支撑。论装备之齐全和精致,大有现在的婚礼跟妆师的派头。

在汉代,男人肤白貌美关键时刻还能救命。据《史记·张丞相列传》记载,丞相张苍犯了该杀头的大罪,依法该处腰斩。按律,施刑时要让罪犯裸身趴下,这一趴下不要紧,一下子把张苍的身材优势暴露无遗——“身长大,肥白如瓠”。张苍有多高呢?史料记载他大概有八尺高,差不多相当于现在的一米八五。最重要的是,他全身都白白胖胖的。一旁的监斩官王陵感叹于他的美貌,觉得这人肯定不是凡人,竟然成功说服刘邦赦免了他。

曹操儿子和女婿

都是美妆达人

男子化妆最为兴盛的时期,便是魏晋南北朝了,在那个盛产美男子同时狂热追求美的时代里,男性不化妆才是奇怪的。《颜氏家训》中记载:“男子傅粉之习,起自汉魏,至南北朝犹然也。”

那个年代的“底妆小王子”非何晏莫属。何晏,字平叔,曹操的义子兼女婿,魏晋玄学的创始人之一。何晏不仅引领玄学潮流,在美妆界也是“扛把子”。据《世说新语·容止》记载,他“美姿仪,面至白”,“粉白不去手,行步顾影”,成天兜里揣着化妆品以便随时随地补妆。

曹操的儿子曹植也是一位化妆达人。曹植的偶像邯郸淳第一次去拜访曹植时,正是大暑天。曹植刚洗完澡,此时宾客都已入座,而他却不慌不忙地开始傅粉化妆,接着给大家来了一套“达人秀”,什么胡舞、跳丸、击剑、单口相声,才艺大礼包悉数奉上。

过分重视容貌引争议

“油头粉面”成贬称

到了南北朝后期,男人对容貌的过分重视逐渐引起争议。北齐的颜之推就站出来强烈呼吁大家不要三观跟着五官走,他在《颜氏家训》中说:“梁朝全盛之时,贵族子弟,不学无术……无不熏衣剃面,敷粉施朱。”到了武则天时代,对男子化妆的抨击愈发强烈,“油头粉面”成了对男子化妆的贬称。

从宋代开始,由于程朱理学的兴起,受“存天理,灭人欲”的道德制约,男人化妆的风气渐渐衰弱下去。

人人都有追求美的权利,然而像魏晋士人那般过分注重自己的仪表,甚至于对容貌有了过深的执念,就是不明智也不值得提倡的行为了。其实,内在美和外在美同样重要,在变美的同时,更重要的是修炼自己的心性。

(江苏快报 中国新闻周刊 北京青年报 国家人文历史)