符节是中国古代朝廷传达命令、征调兵将以及用于各项事务的一种凭证,用金、铜、玉、角、竹、木、铅等不同原料制成。其铭文反映出当时的政治、军事制度,是一种重要的历史文物。

符节的种类甚多,形状各异,用途有别。有的符节用以征免税收,有的用以驿传邮递、供给食宿,还有的则与现代的护照作用类似。比如,在战国时期,楚国人要想出入其他的诸侯国,就得带上一份“虎节”才行。小小的“节”见证了两千多年前各地区之间频繁且制度化的互通往来,今天的《史话》就一起来了解一下。

这本“护照”虎虎生威

虎口大开、虎尾弯曲,浑身虎纹贴着金片,正面亮晃晃地刻着五字错金铭文“王命命车驲”,意为“受命于王进行驿传的官员”。这本“虎虎生威”的护照就是来自战国时期楚国的错金铭文铜虎节,也是迄今为止发现的唯一错金虎节。

春秋时期,除周王室以外,中国分布着齐、秦、楚等数十个诸侯国。各国关系微妙,一般人不可随意出入,只有凭借特定的信物征得双方君王的同意才能通行。于是,“节”应运而生,节是外交或驿传(古代设置的一种供使臣出巡、官吏往来和传递诏令、文书等用的交通组织)的信物、通行证。

外交官以及驿传官们带上这件通行证才能证明自己的身份,在各国的关口通行或者在驿站获得食宿。到了战国时期,楚国人带上虎节才能出入各国,相当于现代的护照。

“护照”造型各异 还搭载其他功能

“节”并非楚国独有,现代的各国护照有不同的设计,古代各诸侯国的“护照”也是造型各异、各有特色。

目前发现的虎节大多出自楚国。其中,“王命传遽铜虎节”的虎腹一侧有四字铭文“王命,传遽(古代报信的快马或驿车)”,表示持虎节者以王命命传遽者发车马、供饮食;而“王命传任虎节”的右面刻画五字铭文:“王命,命传赁(任)”,表示持虎节者身负王命,所经过的驿站要负责接待。

除了虎节,目前还出土了其他造型的节,包括龙节、熊节、鹰节、马节等。古代文献中也有不少记载,如《周礼·地官·掌节》:“掌守邦节,而辨其用,以辅王命,守邦国者用玉节,守都鄙者用角节,凡邦国之使节,山国用虎节,土国用人节,译国用龙节,皆金也,以英荡辅之,门关用符节,货贿用玺节,道路用旌节,皆有期以反节,凡通达于天下者,必有节,以传辅之,无节者,有几则不达。”古代文献中的记载和出土实物是可以相互印证的。

当时的“节”不单作为“护照”,还搭载了其他功能。战国时期,楚国铸造了“鄂君启金节”,分舟节和车节两种,这是一种用于水陆两路运输货物的通行证。金节记载了商队过关卡时免征的数额、使用的范围、免税的时效以及禁用的物资等,是我国所见最早的“免税通行证”。

唐僧西行取经

也得带“护照”

“护照”制度不断演变,不同朝代,“护照”有不同的叫法。在《西游记》里,唐僧师徒四人每到一国所使用的通关文牒就是唐朝的“护照”,上面有持证人的姓名、年龄、长相特征、从哪里来、到哪里去等信息。

唐代继承汉晋以来的传统,“护照”又称为“过所”,意思就是“过所县邑河津之地,便利宿食”。“过所”的申请过程非常复杂,申请人要备具牒文详细说明外出的原因、人数、身份,还得有担保人具保、官府核实等。一旦违禁“出国”,惩罚十分严厉。到了宋代,“护照”称为公据。元代则称为驿券、牌符。

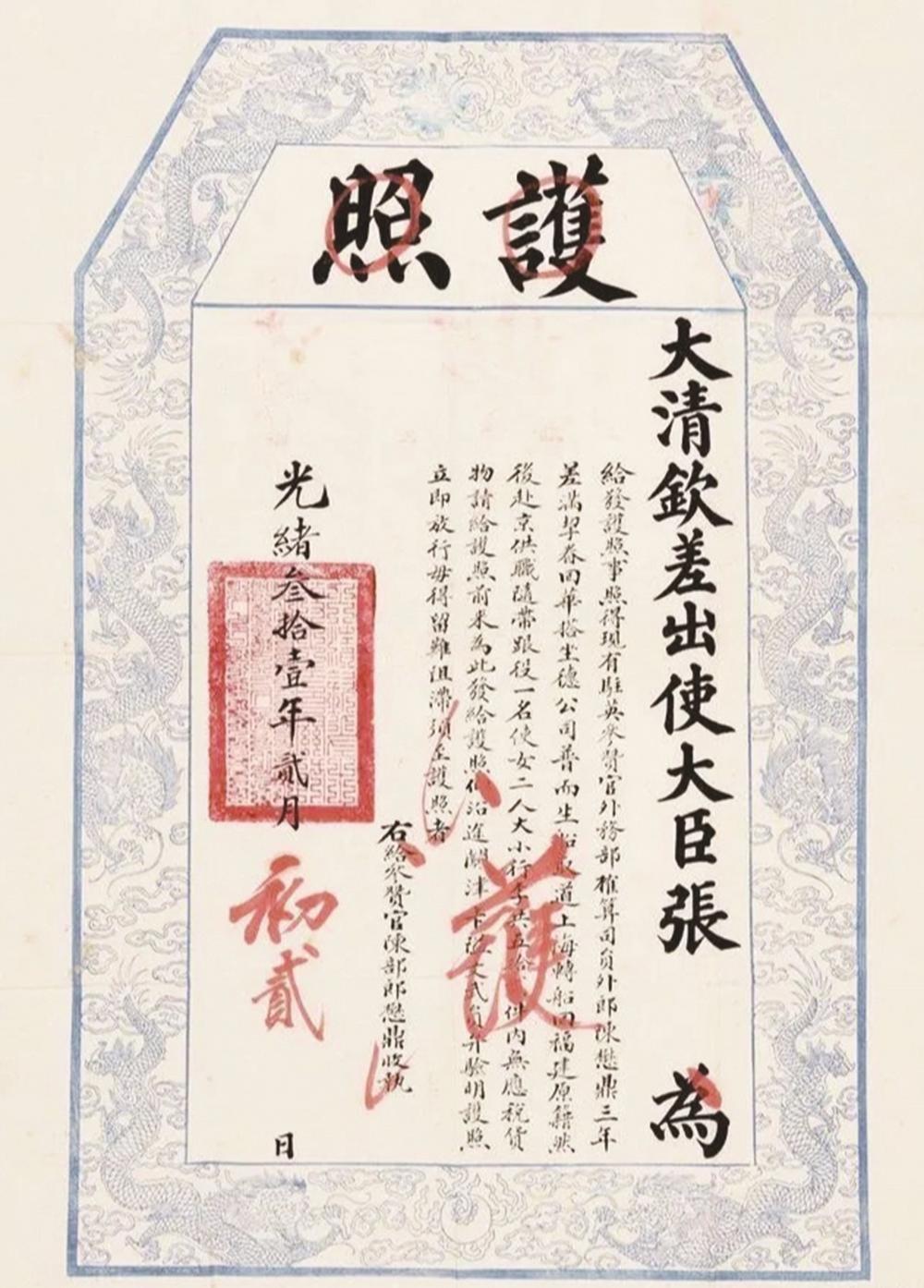

直到清代,“护照”一词才正式出现。清康熙二十八年(1689年),中俄签订《尼布楚条约》。由于签订条约需要许多官员出境处理相应的事务,因此朝廷就为他们出具了一道信函作为他们的护照,这就是信函式集体护照。

(综合央视新闻、新华网)