N海都记者 田米 文/图

“我从小就在做刻纸传承,云溪传统刻纸的特点是去粗留细,把自然想象运用在刻纸当中。”近日,海都记者来到泉州德化杨梅乡云溪村,见到了县级非物质文化遗产传承人,54岁的林长聪,听他讲述云溪刻纸的故事。林长聪说,小时候的云溪,整幅刻纸作品从素描、刻纸、裱褙、纸都是村里人自己做的,连最后一道加水胶扫上去的保护层也是老一辈人自己熬制的。

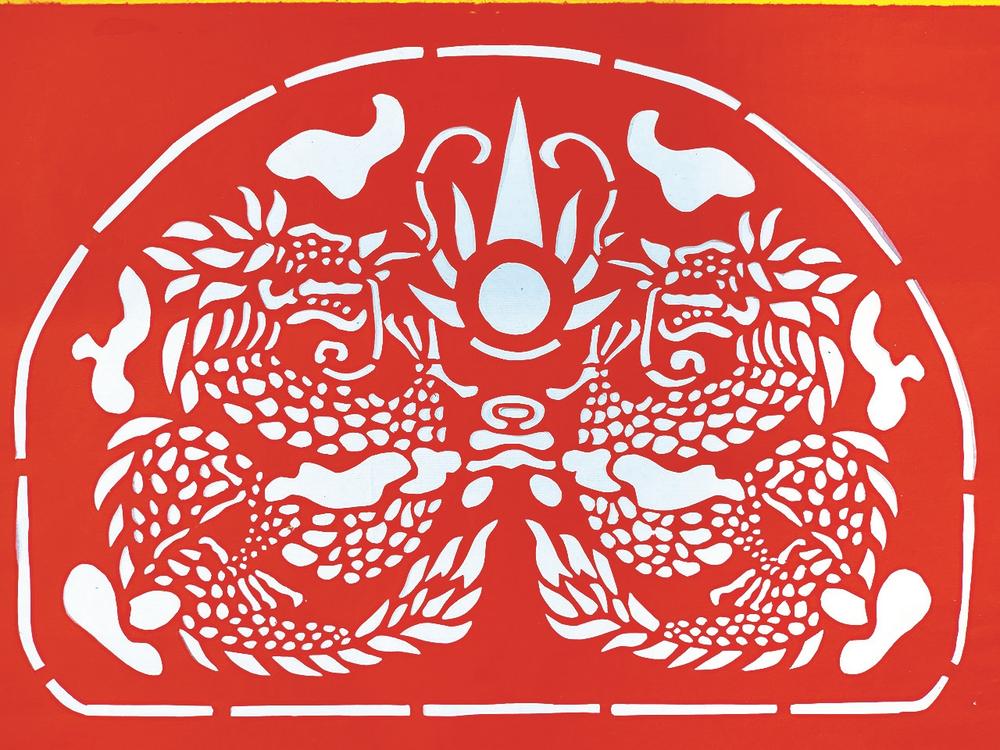

德化县杨梅乡云溪村是一个有着600多年刻纸文化的乡村。据云溪村族谱记载,云溪村民间剪纸、刻纸世代相传。大约从明永乐年间开始,云溪村就有农历正月表演纸狮、纸龙的风俗,由此便产生了风火轮、纸狮、纸龙、“地上滚”、三通车鼓、花灯等民间剪纸艺术。云溪村的刻纸技艺,最特色的是八卦转盘,刻纸在上面一刀成型,不会断。云溪剪纸工艺2007年被列入泉州市非物质文化遗产目录,2018年云溪村被评为中国传统古村落。

技艺口口相传

方法非常传统

云溪的刻纸方式是非常传统的。“刻纸的工具也是村民自己做的,在刻纸八卦转盘上面,放一个山上采回来的蜂蜜蜡盘。一张质量好的纸、一把好的刻刀很关键,构图好了,再叫长辈指导一下,这样才可以开始动刀刻。刻太阳只刻太阳升起的方向;刻风的力量,短的花草小飘,长的随风飘,衣服、头发方向要对,有风时刻的鸟是站立在枝头的。”林长聪对记者说,自然界的事物要多观察,这些都是村里老一辈人口口相传下来的。

“那时候水胶树割下来的汁,用大锅熬成胶水,贴在布上面,可以黏住很久,保存长久。如今懂的人不多了,很少有人做了,因为防水防潮,所以叫水胶,可以与刻纸融合在一起,不会起皱。”林长聪对记者说,水胶起到保护作用,黏性大,熬煮出来的还不会发霉,真的是非常好的胶水,这都是小时候的记忆。小时候的鞋底涂上水胶,可以防水,雨天都不怕水,在那时候是一双很高级的千层底布鞋。

“上世纪80年代,云溪村还有人用毛竹和芦苇做纸黄色的纸。”57岁的村民李月端在边上对记者回忆道,小时候看着老一辈人做纸,慢慢地就会了,那时候当作玩具,稍微指导一下就会刻了。那时的纸都是村里人自己用毛竹、芦苇或麻纱头做的,当年刚长出来的竹子做出来的纸更软、更细。在石灰里浸泡三个月左右漂白,接着用牛踩、石臼捣碎,在水里一直搅拌,然后洗冲,再放锅里煮,加入山上挖来的椤连树根的根汁,煮出来的汁如胶一样,把浮上来的细细的竹细用密网一张张捞起来,晒干即可用。这样做出来的纸特别好。

刻的字不能断了只能圈

福禄寿喜裱褙不装框边

“六种常用的颜色,黄色、红色、白色、青色、蓝色都是山上的果实压成汁染成的,黑色是用家里大火灶的大锅底刮下来的灰染成的。”林长聪说,云溪村人很有智慧,都是就地取材。老一辈人会在九月初九重阳节(也称晒书节)那天,在火盆里烤一下纸,烤完就是熟纸,可以防潮、防蛀,让书放的时间更长久。

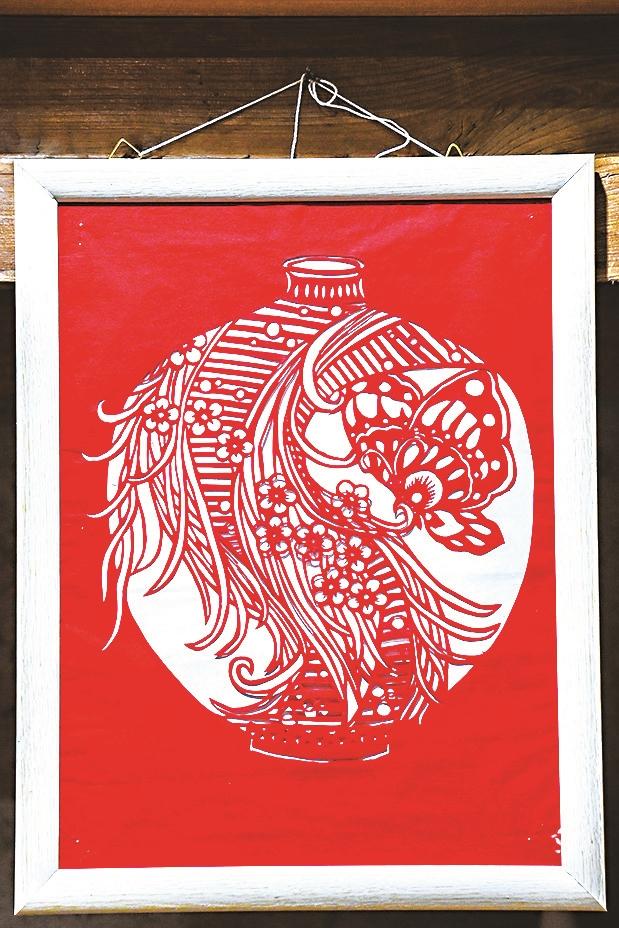

林长聪说,去过很多地方交流刻纸,很多是平面刻的,很容易学会。“刻纸纸张选择很重要,云溪刻纸有自己的特色,用自己做的麻纱纸。按比例,纸张占90%,艺术占5%,装裱占5%。比如福禄寿喜一张作品,裱褙是不装框边的,因为福寿无边。按照古书上说的,溯本追源,艺术要有人欣赏才有价值。”

“装裱也很重要,即便艺术不足,或者纸张不足都是可以弥补的,如上胶、喷蜡。”林长聪说,“很多字我们刻下来,不能断了只能圈,比如有没有的‘有’字,里面的月字两横有的被刻掉了,我们用圈线给它圈着。还有,写字的人怎么写,我们就怎么刻,要领会写字人的意思,不能随意改变。”

先折纸找中心点

画面源于大自然

林长聪说,云溪的刻法很有讲究,比如对称虚实刻法,筷子上面镂空,下面是实的。一张椅子,上面是实的,下面是镂空的,这就是对称虚实法。而粘贴法,比如刻一个碗,用其他的纸刻好了,粘贴上去,下面的阴影素描上去就很生动。“小时候刻纸时要点两个蜡烛,两边投影不影响刻纸的正常画面。现在有电灯了很方便,刻起来也比以前效果更好了。”

“构图反映了时代感,就看个人的头脑意识,云溪刻纸一般是上松下紧,人与自然和谐共生。上面复杂下面也要开大屏,45°视角能飘起来,平视为主,这些都是刻纸的基本角度。顺应大自然,作品里的太阳只能以东边升起为主,人是背着太阳的。”林长聪说,在教刻纸时要把这些基本道理传授给大家。

“云溪刻纸以纵向为主,刻纸是不怕折纸的,一张纸是开花的,才叫刻纸,中心定一个点,折个八条线。刻纸之前,先折纸,把中心点突出来。即便没有素描,也可把大概构图的位置找出来。一般有对比的刻出对称,大小一样也可以,还有一个是不对称法,比如一座大山边上就会刻一座相对应的小山,这样才是合适的。”林长聪说,还是那句话,多观察自然界的事物,刻纸的画面都在大自然里面。真正的刻纸是有生命力的,可以保存很久,纸的质量很重要,至少要用宣纸。

“可惜刻纸这门手艺没人愿意学,很多年轻人不知道怎么做,传承是个问题。”林长聪满眼担忧地对海都记者说道。