开栏语

社会救助是一项托底线、救急难、保民生的基础性制度安排。在福州,有这么一群人,他们的身影出现在大街小巷,他们的足迹遍布田间地头,他们身上肩负着福州近9万名困难群众的殷切期盼。他们日复一日地默默奉献,把社会救助政策宣传到每一个社区(村),把党和政府的温暖关怀送到每一个困难群众手上。他们的付出并不显眼,甚至经常被忽视,然而他们始终坚守在社会救助岗位上,用最大的耐心和关心去倾听、去理解、去帮助,用实际行动为那些处在困境的人带去社会的温暖和关爱,他们的目标是“救助困难群众,一个都不能少”。

今起,海峡都市报与福州市民政局开设“最美一线社会救助人”栏目,让我们将目光瞄准这群守在困难群众身边的贴心人,通过报道他们的工作点滴,看社会救助政策是如何“兜”住困难群体的最基本生活,营造全社会关注、支持、参与社会救助的良好氛围,推进社会救助事业高质量发展。

N海都记者 唐明亮

通讯员 黄龙为

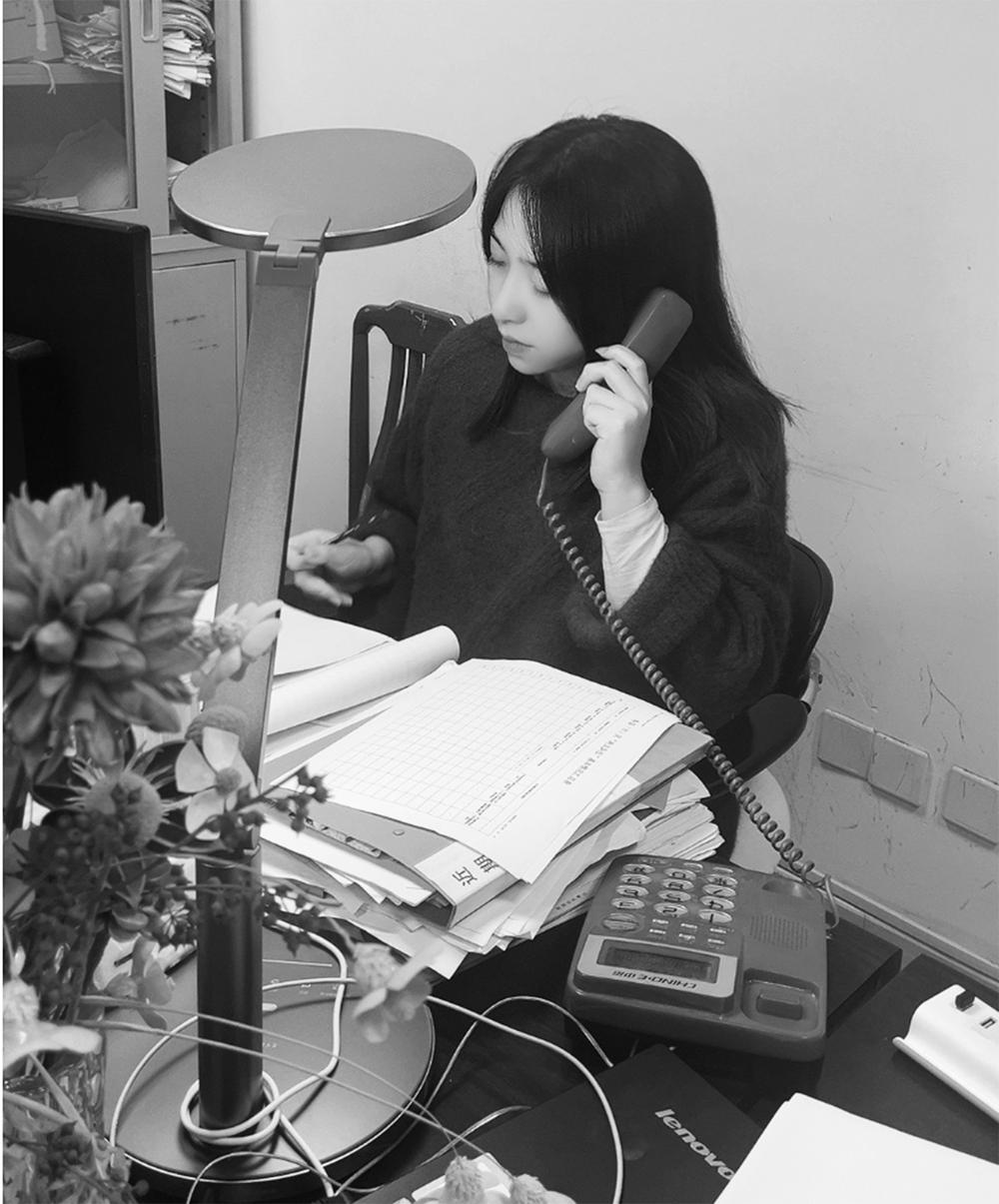

说起信访,或许大家会认为这是一个比较严肃的话题。但对于“90后”刘仲钰来说,这却是一份有温度的工作。她平时负责的正是困难群众的信访、接访和电话沟通等工作。

“困难群体本来就是‘最沉默的少数人’,能为自己发声已极为不易。民生无小事,他们的合理诉求一定要解决到位。”面对形形色色的信访人员,在8年时间里,她总会一心向着困难群众,把他们的诉求实实在在放在心上,用心解决群众“急难愁盼”,搭起社会救助信访连心桥。甚至遇上无理信访,她也总能换位思考,耐心听完群众牢骚,拉近彼此之间的距离。

不懂变通的小妹 获七旬依伯点赞

“小刘,你咋这么不懂变通呢?”“小刘,真的是个不错的姑娘。”……这两句话均出自仓山区仓前街道的林依伯之口。

林依伯今年已近八旬,他是刘仲钰信访接待的“常客”。原因是2018年之前,林依伯及妻子都享受低保政策。但2018年时,民政部门在对林依伯及其妻子年度复核认定时,发现两人已不满足低保条件,便将两人从低保中清退。

这几年,为了能够纳保,林依伯费尽心思。每次来,他总要先指责刘仲钰不懂政策变通,甚至还拉上邻居来上演“苦情戏”。

没有解决林依伯的无理诉求,依伯的态度是如何转变的?原来,在今年年初的一次信访接待中,林依伯向仲钰抱怨,他的残疾儿子低保金不够生活。

就是这样一句抱怨的话,仲钰记下来了。经她了解,林依伯儿子属于精神残疾,但因为残疾证早年过期了,需要进行重新鉴定。最终,在仲钰的提醒和帮助下,林依伯的儿子顺利完成精神鉴定,符合二级精神残疾。仓山区民政部门第一时间将林依伯儿子纳入残疾人两项补贴名单,这样其儿子每个月的救助补贴从原来的880元增加到了1300元左右,让林依伯感激不已。

有困难找民政,社会救助保障有广度

“社会救助是有温度的,我们平时接访的更多还是真正需要帮助的人,面对符合政策的困难群众,我们一个都不‘放’过。”这样的有温度的救助情景在刘仲钰日常工作中不断地上演着——帮助重病患者申请临时救助,自发为患者筹款;帮助符合条件的困难“宝妈”解决低保和公租房问题……最近,她又接到了12345转来的一条咨询求助件,内容是“请问福州对三孩家庭有什么福利政策吗,我现在家庭生活很困难”。

看到“困难”二字,仲钰第一时间联系了咨询人。咨询人是福州的吴先生,今年44岁,离异再婚,育有三个孩子。吴先生每月收入并不稳定,因妻子要在家照顾幼儿,全家的生活重担压在他一人身上。他自己还有糖尿病和高血压等疾病。

了解情况后,刘仲钰初步判断吴先生的家庭可能符合低保边缘家庭的条件,告知其在申请低保边缘家庭后,他的糖尿病和高血压门诊指定用药报销比例可以提高到100%。同时,她第一时间通知属地民政部门与吴先生对接,做好后续的申请受理、审核认定等工作。

那么,何为低保边缘户?“低保边缘户是指共同生活的家庭成员人均收入在福州低保标准的2倍(即1760元)以下,且家庭人均金融资产不超过年低保标准8倍(即84480元)的家庭。”仲钰说,“这类群体,也有医疗、住房、教育等方面的专项救助保障。希望有更多符合低保边缘条件的群众看到和了解政策,到户籍地(乡镇)街道去申请,及时纳入政府的保障范围。”

为兜住困难群体的基本生活,近年来,福州市民政局在社会救助工作上一直在努力——不断健全制度体系,优化低保准入门槛,对接相关职能部门主动摸排困难群众,按照“分层分类”的原则,将政府的基本生活救助和专项救助福利辐射到更多的困难群众上去,让保障更有广度,救助更有精度,服务更有温度。