N海都记者 周婉怡 通讯员 黄龙为 文/图

“有困难先找民政。”这是毛哥下乡走访困难户时常挂在嘴边的一句话。毛哥全名毛厚满,是福清市民政局社会救助和慈善福利科的负责人。他已在社会救助工作岗位上坚守了15年。

15年来,作为一名民政人,他怀着一颗为民之心,像“孺子牛”一样耕耘在岗位上。风里来、雨里去,走街串巷是他的工作日常,他用脚步丈量着福清的每个角落,用救助传递着城市温度,托起了困难群众“稳稳的幸福”。

因此,大家都亲切地称他一声“毛哥”。

走好社会救助“最后一里路”

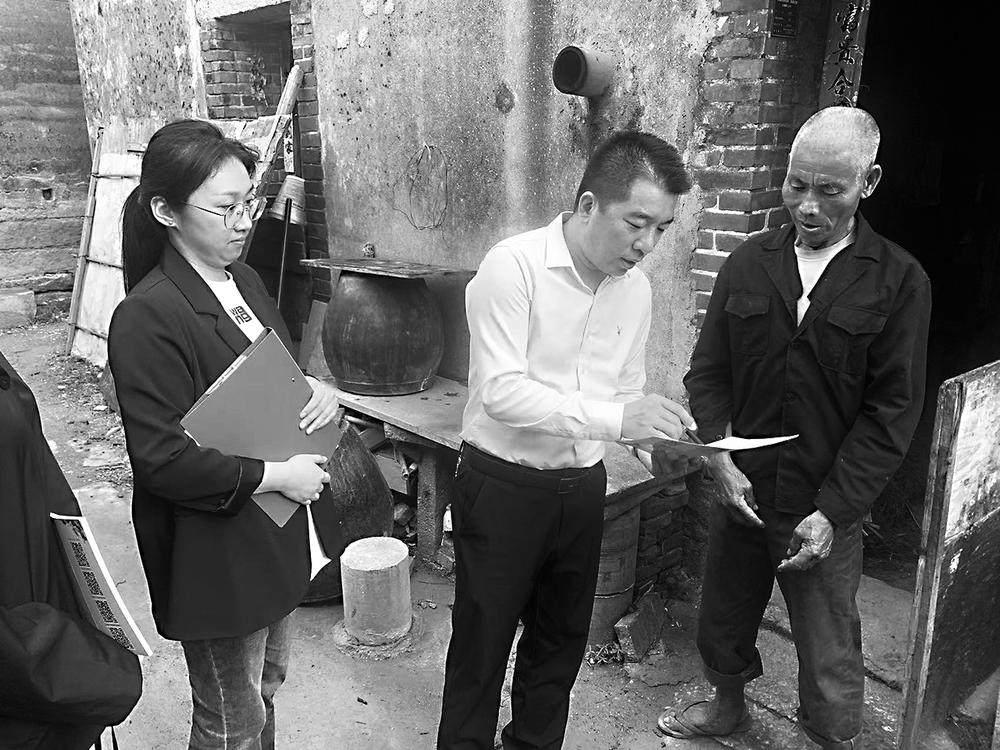

“大家看一下手里的宣传单”“有困难就先找民政”……最近,在福清一都镇东山村委会有这样一个身影,他身穿整洁的白衬衫,手握着一叠厚厚的绿色宣传单,向往来的村民详细地解读着救助政策,这个人便是毛厚满。

在毛哥看来,想要让社会救助工作家喻户晓,“兜”住最困难群体的基本生活,走好社会救助的“最后一里路”是关键。

2022年4月份,毛哥与龙江街道社会救助协管员陈燕燕在朝阳村入户巡访,在经过一栋房屋时,一位大喊大叫的村民引起了他的注意,毛哥迅速到他家了解情况。经了解,村民名为陈晓东(化名),患有二级精神残疾,离异,还有两个未成年孩子在上学。一家三口都靠着年近70岁的陈晓东父母务农勉强维持生计,生活非常困难。毛哥初步判断,这一家五口基本符合低保条件。

那为何迟迟不申请低保呢?原来,陈晓东父母觉得申请低保让他们感到“没面子”。为了改善陈晓东家庭的生活,毛哥多次对其父母做思想工作,直至其父母同意申请救助。然而,陈晓东一家人都目不识丁,申请低保的过程也是困难重重。毛哥和街道救助协管员商议,由陈某父母委托工作人员代为申请。

在申请期间,毛哥也常常到陈晓东家探访,了解家庭日常遭遇到的实际生活困难,帮忙照顾老人、辅导孩子的学习。2022年6月起,陈晓东一家5人纳入低保,月享受低保救助金4000元。当陈晓东的父母收到第一笔救助金时,年迈的二老颤巍巍地来到街道民政办公室表达谢意,感谢政府对他们伸出援助之手,极大地缓解了一家人生活的困境。

这仅是毛哥日常救助工作的一个缩影。“社会救助工作服务对象在基层,政策落实同样在基层,我们能提供的最好服务,便是去基层反复地走。”如今,毛哥带着社会救助“两支队伍”走遍了福清市26个镇街,仅去年就摸排困难群众信息78464人次。

“一事一议”

精准定位困难群众

今年也是毛哥从事社会救助工作的第15个年头,作为一名“救助通”,精准定位困难群众,他有着自己的一套小妙招。

他指导基层坚持事实困难的原则,通过“邻里证明”“村居证明”等方式,采取“一事一议”集体研究的方式来解决社会救助中的“疑难杂症”。例如:没办理残疾证但事实残疾、子女出国因疫情无法务工等情况,福清市江阴镇门口村施先生便是其中一例。

施先生独自在南非经营食杂店,受疫情影响收益不佳,他与妻子分隔两地,妻子及儿女居住在国内,儿子小施(化名)身患智力二级残疾,生活无法自理。当毛哥和团队成员得知后,便到乡镇民政办采用“一事一议”方式,通过视频连线、邻里证明等方式,核算施先生在外生活情况、其他家庭成员收入及财产状况,终于在去年11月将小施以“重度残疾人单人保”纳入保障范围。

据不完全统计,福清市通过社会救助“一事一议”机制,主动发现、主动救助、集体研判案例已超过170例。“尽管工作面临很多挑战,但是看到困难群众的生活因我们的救助而改变时,就觉得非常有成就感。”谈及多年的工作经历,毛哥觉得让困难群众家庭重拾生活信心,努力把以后的日子过好,这样的工作是特别有意义的。他们用热情和坚定的信念帮扶困难群体,用特别的关心温暖困难对象,全力做到“应救尽救”。